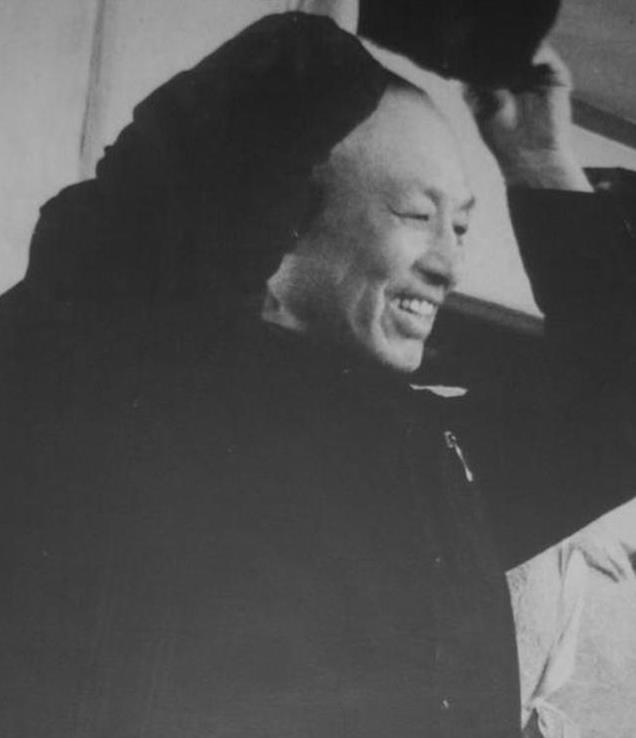

1975年获得特赦后,刚走出监狱的周养浩立刻显露出真实本性,之前在监狱里表现出的积极态度全是假象。1949年12月,国民党特务周养浩在昆明巫家坝机场打算飞往台湾,却发现事情不对劲。机场工作人员不给飞机加油,这引起了向来小心的周养浩的注意。他马上换下军服,化装后藏了起来。不过,周养浩还是没能逃掉,12月10日被抓捕归案。这个昔日的"书生杀手"开始了长达26年的牢狱生活。刚进监狱时,周养浩态度强硬,坚决不承认自己有罪。但随着时间的推移,看到其他战犯陆续获得特赦出狱,他的想法慢慢转变了。他开始主动配合调查,如实交代自己的所作所为,看起来是真心想要改过自新。1975年,周养浩盼来了特赦。可他一出监狱,就提出要去台湾,这让大家都很意外。人们开始怀疑:他在监狱里的积极改造,到底是真心悔过,还是为了重获自由而演的戏?他为什么非要到台湾去?台湾那边又会怎么对待他?1932年,上海法学院毕业了一个叫周养浩的学生。他看起来斯文有礼,说话也很有水平,谁也没想到,这个年轻人后来会变成让革命者们害怕的"文雅杀手"。

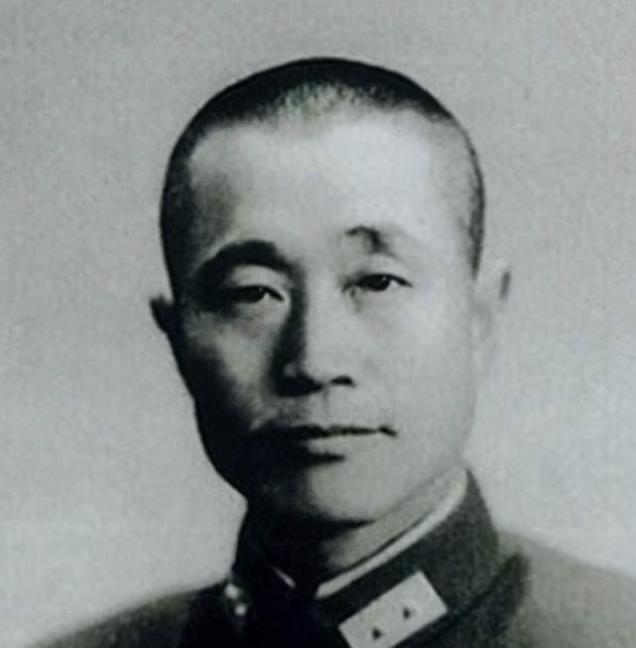

1933年,周养浩的命运出现了重大变化。当时,国民党特务首领戴笠为了壮大军统力量,派人到各地高校进行招兵买马。周养浩听了那些热血沸腾的讲话后,深受感染,毫不犹豫地加入了军统特务组织。刚加入军统的周养浩被派到武昌调查科担任司法科员,主要处理文书和司法事务。这份工作表面上看不出什么特别,却为他后来那些残忍行为埋下了伏笔。在这个岗位上,他学会了钻法律空子的本事,还熟练掌握了审讯方法,这些经验都为他日后成为一个厉害的特工做好了充分准备。1936年,周养浩的仕途迎来转折点。他先后在西安、杭州、重庆三地的警局担任要职,逐渐涉足案件审讯领域。特别是在重庆警局期间,他正式加入军统系统,成为一名专职审讯人员,从此踏上充满暴力的特工之路。周养浩的晋升过程并不顺利。他明白,在国民党错综复杂的权力结构中,光有本事是不够的。1941年,转机出现了。周养浩与军统二把手毛人凤的侄女结为夫妻,这段婚姻给他的官场生涯提供了强有力的支持。靠着这层人脉,周养浩很快就当上了息烽监狱的负责人。息烽监狱里关着形形色色的犯人,包括不少共产党人和思想进步的人。周养浩心里明白,这个位置既能让自己的本事派上用场,又能巴结领导,是个难得的肥差。在息烽监狱,周养浩的另一面显露无遗。平时他很少亲自审问犯人,可一旦他亲自上阵,必定是重大案件。他那看似温和无害的面容背后,藏着一颗冰冷无情的心。他审讯时的残忍手段,连同事都感到震惊,也因此被称为"笑面虎"。

周养浩的野心不止于此。他明白,想在国民党里混出头,光靠人脉不行,还得有真功夫。为了实现这个目标,他在监狱里搞了不少新花样。他安排犯人干活,比如做香烟、挖煤炭,给监狱赚了不少钱。这个办法不仅让毛人凤对他刮目相看,还为他以后往上爬打下了基础。1946年,国民党特务组织首脑戴笠因飞机失事身亡。之后,军统内部发生了重大调整,毛人凤领导的保密局接管了国民党的情报工作。在此次权力更迭中,周养浩获得了重用,相继出任贵州保安部门情报主管和保密局驻贵州负责人等重要职务。调任新职后,周养浩接触到了许多重要机密。他的主要工作是管理白公馆和渣滓洞等监狱,负责对在押人员进行管教。这些监狱里关着许多共产党员和爱国人士。在国共内战时期,不少革命者都命丧周养浩之手。1949年,周养浩的残暴行径达到了顶点。那时,国民党意识到败局已定,急忙将财产和部队撤往台湾。与此同时,他们下令处决了大批在押的革命人士,其中就有西安事变的重要人物杨虎城。而这一系列屠杀行动的策划者和执行者,正是周养浩。短短十几年里,周养浩从一名普通的法学毕业生,迅速爬上了国民党特务系统的高位。他的晋升不仅靠婚姻带来的便利,还得益于自身的能力和狠辣的手段。但他并未察觉,命运的转折即将来临,一场巨大的变局正悄然逼近。周养浩在息烽监狱的行为,展现了国民党特务体系中最残忍的一面。这座监狱位于贵州息烽县,原本只是个煤矿,后来被秘密改造成关押政治犯的地方。在周养浩的管理下,这里变成了一个真正的恐怖地狱。

1941年,周养浩一当上息烽监狱的头儿,就立刻推行了一套极其严厉的管控方法。他把监狱分成甲、乙、丙三个等级,按照犯人的身份和所犯罪行分别关押。特别是甲级犯人,大多是共产党的领导干部和知名知识分子,他们受到的虐待最为残酷。周养浩折磨政治犯的方式非常狠毒。他发明了"老虎凳"、"水牢"等酷刑工具,这些工具不仅让犯人身体遭受剧烈疼痛,还会留下难以愈合的心理阴影。有活下来的人说,周养浩常常亲自审问犯人,表面看起来斯文有礼,实际上却是个心狠手辣的人。在息烽监狱,周养浩推行了一套名为"思想改造"的措施。他强制囚犯学习国民党的三民主义理论,还逼迫他们提交个人思想报告。对于那些不服从的囚犯,则会受到更残酷的对待。这种身心双重摧残的方式,导致不少意志坚定的革命者最终难以承受。不过,周养浩的恶行远不止在息烽监狱。1946年,他被调到贵州保安部当情报处长,接手管理白公馆、渣滓洞等好几所监狱。这些地方也关押了很多共产党员和进步分子。在周养浩的掌控下,这些监狱变得极其残酷,成了名副其实的"死亡之地"。在白公馆里,周养浩发明了一种叫"背靠背"的酷刑。他把两个犯人背对背捆在一起,整整一天都不准动一下,连上厕所都不行。这种看似不复杂的惩罚,却能让犯人痛不欲生。不少受过这种折磨的犯人,身体和心理都留下了难以愈合的伤痕。渣滓洞的环境极其糟糕。周养浩专门搞了个"小黑屋",里面又黑又潮,一点光亮都没有。被关进去的人,用不了多久就会分不清白天黑夜,有的还会出现幻象。周养浩就是靠这招,专门用来打击那些意志坚定的革命者。

1948年,国民党政权岌岌可危。周养浩被秘密指派去执行一项特殊任务:处决几名重要的政治犯。这批人中就有众所周知的爱国将领杨虎城。杨虎城是西安事变的关键人物,他积极推动国共两党联手抗日,这让蒋介石对他恨之入骨。1936年西安事变结束后,杨虎城遭到长期囚禁。1949年,随着国民党在大陆的统治即将崩溃,蒋介石在撤离前下令杀害了杨虎城。周养浩接到命令后,迅速行动起来。他安排人手悄悄把杨虎城从关押地转移到了一个秘密的地方。周养浩亲自到场,监督了对杨虎城的处决。同时,他还下令杀害了杨虎城的儿子杨拯中,以及杨虎城的秘书邵希平。这次暗杀事件在整个国民党控制区引起了巨大震动。杨虎城是大家熟知的抗日英雄,在老百姓心中很有地位。他的死讯一传开,很多人都感到难过和气愤。不过周养浩一点不觉得自己做错了,他坚称自己只是按照上面的指示办事。除了杨虎城一家,周养浩还亲手杀害了不少革命者。在国民党准备逃往台湾前的几个月里,他更是加快了杀人速度。根据现有资料显示,1949年下半年,被周养浩处决的共产党员和进步人士就多达数百人。周养浩犯下的恶行,不仅导致众多革命者和普通百姓失去生命,还给那些侥幸活下来的人带来了长期无法消除的精神伤害。许多曾遭受他迫害的人,即便过去了很多年,只要回想起那段往事,依然会感到深深的害怕和难受。

周养浩干的坏事太多了,在共产党和爱国人士圈子里臭名远扬。大家给他起了个"书生杀手"的外号,这个称呼把他残忍的本性说得明明白白。可这家伙好像一直没觉得自己做错了什么。直到1949年年底,他在昆明机场等着逃去台湾的那一刻,才突然意识到自己要走下坡路了。刚进监狱那会儿,周养浩特别倔强。他死活不肯认错,一口咬定自己只是按上面的吩咐办事。审问的时候,他不是闭口不言,就是打马虎眼。他这种态度让警察们很头疼,不过他们也没来硬的,而是慢慢搜集证据,等着他自己扛不住。1950年春天,周养浩被押送到重庆。这座城市原本是他风光无限的舞台,现在却成了困住他的牢房。在这里,他碰到了不少以前被他关押和虐待过的政治犯。这些人有的已经重获自由,有的则在新政府里任职。面对他们,周养浩变得异常安静,几乎一言不发。在重庆的监狱中,周养浩逐步参与了一系列的思想教育活动。监狱安排他学习新中国的法律和政策,并阅读一些积极向上的书籍。刚开始,周养浩对这些内容并不感兴趣,甚至有些轻视。然而,随着时间的推移,他逐渐感受到社会发生的巨大变革。1951年,周养浩被押送到北京第一监狱。这座监狱里关着不少国民党的大官和特务头目。在这里,周养浩碰见了一些老熟人,比如他以前的上司毛人凤。但曾经高高在上的大人物,现在都成了囚犯,这种巨大的反差让周养浩不由得开始思考自己走过的路。

在北京第一监狱服刑期间,周养浩的思想逐渐发生了转变。他主动向管教人员坦白了自己过去犯下的错误,具体讲述了在息烽监狱、白公馆和渣滓洞期间所做的事情。其中,他还详细回忆了参与杀害杨虎城将军及其家人的全过程。这些坦白交代的内容,为深入调查国民党特务组织的犯罪事实提供了关键证据。1954年,周养浩因涉嫌多项重罪被提起公诉。检方控告他参与了反革命活动、战争罪行以及反人类行为。庭审过程中,周养浩对多数罪名供认不讳,但坚持表示自己只是听从上级安排行事。法院审理后,判决周养浩死刑,给予两年缓刑期。周养浩听到死刑的消息后深受震动。接下来的两年,他整个人有了很大改变。他不再消极应付,而是主动投入到劳动改造中,认真学习政治思想,还写了不少反思文章。他的这些变化很快就被监狱方面发现了。1956年,周养浩的死刑改判为无期,这让他看到了生机。从此,他更主动地投入改造。在牢房里,他学会了木匠活和修理电器的手艺。不仅如此,他还热心地教其他犯人识字读书,成了监狱里的"文化教员"。上世纪60年代初期,我国推行了"主动交代从轻,拒不交代从严"的方针。周养浩借此机会,对自己的犯罪行为进行了更深入的供述。他不仅具体交代了自己在国民党特务组织中的各种活动,还检举了多名潜逃国外的战犯。这些供词为公安部门追查逃亡战犯提供了关键性的线索。1966年,周养浩的刑期被缩短到了20年。正当他觉得事情有了转机,文化大革命却突然开始了。这场运动波及到了监狱,很多犯人遭到了批判。由于周养浩的身份比较特殊,他成了主要的批判目标。那段时间,他在身体和精神上都遭受了巨大的痛苦。

即便面临重重困难,周养浩依然坚持自我革新。他持续投身劳动实践,钻研政治理论,认真撰写反省材料。随着时间的推移,他愈发深刻认识到以往过失的严重程度。在思想上,他真正认同了新中国的价值观,不再只是做做样子,而是发自内心地接受了这些理念。上世纪70年代初期,随着文革风波逐渐平息,监狱的日常管理重新步入正轨。周养浩在服刑期间表现突出,他不仅积极参与劳动,还热心帮助其他犯人进行思想改造。监狱管理人员对他的表现给予充分肯定,认为他是一位积极改造的模范犯人。1975年,周养浩等到了他盼望多年的特赦。在牢里待了26年,这位曾经的"文人杀手"总算获得了自由。可让人没想到的是,他刚跨出监狱,就提出了一个出人意料的要求:他要去台湾。这个意外的要求让大家产生了各种猜想。周养浩在监狱里表现这么好,是不是只是为了早点出去装出来的?他为什么非要坚持去台湾不可?这些疑问当时引发了热议,也影响了他之后的人生走向。1975年11月,周养浩刑满释放,开启了全新的人生篇章。他原本想去台湾,但这个愿望没能实现。政府让他留在北京,还给他安排了一份工作。于是,这位昔日被称为"书生杀手"的人,就这样过上了普通人的晚年生活。周养浩被调到北京的一家印刷厂干活。对以前当过高级特工的他来说,这工作确实和过去没法比。但他一点怨言都没有,反而特别看重这个能重新回到普通人生活的机会。他干活卖力,没多久就学会了印刷的本事,成了厂里数一数二的技术能手。

下班后,周养浩开始努力弥补自己犯下的错误。他主动找到那些曾在息烽监狱、白公馆和渣滓洞被他伤害过的人以及他们的家人,真心实意地道歉。刚开始,很多人并不接受他的做法,怀疑他是否真的有心悔改。但周养浩没有放弃,他不断用实际行动证明自己的诚意,坚持表达内心的忏悔。上世纪80年代,周养浩着手写自己的回忆录。这本书不仅完整记载了他在国民党情报部门的工作历程,还深入剖析了他过去的所作所为。不过,周养浩并没有马上把书印出来,而是一次又一次地修订完善。他写这本书不只是为了保存历史,更想借此提醒后人引以为戒。上世纪90年代,两岸关系逐渐好转,周养浩又一次申请前往台湾。这次,他的愿望得到了实现。1992年,77岁的周养浩启程前往台湾。这次行程对他意义非凡,不仅圆了他多年的梦想,还让他亲身感受到了两岸关系的变迁。周养浩在台湾遇见了不少以前共事过的同事和手下。这些重逢并不愉快,因为不少人心里对他还有怨恨。不过,周养浩没有躲闪,他直面过去的错误,诚恳地表达了歉意。他的这种真诚举动,让一部分人对他的印象有了改观。1998年,已经83岁的周养浩又一次踏上了去台湾的旅程。他此行的主要目的是参加一场专门探讨两岸历史问题的学术会议。在会上,周养浩做了一场名为《反思历史,面向未来》的发言。这次演讲不仅引发了现场学者的积极讨论,还促使更多人对那段历史进行了新的思考。周养浩回到北京后,身体一天不如一天。但他并没有因此停下笔,依然每天坚持写作,想尽可能多记录些历史内容。他还常常接受学者和媒体的访问,把自己亲身经历的事情讲出来,为后人研究历史提供真实素材。2000年刚开始,周养浩因为生病住进了医院。即便躺在病床上,他还是继续写东西,最终完成了他的最后一篇文章《给后人的一封信》。在这封信里,他再次对自己以前做的事表示后悔,并且希望后来的人能够从历史中吸取教训,好好珍惜和平。

周养浩的告别仪式非常朴素。依照他生前的愿望,骨灰被播撒进了长江。他表示,这样做既能让他魂归故里,也能涤荡自己的过错。就这样,周养浩的生命轨迹与奔腾的江水一同汇入了历史的洪流。周养浩的离世让人们对这位昔日的"文人杀手"展开了新的思考。从1949年锒铛入狱到2000年与世长辞,他的人生轨迹贯穿了中国历史的重大变革时期,其个人际遇成为解读那段历史的关键切入点。2001年,北大历史系举办了一场关于"周养浩与20世纪中国政治"的学术讨论会。参会的专家们从多个方面探讨了周养浩的一生。有学者认为,周养浩的人生轨迹展现了中国知识分子在动荡年代的艰难处境。他从一个热血青年变成国民党特工,最终又洗心革面成为普通百姓,这样的变化过程恰好折射出中国近现代史的缩影。那一年,中国社会科学院推出了一本专门研究周养浩的书籍。这本著作汇集了多位专家的研究成果,详细探讨了周养浩的人生经历、思想转变以及他在中国近代历史中的角色。书中强调,通过对周养浩的深入研究,能够帮助我们更好地了解国民党统治时期情报机构的运作情况,这些资料具有重要的参考价值。

2008年,周养浩的《忏悔录》在香港重新出版。这次再版再次引发了热议。有观点指出,随着时间流逝,人们对周养浩的评价越来越理性。他既算不上十恶不赦的坏人,也称不上完美无缺的英雄,而是一个充满矛盾的历史角色。2010年,中国人民大学开了一场国际学术会议,主题是"特务与革命:20世纪中国的政治暴力"。在这次会议上,不少中外专家都谈到了周养浩这个人。有专家认为,周养浩的故事很能说明政治暴力对一个人一生的巨大影响,同时也体现了在历史大潮面前,个人所做的决定和应承担的责任。2012年,记者张明推出了《寻访周养浩》这本书。他用了整整三年,跑遍各地,采访了周养浩的同事、朋友,还有那些曾经受过他伤害的人。书中披露了大量不为人知的内幕,让读者对周养浩这个人物有了更加全面的了解。2015年,正值周养浩逝世15周年,《人民日报》刊发了一篇评论。文章强调,周养浩的一生堪称中国现代史的一面镜子。他的故事揭示了一个道理:历史并非简单的对错二分,在特定的时代背景下,任何人都可能犯错,但重要的是敢于面对自己的过失,并尽力去改正。2018年,一部聚焦周养浩生平的纪录片《忏悔者》在上海国际电影节亮相。该片通过丰富的历史素材和对相关人士的采访,完整展现了周养浩的人生轨迹。影片播出后,在观众中引起了广泛反响,不少人认为,这部纪录片让他们对那段历史有了更透彻的认识。2020年是周养浩逝世20周年,不少媒体都刊登了纪念他的文章。这些文章从多个方面讲述了周养浩的生平,探讨了他在中国近现代历史中的角色。有观点认为,周养浩的经历给我们一个启示:看待历史人物时,既不能全盘否定,也不该过分推崇,而是要从当时的历史环境和社会作用出发,做出公正的判断。

2022年,中国社科院历史研究所开了一场学术讨论会,主题是"从周养浩事件谈历史认知与反思"。参加研讨的专家们认为,周养浩的故事是个很好的例子,能帮助我们更好地理解历史、回顾过去。他们一致认为,只有勇于面对历史真相,社会才能真正达成和解,不断向前发展。随着时间的推移,大家对周养浩的看法变得更加冷静和全面。他的故事成了研究20世纪中国复杂历史的一个典型例子。专家们指出,周养浩的人生经历不仅体现了个人命运与国家兴衰的紧密关联,也揭示了历史的错综复杂和人性的多样面貌。虽然人们对周养浩的评价仍有分歧,但他的经历确实为我们理解那个特殊的历史时期提供了一个特别的观察角度。