在智能驾驶技术长期被贴上“高端专属”标签的背景下,比亚迪于2025年2月10日抛出了一颗“技术深水炸弹”——宣布全系车型标配高阶智驾系统“天神之眼”,覆盖从7万元级的海鸥到百万级的仰望品牌。

比亚迪的“天神之眼”技术矩阵,无疑是近年来智能驾驶领域最具影响力的技术突破之一,从我个人的观察和理解来看,它不仅仅是技术的堆砌,更是比亚迪对智能驾驶未来发展方向的深刻洞察和战略布局。

比亚迪天神之眼“天神之眼”是一套分级智能驾驶解决方案,基于比亚迪自研的璇玑架构,结合了先进的感知硬件、强大的算力芯片以及优化的决策算法,实现了从城市道路到高速公路,从日常通勤到复杂泊车场景的全方位覆盖。

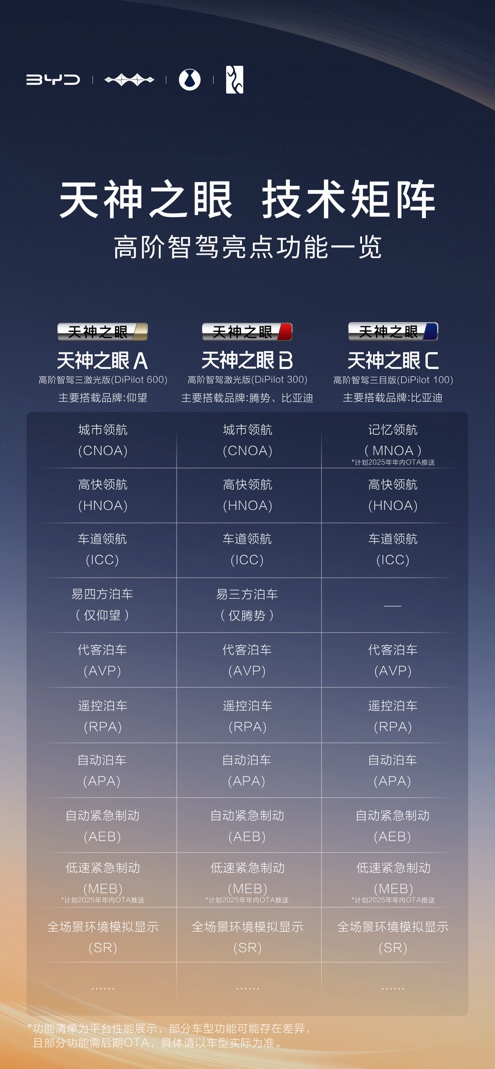

目前的“天神之眼”分为了A\B\C三个版本,不同的版本硬件设备跟应用基础不一样,区别大致如下:

1、天神之眼A(三激光版)

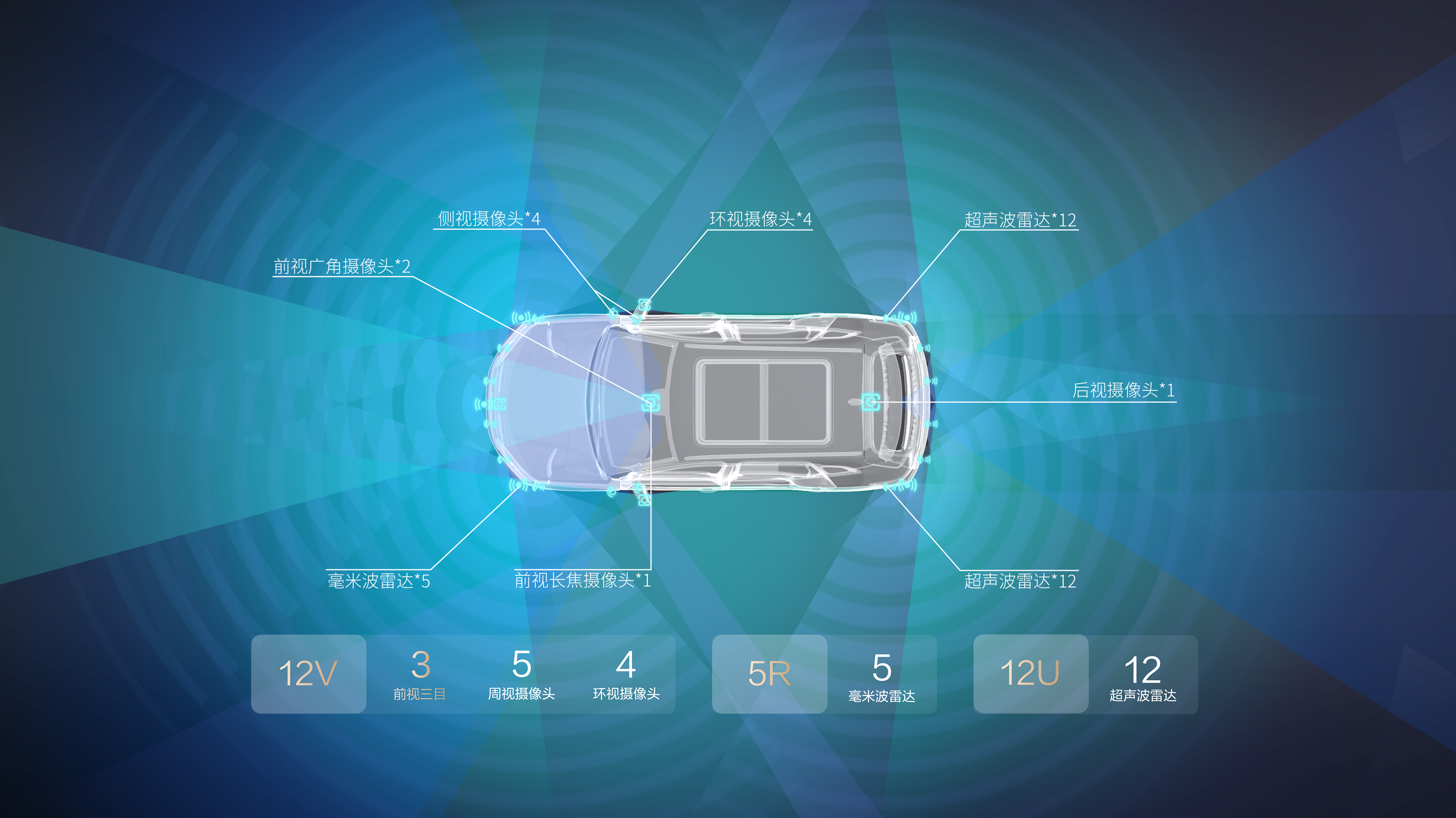

硬件配置:配备3颗激光雷达、5颗毫米波雷达、11颗摄像头(包括双目前视、4环视、4侧视、1后视摄像头)以及12颗超声波雷达。采用双英伟达Orin-X芯片,算力达508 TOPS。

主要搭载于仰望品牌车型,如仰望U8豪华SUV

2、天神之眼B(激光版)

硬件配置:配备1颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗摄像头以及12颗超声波雷达。采用单英伟达Orin-X芯片,算力为254 TOPS。

主要应用于腾势品牌及比亚迪中高端车型等。

3、天神之眼C(三目版)

硬件配置:采用前视三目5R12V12U方案,即5颗毫米波雷达、12颗摄像头和12颗超声波雷达。

覆盖比亚迪主流车型(7万-20万级),如海鸥智驾版、秦PLUS DM-i、宋Pro DM-i等

比亚迪的这条路子算是某种角度的一个正确姿势,因为智驾技术多依赖外部供应商,导致成本高企,而比亚迪通过垂直整合,不仅实现了技术自主,更让智驾功能的下放成为可能。

通过这种技术下放,是比亚迪对市场需求的精准洞察——不是所有人都需要激光雷达,但每个人都值得体验当下智驾体验。

如何评价天神之眼?其实之前已经做过一些评价,从技术角度来看,“天神之眼”无疑是比亚迪在智能驾驶领域的一次重大突破,一个是通过全栈自研与规模化生产,比亚迪将高阶智驾硬件成本降低,使其能实现“加配不加价”。

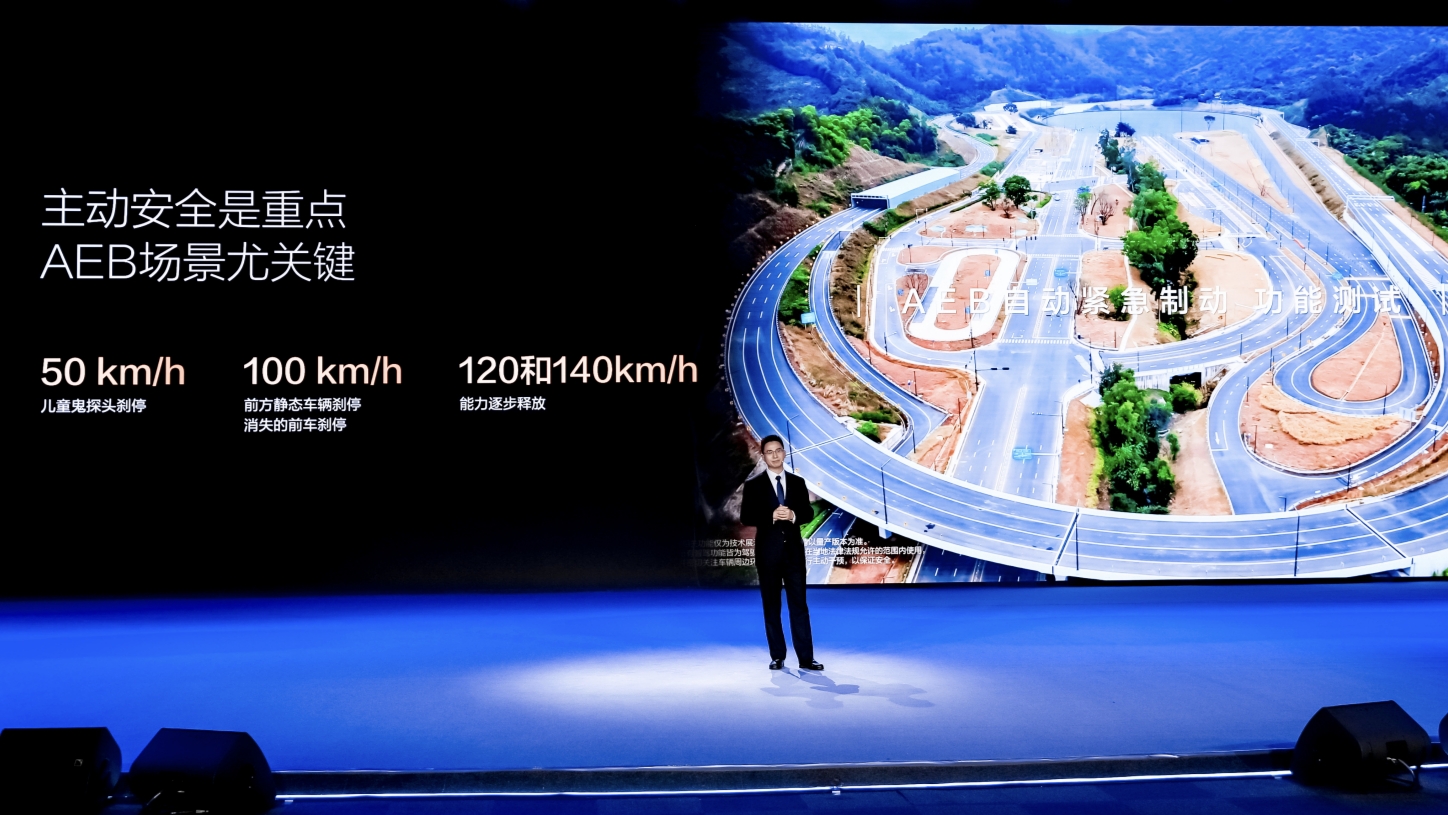

另一个是AEB(自动紧急制动)在100km/h下稳定刹停(未来升级至140km/h),泊车成功率99%,远超行业平均水平。

从行业来看,比亚迪的“全民智驾”战略直接挑战了行业两大固有逻辑,一个是智驾技术下放至低于10万的车型,倒逼其他车企跟进,加速行业整体技术普及,使其智驾体验门槛大幅降低。

另一个是比亚迪依托440万辆实时数据车辆构建的“车云数据库”,成为其算法迭代的核心护城河,其他车企难以短期复制,毕竟通过算法优化与数据积累,证明低成本传感器也能实现可靠智驾功能。

在我看来,比亚迪的举动像一场“技术民主化”运动。当友商还在用激光雷达数量标榜高端时,比亚迪已用实际成果证明,当技术普惠成为现实,汽车行业的价值链条将被重新定义。

比亚迪天神之眼技术的推出,标志着中国汽车工业从“电动化领先”迈向“智能化引领”的关键一步。其意义远超技术本身:它证明了通过自主研发与规模化应用,尖端技术可以打破价格壁垒,惠及最广泛的用户群体。对于行业而言,这是一次关于“技术初心”的拷问——智能驾驶的终极目标,究竟是成为少数人的玩具,还是所有人安全出行的守护者?