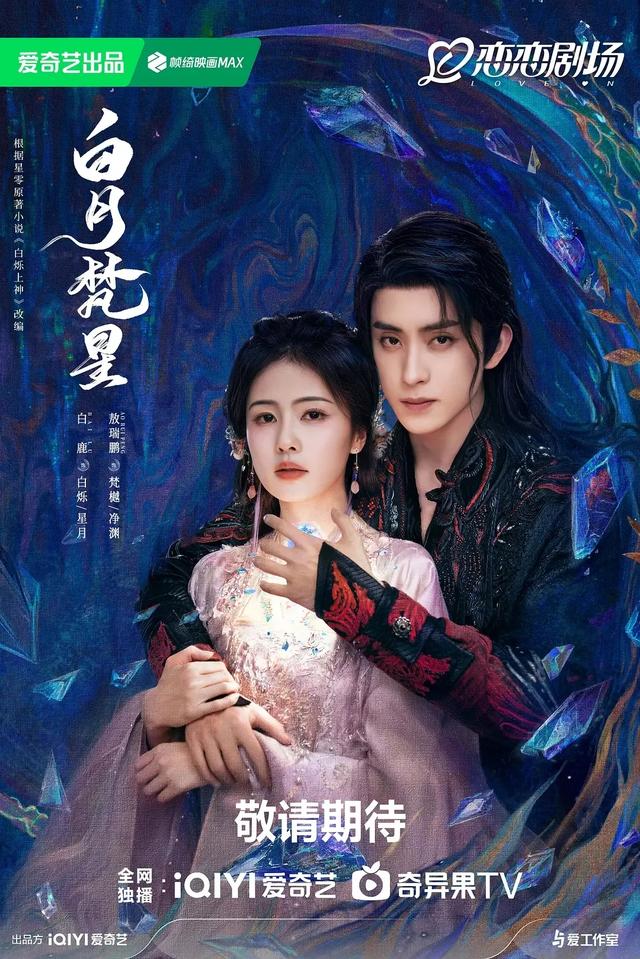

当《白月梵星》以爱奇艺开年大剧之姿登场时,其承载的不仅是平台对仙侠赛道的押注,更是检验观众对传统仙侠叙事耐受度的试金石。这部改编自星零《白烁上神》的剧集,在朱锐斌导演《香蜜沉沉烬如霜》的光环加持下,却最终陷入5.9分的口碑泥潭,其间的创作得失折射出当前仙侠剧市场的深层症结。

【世界观构建:反套路的突围与溃败】

开篇上元夜妖神大战的视觉奇观确实惊艳:仙族褪去华服化作"丐帮"修士,人族王朝以火药对抗神明,妖族内部善恶阵营分化——这种解构传统仙侠等级秩序的世界观颇具野心。制作团队用前五集构建起"神性祛魅"的叙事框架:神明不再是全知全能的存在,人族发展出抗衡超自然力量的技术体系,这种设定本可衍生出类似《灵笼》的文明对抗命题。

然而随着剧情深入,世界观创新迅速让位于陈旧套路。当白烁(白鹿饰)与梵樾(敖瑞鹏饰)的"意外相救-契约绑定"关系展开时,叙事重心不可逆地滑向仙侠剧经典模板:三生三世、神魂觉醒、正邪对立。这种创作分裂在第八集达到顶峰——本该探讨不同文明形态碰撞的宏大命题,最终沦为男女主在桃花林互诉衷肠的俗套场景。世界观设定的溃败,本质上暴露了制作方在商业安全与艺术创新间的摇摆。

【人物弧光:演技突围与角色陷阱】

白鹿诠释的白烁展现着清醒的成长轨迹:从目睹母亲被妖物所害的将门孤女,到勘破仙妖本质的修行者,其"弑神"宣言与后续妥协形成耐人寻味的性格张力。敖瑞鹏塑造的妖族大神梵樾,在冷峻外表下暗藏的神魂裂痕颇具戏剧潜力。当他在第12集面对人族火器时那句"尔等蝼蚁,也配弑神?"的台词,恰构成对开篇世界观设定的呼应。

但演员的演技突破难掩角色塑造的结构性缺陷。女将军、妖族首领等配角沦为功能化符号,反派角色的黑化缺乏合理铺垫,这种人物塑造的潦草直接导致情感共鸣的断裂。更致命的是,白烁在20集后的性格突变——从反权威斗士突变为恋爱脑少女——彻底消解了前期的角色建设,这种为CP线牺牲人物完整性的做法,正是观众打出"人设崩塌"差评的根源。

【创作困境:仙侠剧的范式危机】

《白月梵星》的困境恰是仙侠类型剧的集体症候。当朱锐斌试图复刻《香蜜》的成功公式时,市场环境已发生根本转变:观众对"四海八荒"式的宏大叙事产生抗体,对"虐恋轮回"的情感套路日渐麻木。该剧在视觉呈现上的突破(如妖族战甲的生物机械设计)与叙事保守形成的割裂,印证着制作方对观众需求的误判。

值得深思的是,剧中"人族制造火药对抗神明"的设定本可发展为《诡秘之主》式的文明演进寓言,却最终沦为恋爱戏的背景板。这种对创新元素的浪费,暴露出当前仙侠创作更深层的焦虑——当Z世代观众在《中国奇谭》《雾山五行》中感受过真正的东方奇幻魅力后,传统仙侠剧的叙事范式已难以满足升级的审美需求。

【市场启示:爆款逻辑的黄昏】

该剧的"伪爆款"现象极具解剖价值:骨朵数据显示其首播热度突破8500,但豆瓣评分始终在及格线下挣扎。这种数据与口碑的背离,折射出影视市场评价体系的撕裂。当制作方仍沉迷于"流量演员+IP改编+视觉奇观"的爆款公式时,年轻观众早已构建起更复杂的评判维度——世界观自洽度、人物成长逻辑、文化价值表达等要素正成为新的衡量标尺。

《白月梵星》并非缺乏闪光点:第7集人族用改良火药重创妖族的段落,本可发展为"技术文明VS神秘主义"的哲学思辨;第15集妖族长老关于"善恶本质"的论述,触及了超越仙侠类型的普世命题。但这些珍珠终究未能串成项链,在商业诉求的剪刀下,创作野心最终让位于稳妥的言情套路。

结语:指向未来的思考

当我们讨论《白月梵星》时,本质上是在审视仙侠剧的转型阵痛。该剧如同棱镜般折射出当前市场的多重矛盾:创新与守旧的对撞、艺术表达与商业计算的博弈、观众审美进化与创作滞后的冲突。它的不完美恰是最好的行业镜鉴——当影视工业化进入深水区,真正的爆款不该是数据游戏的赢家,而应是打通艺术与商业任督二脉的集大成者。仙侠剧的下一个十年,或许就藏在这些未竟的突围尝试之中。