你知道什么叫“漂着过一生”吗?西藏吉隆沟那边,住着一群蓝眼睛、高鼻梁的铁匠后代,200年没国籍、没户口,连地都是别人的,还得靠打铁讨生活。

别人问:“你哪国人?”他们只好苦笑,“我哪都不是人。”直到2003年,他们终于拿到中国国籍,那个激动劲儿,比中了一等奖还真切!别急,这事儿还真没完——因为从那年起,他们的生活,彻底变了天。

原来“没国籍”真的能过200年?!

原来“没国籍”真的能过200年?!在西藏日喀则吉隆县吉隆镇,有一个叫“达曼”的自然村,村里的人,皮肤黝黑、鼻梁高挺、眼珠发蓝,看起来更像欧洲人。可他们的命运,不属于欧洲,也不被亚洲接纳。

2003年以前,他们住在山沟的泥屋里,靠打铁、背货、种地为生,没有户口、没有身份证、没有土地,甚至连“房主”都不是自己。他们被称作“东方吉普赛人”,在国家管理之外,存在却无法被制度承认。

“达曼”在藏语里是“骑兵的后裔”。1791年,清军进藏平定廓尔喀军入侵,部分战败的廓尔喀骑兵滞留边境,无法返回故土,便在吉隆沟安家落户。

他们娶妻生子,世代生存,却一直没有国家认同。因为语言、宗教、生活方式已与藏族趋同,又没有国籍记录,也没有外来国的护照,在现实中,他们成了一个游走在体制边缘的“无籍民族”。

没有户口,意味着没有学校、没有医保、没有土地证,也没有法律保护。全村将近200人,个个没有名字在国家数据库中。得病了,看不了病;孩子长大了,进不了学堂;屋子塌了,申请不了重建款。他们存在,却不被体制“看见”。

转折发生在2001年夏天。一位日喀则地区干部在吉隆沟调研时,临时走进一户破旧山屋,里面除了一个打铁炉,几乎空无一物。干部问:“户口本呢?”男主人摇头:“没。”这事上报之后,西藏自治区政府迅速开展调查,确认这是一个遗落两百年的“身份空档群体”。

2003年5月26日,国务院正式批准,47户86人获得中国国籍,此后几批共约190人全部入籍,并被识别为藏族。这个决策,为他们打开了人生第一扇权利之门:从“口口相传”到“实名登记”,他们首次拥有了属于自己的户口和身份证。

那一刻,他们终于可以写下:“我的国籍:中国。”但这,仅仅是开始。

你说奇不奇,一个走访救了整个民族!

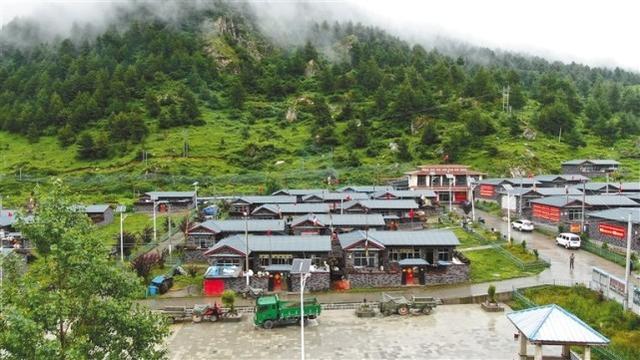

你说奇不奇,一个走访救了整个民族!达曼人的入籍,不是终点,而是入口。身份确认以后,扶贫、教育、医疗、住房等国家政策接踵而至。从2005年起,西藏自治区在吉隆沟新建“达曼新村”,为每户配备抗震安居房、水电、通讯、道路、垃圾处理设施,一户一档,逐项落实。

2011年,一场地震几乎摧毁了整个村庄,政府立即投入564万元重建房屋,并同步发放家具、牲畜、蔬菜大棚,让这个重生不久的村庄再度焕发活力。新房统一为砖混结构,配电配水配网络,达曼村第一次进入了现代化乡村生活体系。

一个身份能改变什么?能改变灾后有没有补贴,能决定孩子能不能读书。入籍之后,达曼人的孩子第一次有了学籍,第一次穿上校服走进教室。达娃的儿子成了达曼人中第一个大学生,她本人也当选为日喀则市人大代表。这些不只是荣誉,是身份带来的全新可能。

米玛,文艺队队长,在入籍后第一次到北京治病,在天安门广场前,她拿着身份证排队看病,眼眶红了。她说:“以前我们连名字都没有,现在连医保卡都有了。”

边防新兵巴桑,19岁时在中尼边境巡逻,站在界碑前拿笔给‘中国’两个字描红。他说,那是他第一次觉得自己在为国家站岗。

达曼村的孩子们在红旗下升旗唱国歌,老人江措在“新旧西藏对比”演讲时忍不住泪目。他们知道,这不是形式,这是他们曾经无法企及的未来。

政府不只解决了他们的身份,更开启了他们的命运。

从“骑兵后裔”到人大代表,达曼人的人生反转剧

从“骑兵后裔”到人大代表,达曼人的人生反转剧到2020年,达曼村已有195人、58户,人均年收入超过7000元,全部实现脱贫。这组数据背后,是政策精确覆盖的成果。户口落地的那天,制度信用也在他们心中扎根。

吉隆镇将达曼村列为“民族团结进步示范点”,多次接待各地考察团。红旗飘扬在新房屋顶,村口立着“达曼村”石碑,曾经“身份漂浮”的人群,如今成了样板人物。

文艺队演出、农牧养殖合作社、青年外出就业、大学生返乡支教……这些变化,只因17年前那张户口薄写上了他们的名字。从一个“边缘存在”,到成为“国家样本”,这是达曼人命运中的最大反转。

他们曾在制度之外等待了两百年,如今,他们不仅进入制度,还开始参与制度运行。他们从“口头族群”变成了“治理单元”,从“被忽视者”变成了“代言者”。

有国,才有家。有家,才有未来。

他们用200年的等待,换来一纸国籍。然后,用这纸国籍,铺出一条从村庄走向时代的路。

参考资料达曼人的新生:从无国籍到脱贫奔小康-西藏主要新闻-2020-08-06

曾经的东方“吉卜赛人”:中尼边境达曼村的过去、现在和未来-中国新闻网-2020年07月04日