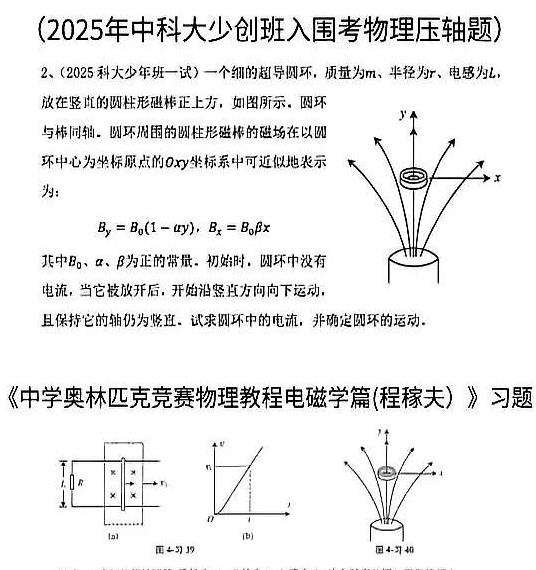

中科大少年班招生,这事儿最近挺热闹。你说这“天才摇篮”吧,几十年了,依旧是家长们心中的白月光。今年更刺激,有考生跳出来说,考题里居然有竞赛原题!

这下好了,竞赛生们直接“赢麻了”,仿佛提前拿到了VIP入场券。这事儿听着就让人有点儿…怎么说呢,五味杂陈。一方面,咱得承认,竞赛确实是选拔人才的一种方式。能在数学、物理这些硬骨头里啃出名堂的孩子,脑子肯定不差。中科大少年班要的是有潜力、有天赋的苗子,竞赛成绩亮眼,也算是个不错的证明。另一方面,问题也来了。凭啥竞赛生就能“赢麻”?难道没参加竞赛的孩子,就天生矮一头?

这背后,藏着的恐怕是更深层次的教育焦虑和资源分配不均。先说说这焦虑。现在家长们为了孩子能上个好学校,那是八仙过海,各显神通。奥数班、英语班、编程班,一个都不能少。竞赛,自然也成了兵家必争之地。仿佛只要能拿个奖,就能敲开名校的大门。这背后,是家长们对未来的不确定感,和对孩子未来的深深期许。再说说这资源。能玩转竞赛的孩子,往往家庭条件也都不错。

好的师资、好的培训机构,哪个不要钱?这无形中就设置了一道门槛,把一部分孩子挡在了外面。那些来自普通家庭的孩子,可能天赋异禀,但因为缺乏资源,就被埋没在茫茫人海中。所以,中科大少年班青睐竞赛生,这事儿本身没啥问题。问题在于,这种青睐会不会加剧教育的不公平?会不会让竞赛成为另一种“拼爹”的游戏?当我们习惯性地把“赢在起跑线”挂在嘴边时,是否忽略了真正重要的,是让每个孩子都能在适合自己的赛道上奔跑?有人说,竞赛成绩是客观的,能反映学生的学术能力。这话说得没错,但学术能力并不能代表一切。

创造力、想象力、批判性思维,这些同样重要。如果只看重竞赛成绩,会不会选拔出只会解题的“做题机器”,而忽略了那些真正有创新精神的“思想者”?还有人说,竞赛生能更快适应少年班的高强度学习。这话也有道理,但适应能力强,并不等于就能取得更大的成就。历史上,很多伟大的科学家、艺术家,都不是循规蹈矩的“好学生”。他们往往特立独行,敢于挑战权威,最终才取得了突破性的成就。与普遍认知不同,少年班的存在,最初是为了打破常规,选拔那些不适合传统教育模式的天才。但现在,少年班的选拔,似乎也越来越“常规化”,越来越看重那些可以量化的指标。这不能不让人感到一丝遗憾。

仅中科大少年班对竞赛生的偏爱这一个现象,就足以说明问题的复杂性。它折射出的是教育体制的弊端、社会资源的分配不均,以及家长们的焦虑心态。想起前段时间看到的一个新闻,一个农村孩子,靠着自己的努力,考上了清华大学。他的故事,激励了很多人。但同时也让人感到心酸。他要付出比别人更多的努力,才能追赶上那些拥有优质教育资源的孩子。当我们为竞赛生“赢麻了”而欢呼时,也应该想想那些被埋没的孩子。真正的教育,应该是让每个孩子都有机会发光发热,而不是让他们在起跑线上就被淘汰。所以,中科大少年班的招生,不仅仅是一个选拔人才的问题,更是一个关乎教育公平、社会公正的问题。希望未来的选拔机制,能够更加多元化、更加注重学生的综合素质,让更多有潜力、有天赋的孩子,都能有机会进入顶尖学府,实现自己的梦想。这才是真正的“赢麻了”。