《美本质最终揭示》内容提示与说明2024年1月版

作者为华远

写于2005年3月

修改于2024年1月

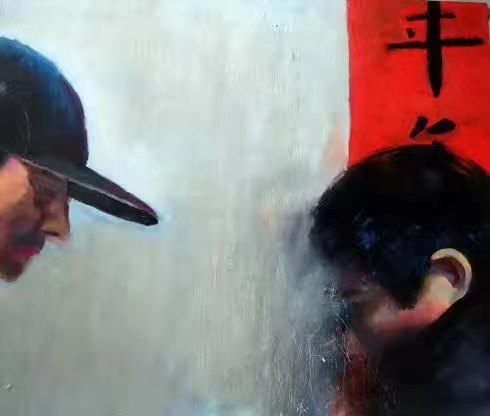

油画《又一年早春》作者为华远

下面以这样一段话作为开头,“如果你们看到它,我非常高兴,如果有批评给我,我更高兴,如果有伤人之处请你谅解,那一定是无意所致,绝非作者之本意,伤人有时也是伤自己。”这是一位八九十岁退休基层中学老师的一本书的前言中的内容,它也是本书本多媒体作者首先要说的几句话。不过在此补充一点,科学理论不同于有些审美倾向的社会实践,科学理论重在逻辑实证与理性,它是以理服人为重心的,当然理论在一定层面或一定时空参照下也是一种实践,但我们要明确的是,没有相对静态的支点的参照和理性的逻辑,我们什么也难于说清,什么也难于做好,这是小处而言,就宏观的人类文明推进来说,没有类似二分法的实践与理论辩证统一的认识论、价值论与方法论的、三分法、四分法、甚至一分法的理性逻辑之内,人类文明的进程是不是要倒退到一万年甚至百万年以前?

近年网上一位好心的朋友看了本书稿纸后有些不高兴地对作者说:“你没有杨振宁、王蒙、蔡仪、朱光潜、李泽厚之类专家学者有名气,怎能用《美本质的最终揭示》这样胆大的书名呢?可以说是横扫一切了。”本书本多媒体作者是这样回答的,如果是“横扫一切”关于美本质的盲区、未知、争议之类还勉强说得过去,特别是有实实在在的论证力、说服力的前提下。这位朋友情绪缓解了后反过来提示,现在已是每个人都可能成为自媒体的时代了,如果有人觉得《美本质最终揭示》论证不充分,也可以拿出一个自己的更好的东西来,放到桌面上来或者网上来辨来说,现在老百姓的眼睛是雪亮的。本书本多媒体作者就此要强调的是,我们每一个人“活着”是不是都是为了那个常提常新的“奉献”,当然不仅仅是一个人的“活着”和“奉献”,群体和社会有秩序的存在就落脚于底线的这个问题上了,底线这个东西是不是能轻易变来变去的?底线以上的提升循环和可持续发展的动力,是不是某种层面的一种选择?不论是现实的,还是虚拟的,不论是广义艺术还是狭义艺术。也有一位网上朋友在看了本书本多媒体作者发在个人新媒体平台上的相关文章后带有情绪味道地反问,“不就是动态的、受地域、时间变化的东西吗,美本质哪有那么复杂?”本书本多媒体作者是这样回答的:是的,在某层面来说,美本质真正理解后是简单的,就如一位学者对数学公理的理解的说法一样,数学的公理都是“废话”,都是合乎直觉的合乎常理的“废话”。这也是某些美学理论家说的“真理”本身的美感或直觉。问题在于这只是一层的理解,这一层面的理解是不是也是自古以来人们所说的“大道至简”的来由和例证?这位朋友没有完整地看过这本书和多媒体的稿子,有质疑是可以理解的,美本质的定位问题不仅仅只有动态的,也有其相对静态的问题,不论动态还是静态的定位都只是美本质的首要参照,它的后面还有几步更深入的相关的参照和限定。地球到底是不是球体,搞清楚了是很简单的,现在幼儿园前的小朋友都知道了,时空定位之类到底是简单还是复杂就要具体分析,具体到美本质弄懂了和最终揭示后它的概念形式是简单的,具体到美本质弄懂前的美的事物、美感和审美对象的现象实践层面的相应的探索过程、证明和与之有关的应用就应该是相对而言的艰难和复杂了,再说美本质这个概念本身还蕴含了审美判断的标准问题。不论形式简单与内容复杂的动态关系怎样把握,不论历史、现实和未来中的哪个更有发言权,不论底线意识的硬性和虚拟的历史演变,只论审美中的“时空定位”不仅包括了人类宏观或广义艺术方面的一些问题,也包括了微观或狭义艺术世界的类似量子论中所说的“不定位就测不准”的细枝末节,比如说生老病死、衣食住行、悲欢离合、爱恨情仇、生儿育女、儿女情长、吃喝拉撒、人情世故等一些方面的“时空定位”,也曾有人感叹:未经他人苦,莫劝他人善,现在网上不也有针对知识精英的所罗门悖论的说法吗?宏观的广义艺术有宏观广义艺术的法律条纹,微观的狭义艺术也有微观狭义艺术的底线参照,这是不是更高层面的简单或复杂呢。有人说人是美的主人?这句话初看也不错。问题是人类还没有开始使用文字这一语言前,美的事物,审美对象之类是不是就存在了,人类祖先的身体美的良性循环的现象是不是就存在了,人类包括史前人类和现代人在内能够主宰自己身体的良性循环吗,所以说人是美的主人这句话是不是要再三反复推敲推敲,世上最宝贵的东西是什么呢,是金钱,是时间,还是其他,文明的推进是不是异化的理由,这类似的问题是不是简单?就说二分法的实践与理论的关系就迷惑了我们多少年。

华远科学性美学美本质论从三十年前的美学直觉到近些年中外美学史的回溯与总结,多媒体作者发现科学性美本质论在无意中融汇包蕴了五大美学史支脉,它们分别为:第一,形而上的审美本体论,第二,现当代心理经验性的审美语言论,第三,历史辩证唯物的物质审美存在论,第四,现代自然科学的审美类比发生论,第五,古代中国的天人合一的审美生态论。这五大支脉也应该是科学性美学美本质论走向完善的重要的学术史参照和主要的学理基础,华远科学性美本质论中的关键落脚词“信息中介”,通过类似现当代的哲学和美学中的 “语言符号”把以上五大支脉连接架构成一个立体的能折射七彩光芒的三棱晶体的框架。回首人类近万年的文明史包括美学史在内,人类从原始荒野走上了追求高质量的生活水平的信息智能时代,其根源在于科学和文化,马克思也曾说过社会的进步是人类对美本质和美的事物追求的结晶。自然性、社会性、人性是美学的三大根源,如果研究美的事物、审美对象、美与美感以及其他审美规律的科学是较为专业学术性的美学的说法的话,那么研究美化人类的物质生活和精神生活的科学就是较为通俗的美学的说法了,这种通俗说法中的 “物质”也包括了宇宙、自然和人类的身体本身。

《美本质的最终揭示》书籍和多媒体分五大部,文字总计近76万上下,图片超过了199幅。书籍和多媒体主要针对文教科技系统的教学科研而制作,当然读者也包括了文教科技系统之外的所有行业人士,只要您对美学美育、文艺理论、哲学思辨、美的创造、审美文化等感兴趣,均可以以本书本多媒体作为参考。该多媒体是科学性美学和“竞美”系列项目的火车头。竞美基金的创立和《科普法》在美学活动中的落实是该多媒体发行的底层的情理逻辑。书中图片之所以用黑白红,除了设计因素的考虑之外,还有历史、回首、纪念、反思、珍藏等层面的意思。第一部为前奏,包括目录、作者简介、内容提示与说明和自序;第二部为科学性美论论文框架集,主要是围绕美本质论初步展开的关于科学性美论论文的框架总计396集。第二大部的主要内容集中在该部的第三部分的小论文集中,小论文集也可以分为两大类,第一类为较为完整的论文。第二类为美学感与悟,第二类在此要特别说明,有些本来是诗集和示意图的注释和解说,后来放出成为一段观念性的文字,有实践性背景的观念性论证性的文字,它们中的一些是大论文的章、节之类,为了方便读者,为了节省读者时间,后来把这些小标题或具体段落同时放出来成了一些小论文,其中一些论文在正文中只有标题和相关的链接,类似的链接把本书五大部分的相关论证、推导过程和相关材料网络起来了,这样读者只要打开目录就能一目了然地较快地了解全书、多媒体不同层面的所有内容,在信息过剩急需要有效过滤的信息智能时代,这种设计对读者又好又快的选择带来了许多方便。二大部的三小部分是本书本多媒体的重心,是本书本多媒体围绕核心观点的推导论证的中心;第三部为华远审美与美学诗选,涵盖作者自1989年到2017年所作的部分诗选,共119首。诗歌分两部分,一部分倾向于审美,另一部分则用诗词的形式阐释科学性美论,这两者都是围绕美而展开的诗情画意;第四部为艺术品示意图,共199幅,艺术品示意图102幅,结构示意图9幅以及作者美术作品选88幅。本部主要是以古今中外相关的美术作品为例,包括作者本人的部分美术作品,以美术作品和示意图具体形象地阐释和例证科学性美论观;最后一部是尾声和附录,附录共10条,其中附录包括了作者于1997年用中英文在谷歌网站上发布的关于美本质研究项目的相关信息和以《美本质的最终揭示》为核心知识产权创设的“竞美基金会”和相关竞美公司的筹办草案说明。

真正的逻辑不等于中国古代公孙龙的“白马非马”一个极端跑到另一个极端的语义谬误的诡辩,我们从中得到什么启发,包括其反面在内。这个诡辩故事让我们联想到美学中的一些概念,我们能把“美的事物”“审美对象”“美感”之类与“美本质”“美本体”“美本身”之类没有分辨地搅到一块吗?有人说关于美的探讨现在已经过时,美本质的提法是个假命题,这是没有主见不能用科学思维和自己的头脑思考问题的表现。一切事物都有规律可循,只能说有些问题还没有能力把握而已,是知难行易还是知易行难呢?也是定位的问题,但其中首先要明确的是,“知”应该在先,认知在前就少走弯路,就像建楼房,地基和第一层总在第二,三层之前一样,当然地基和第一层楼房越牢实越好。“知”是人类从动植物过渡到人类社会的关键,这一关键的一步包含了一种质的飞跃,美学中所说的认识论、实践论、本体论、体验论、价值论、系统论、存在论之类中间的一些分类是不是过时了,它们中的一些是不是被抛弃了,不论这些分类正确与否,我们要反思,不过以上哪种美学分类,它们都是一种不同角度层次的美学学科的见地和观点,一种科学反思的学问,它们也是为了人类的整体与局部,集体与个人等矛盾统一的良性循环的信息中介的一种理论层面的人为形式的艺术,更准确地说可能是一门广义艺术。几千年人类文明背后的血雨腥风与美本质的认识和最终揭示有没有关联呢,当然是指科学性的认识和最终揭示有没有关联?基础性的科学性的美本质论之类的问题都没解决,谈何其他性美学,“基础不牢,地动山摇”的说法在此就不是危言耸听了。

当代的美学是一个尴尬的事件。不仅仅是当代,在这一行中耕耘了一辈子的人也说不清美的本质到底是什么,这是不是一种宿命?创造的本质在于“组合”在于打散中重新组合,这是一种创造性的方法论和形式,回到原点,回到再不能分解的原点是不是创造?当然是相对一定范围的不能分解的层面,这种回到原点的创造,不仅是一种“发现”,在某种层面它更是一种“发明”。美学来源于哲学,但它终将走向科学,作为科学性的美学就要用科学理论的评价标准来评价,下面来谈一谈美本质是否最终揭示的科学理论的标准和参照问题。许多专家学者认为,美本质或美本质论问题解决的参照标准,应该要从以下几个方面来考虑:第一,专家认为如果定位中国大陆的话,说法应该是这样,就必须有利于新时代中国特色社会主义的建设,有利于实现“两个一百年”奋斗目标,有利于世界的和平发展、科学民主和生态文明建设,有利于美丽中国思想和观念的贯彻落实;第二,要有具体的应用实践价值,要能切近时代,具有可操作性,具体到美学应用学科和人类美学实践能起到美本质论原理的指导性作用,其美本质论不仅要符合广义艺术的军事、政治、法治、道德、教育、科研、媒体出版、工商业、宗教等形态的发展规律,同时也要符合和配套于狭义艺术的文学、音乐、美术、舞蹈、戏剧、建筑园林、工艺美术、影视、互动游戏、虚拟现实等形态的发展规律;第三,要更合自然逻辑、社会逻辑,能接受微宏观时空的同构类比和人类历史、人类文化的检验,其揭示出的美本质论的科研形式本身也要更简单,其美本质论科研内涵要更具有普遍的涵盖性,也包括对中外历代和现当代美本质论的更完善的兼容性在内。世上没有绝对的真理,只有更广,更远,更深刻,更可持续,更能解决问题的,更一个也不少的相对真理。

时空定位良性循环参照下整体性与简洁性矛盾统一的信息中介即华远科学性的美论,也就是美本质论、美的定义和美的概念,它也就是本书或本多媒体的核心观点。如果本书或本多媒体论证科学合理,那么科学性美本质论也可以说它将是美的定义和美的概念。美的概念和美本质是三定和六位一体的综合,是“时空定位”“良性循环”“整体性”“简洁性”“信息”“中介”六个关键词的综合,事物美的判断离开了以上六个关键词的限定和参照将无法进行,因为六个关键词的关系是乘法关系,良性循环就类似射击瞄准时看到的十字架外的视野圈,它是事物美的判断中的“定位”“定性”“定量”三定中的定性这一关键一环,“良性循环”是互动自然与自然,人与自然,人与人,人与社会,人与科技,人与时空的审美的定性的把关之环 ,时空定位和良性循环的参照本身就包含了人类社会群体利益参照因素,良性循环重在循环中一个也不少,当然是调动每个人的积极性的基础上的。光的波粒二象性,分别对应于科学性美论的关键词“良性循环”的连续性和“时空定位”的间隔性,这是不是一种偶然的巧合?社会性的良性循环要重视,但问题是自然性的良性循环也不能轻视,因为良性循环超越了人能所感知的社会、自然甚至宇宙,其中就包括了人类自然性的身体本身的良性循环在内,良性循环是美的事物,审美对象,美感、美本身的意义。美本质在论证中一般而言简称为美,美不等于美的事物或审美对象、美感之类。如果时空定位良性循环参照下整体性与简洁性矛盾统一的信息中介是华远科学性美本质论的话,那么良性循环的信息中介即华远科学性美学的本体论。美本质论、美的定义、美的概念中包含了美的意义、参照等内容。本质论或定义概念中的“中介”这一基石概念即“邻近的属”,“邻近的属”前面的五个修饰词即“种差”集合,这五个“种差”集合的总体意思可以概括为“三定”,即不可分离的定位、定性、定量的三定集合规定性模式,科学性美论有六个关键词,合起来就可以统称为三定六位一体了,不论对应于广义艺术美、狭义艺术美还是自然美的审美对象,三定六位一体集合规定性模式应该是一种判别美丑、美与更美和雅与俗、精神美的对象和物质美的事物的正确的网络动态系的科学性的审美评价规定性集合模式。三定六位一体审美集合规定性模式与艺术创作的丰富多样性追求并不冲突,三定每阶段对应的都是从基点、“基因”和网络终端出发的现在和将来,每个个体或团体都有纵向追求的同时,又有横向参照,又都有偶然性和必然性、积淀性和自然性、整体性与简洁性统一的坐标系,最后不论广义艺术美、狭义艺术美还是自然美,美呈现的应该是信息的可传达性与艺术形式风格的丰富多样性的统一。美的参照、意义和标准等问题不能脱离美本质的三定六位一体集合规定性模式参照系单独来谈,否则是不可能谈得全面、切近和科学的,因为不论是个体还是团体,不论是办实业还是搞艺术,不论是自然事物还是人文景观等,每个个体或每个团体都可能要回到从西方古希腊就开始的那个的“三问”和东方老庄哲学的初衷上来,因为人类社会的审美本身就蕴涵了四维多层多线一元负熵聚集有序性过程的这层意义。“整体性”也包括了美的事物,审美对象,甚至美感的多层次的相对“简洁性”的环境性、背景性、氛围性等信息中介属性之动态的层次,文艺评论界所说的“语境”怎样理解,科学性美学美论的关键词“时空定位”已包含了“语境”这层意义,“时空定位”的外延比“语境”要大得多,“时空定位”不仅包括客观世界,也包括了精神世界,当然我们可以从“语境”这一概念来帮助我们理解“时空定位”这一关键词的内涵和外延,毕加索、梵高能成为所谓天才,是与当时的“语境”不无关系的,虽说经济与市场的因素的影响不小,但他们最终成为有历史价值的著名人物与当时的背景有关、与社会的发展总方向有关,这些有关才是最关键的。这种“语境”的强调也就是时空定位的强调,也是“信息中介”的新颖性、独立性的强调。科学性美论对中国传统审美标准之一的气韵生动的释义有其独到之处,气韵有时空之意,生动有良性循环信息中介的目的性特质表象之意,特别是在生态语境系统,特别是在狭义艺术范围科学性美学对气韵生动的科学释义更显其理论的到位性、深入性和全面性。

艺术的存在、艺术的有无是人与动物和人与自然区别之所在,人类社会的艺术又分为狭义艺术和广义艺术,狭义艺术也就是我们说的美术、音乐、电影之类,而广义艺术是我们所说的法治、政治、道德、教育、科研等。狭义艺术有情绪疏导和感性引领的作用,广义艺术有理性整体把握和解决问题的作用,不论狭义艺术还是广义艺术,不论是理性还是感性,都是美的事物的存在,都是审美对象的存在,不能用感性的美的存在来否定理性的美的存在,也不能用理性的美的存在来否定感性的美的存在,这也是科学性美学美论的前提参照“时空定位”和“良性循环”原则决定的。科学性美学美论中的“时空定位”和“良性循环”这两个概念也涉及了局部和整体、个人和集体把握的历史难题,这个历史难题要解决除要有历史本身来缓冲外,还要有相应理论的引领和指导以及相应体制机制的完善。2023年5月26日成都司机担心违法罚款拒绝给救护车让路;2023年5月22日河南南阳大批联合收割机由于缺少相应证件而被滞留在高速路收费站口,26日才准予下高速,错过了小麦收割的黄金时间。这两件事的共同点争议的关键是一个建立在法律条款之上的协调机制,从“软件”层面来说是灵活处理的观念,当然是良性灵活处理事情的观念,关键点就是轻重缓急的把握,是良性循环轻重缓急的把握。其中“硬件”层面就有一个协调机制设置的问题,其中就有了协调四维多线多层一元的综合把握相关的协调机制设置的问题,这样的综合高维度定位的协调机制的存在是必要的。

在这段举一个广义艺术的例证,养老院和幼儿园一样,要有无死角的监控,其中的原因与不合格的养老院护工和幼儿园的教师有关,有关原因在此就不多加赘述了,有人说养老院和幼儿园厕所、卫生间不能安装监控视频,这个规定也有它的理由,理由是尊重人格和隐私。就此国内有些省份法规就规定不许安装监控,国内有些省份采取灵活处理的方法允许安装监控,当然允许安装监控的厕所、卫生间是有条件的,比如说在厕所、卫生间安装监控的幼儿园和养老院必须与幼儿的家长或老人的监护人签订附带的协议,协议中要规定监控的查阅人除监护人和家长以外,只能是安保人员或公安系统人员用于安全事故调查之类了,当然要按照规定的程序来查阅,同时保证按规定彻底删除过时无用的视频。法律条款也有灰色地带,比如说养老院和幼儿园的厕所、卫生间能否安装监控就是备受争议的灰色地带,解决这个灰色地带的方法是不是可以用上面提到的用附带的条件和相应的协议类似的方法来解决呢?最后补充一点,包括相关无自理能力的弱势群体幼儿、老人和病人等在内,除上面提到的信息化、AI化的无死角的监控设置以外,第一是要考虑相关被服务对象真实信息反馈机制的科学设置,第二就是要考虑社会法治、道德、舆论以及媒体监督直达的科学设置。

关于因与果谁在前谁在后的纠缠问题很热闹,微观世界的叠加纠缠态实际上就是狭义艺术中的“空白”“沉默”“矛盾”“多义”之类的修辞语言,这是定位微观的时空中。先有果,后有因的科学光量子试验的结果,这样的结果,实际上是主体的定位的互补切近的审美心理与审美对象的纠缠的现象。其中要注意的是时空定位到审美者时,这个审美者不一定是不变的一个人,这个审美者类似网络末端,它可能是甲乙丙丁,也可能是一群体,一社会,一党派、一国家,一家庭。审美者有时是主体的,也可能是客体的,同样审美对象也可能也是客体的,也可能是主体的。

进化优选中的优选是更好地适应,并不是更强大,恐龙淘汰了,熊猫却留了下来。一个也不少才是审美的正道,起点参照才是人民为本的科学民主思想的贯彻落实。适合的选择,互补的组合,矛盾冲突的思想,只有在黑,白,灰,银和金之类的隔离和缓冲以及在理论科学引领下的未来才是可能的,才可能是接近完美的,包括后人类时代可能考虑的人类本身通过DNA剪辑的技术来完美人类自身身体这一点就是一个很好的证明。在这个例证的面前,类似进化论美学的有些观点就有待我们进一步更深入的思考,不论是回到人类史前生命发生的开初还是遥想几百年甚至上千年后的未来,我们的美学,感性学或审美学只能是以时空定位和良性循环为指向为首要参照的。不论是唯心倾向的我是谁、我从哪里来、我到哪里去,还是唯物倾向的世界观、价值观,人生观,它们都难以超越“时空定位”“良性循环”参照下整体性与简洁性矛盾统一的信息中介的三定六位一体的这一美本质定义的内涵和外延。

现在有一个流行的反碎片化的知识论,这一观点与文化、科学知识的知其然知其所以然的指向是统一的,知识焦虑是知识碎片化,知识过于炒作造成的,知识的系统化、整体化是科技,文化特别是教育界对未来知识适应社会发展大趋势的要求。只有真正的科学性地揭示了美本质,才能让我们从物理学所说的“唯象”层面上升到知其然知其所以然的理论阶段,才能让我们有定势和方向地走向审美的实践之路,才能让我们走向“下接地气,上不封顶”的美的事物之类的创造之路。深度思维的重视是社会进步和社会可持续发展的表现,如果柏拉图的“美本身”,老庄的“道”的概念是从远古哲学层面提出的宇宙本体论,如果牛顿的“万有引力”,达尔文的“生命的进化起源说”,奥巴林等人的“生命的化学起源说”,托马斯的“能量守恒”,普朗克的“量子理论”,爱因斯坦的“相对论”,斯雷的“生态平衡”是从自然科学的不同层面提出的宇宙观,那么华远科学性美学则从自然界人类社会发展和人性生态综合的美学层面揭示了真正科学性的千古美本质论,科学性美本质论能统摄现当代的哲学类美学,文艺类美学和科学科技设计类美学。这一界定为现当代美学从侧重哲学思辨走向侧重审美实践、美的创造,为美化人类生活打开了一扇大门。随着生成性的“无中生有”的chat GPT之类的AI信息智能时代的到来,人类社会的60%以上的人有可能“躺平”,当然不是消极的躺平,这样的“躺平”可能是“积极”的创造,“躺平”的人们有了真正属于自己的时间,从以前的过于“异化”中摆脱出来,我们可以从事自己最喜欢的工作或事业,这可能将是个科技文艺大发展、大复兴的时代,将是一个高层次、高质量的新的文艺复兴的时代,高质量的、美丽的愈加走向审美的时代、竞美的时代,以上的“躺平”既是“危”也可能是“机”,我们要化危为机,有理想才有希望。

下面就本书的核心观点分三十六个小点来初步阐释。具体内容请参看作者华远的微信公众号“科学性美学”,《美本质最终揭示》内容提示完整版相关内容。

1、关于客体与规律性。(略)

2、关于主体与引导性。(略)

3、科学性美学美本质论不等于蔡仪的典型论。(略)

4、脑机接口之类的科学技术给我们的美学带来了什么?(略)

5、从“难得糊涂”说到内容与形式谁决定谁的问题。(略)

6、科学性美学美论是真正科学性美学的基础和开始。(略)

7、关于美的源头。(略)

8、回答了弄清了自然美就弄清了美本质。(略)

9、关于“信息中介”及其他附加论证。(略)

10、关于美的事物、审美对象、美感信息中介这之类与意志的关系。(略)

11、关于真善美与假恶丑。(略)

12、善恶观之比较、信息中介与广义狭义艺术的必要性。(略)

13、从逻辑的“存在”与思维、物质的关系说到“存在”的科学性的理解和辨析。(略)

14、健康减肥的关键。(略)

15、关于自由的问题。(略)

16、关于阿多诺的否定辩证法的指向。(略)

17、女性的服饰之类是不是都在说“假话”?(略)

18、审美橄榄型示意图的问题。(略)

19、关于美的定量性。(略)

20、关于美的定性问题。(略)

21、关于当代美学“三大类”的统一。(略)

22、关于“思维”“直觉”与“人的本质”等等美学概念的混杂与不统一性的问题。(略)

23、关于时空定位与“一盘散沙”。(略)

24、“谁也不服谁”“谁也服不了谁?”(略)

25、“回光返照”的底层逻辑。(略)

26、关于怎样理解“无象(相)之美”。(略)

27、优秀艺术作品的九大特征。(略)

28、“光”的波粒二象性中的科学性美学。(略)

29、是商人无德还是法治不完善?(略)

30、关于美本质与文化的本质。(略)

31、人与动物的根本区别所在。(略)

32、“谁最得利?”(略)

33、关于美育。(略)

34、关于人文科研成果的评价。(略)

35、关于竞美的标准问题。(略)

作者为华远

写于2005年3月

修改于2024年1月