晚清时期,有一个叫陆士谔的名医,在当时社会动荡、人民生活困苦的环境下,大胆预言了中国百年后的样子,并写下一本小说。

然而,鲁迅在看完这本小说后,却非常生气,还说这根本就是“胡说八道”!

不过如今再来看,小说中所描述的一些事竟然都一一实现了。

那么,他都预言了什么?鲁迅又为何批评他?

本文陈述所有内容皆有可靠信息,来源赘述在文章结尾。.

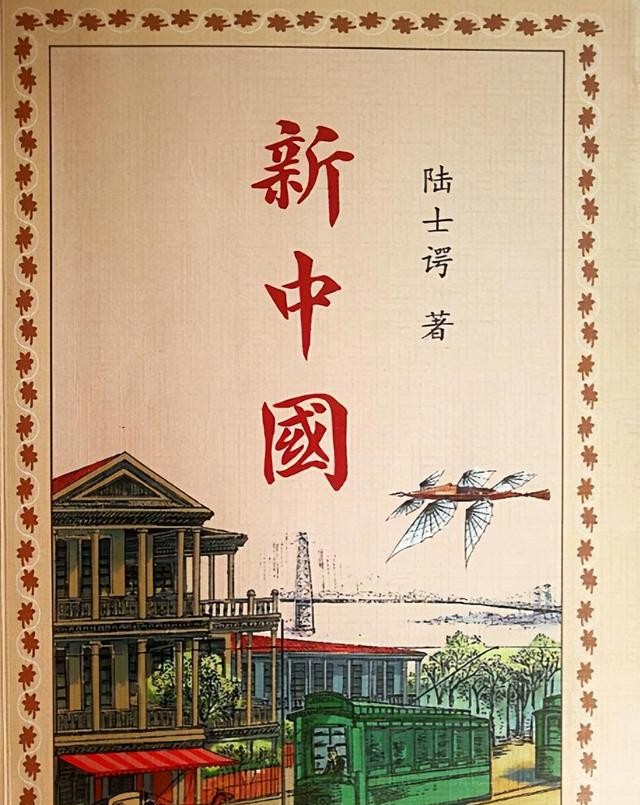

——·科幻小说《新中国》·——

1910年,在清政府的步步退让下,上海租界的外国人数量竟然已经达到了当时上海总人口的48%。

这些外国人,凭借着不平等条约赋予的特权,经常肆意地骑着白马,在上海的街头招摇过市,还随意打砸街边普通老百姓的摊位,而我们却只能忍气吞声,敢怒而不敢言。

当时有一位名叫陆士谔的名医,感到愤懑不已,他以文字为武器,挥笔写下了科幻小说《新中国》。

在这部小说中,陆士谔以第一视角,讲述了主人公穿越到几十年后的上海的所见所闻。

那时候的上海焕然一新,曾经耀武扬威的租界早已消失不见,中国人生活富足而安定,家家都过上了小康生活。

生病不再是令人恐惧的事情,完善的医疗体系让人人都看得起病,教育普及开来,孩子们都能走进校园,接受良好的教育。

漫步在上海的街道,可以看到出租车在马路上有序穿梭,司机们热情地招揽着乘客,抬头望去,空中自行车轻盈地飞行在空中,在地底下,还有电车24小时运行。

街边的商店里,摆满了各式各样的国货,从精致的丝绸、瓷器,到实用的生活用品,无一不展示着中国制造业的崛起,这些国货不仅在国内畅销,还远销海外,成为了中国走向世界的一张张亮丽名片。

更让人惊喜的是,许多金发碧眼、高鼻梁的外国人,背着行囊,怀揣着对中国文化的热爱,纷纷来到中国的高校。

在他们眼中,能来中国学习是一种无上的荣耀,汉字也在全球范围内广泛传播,成为了国际上最通用的文字之一。

耳边还不时传来人们自豪的交谈,原来中国拥有了外国人没有的空中飞艇,它们翱翔在蓝天之上,守卫着我们的领土安全。

而在海上,则有几十艘兵舰守卫,这样强大的国防力量,让任何国家都不敢再有侵犯中国的念头。

主人公还听说,万国博览会即将在上海盛大举行,这可是当时国际上最重要的交流活动,世界各国的目光都聚焦于此。

为了举办这场盛会,中国在黄浦江上建起了一座宏伟壮观的大铁桥,大铁桥横跨浦江两岸,展示着中国的实力与自信。

在当时那个积贫积弱的中国,这样的盛况无疑是想都不敢想的,那么,陆士谔究竟是如何写出这样一部小说的呢?这还要从他的个人经历说起。

——·爱写小说的名医·——

陆士谔在17岁时开始学医,凭借着极高的天赋和不懈的努力,短短几年时间,便在医学领域崭露头角,成为了当地小有名气的医生。

然而,陆士谔的志向远不止于此怀着对未知的憧憬和对自身价值的追求,他毅然决然地来到了上海这座繁华而又充满挑战的大都市。

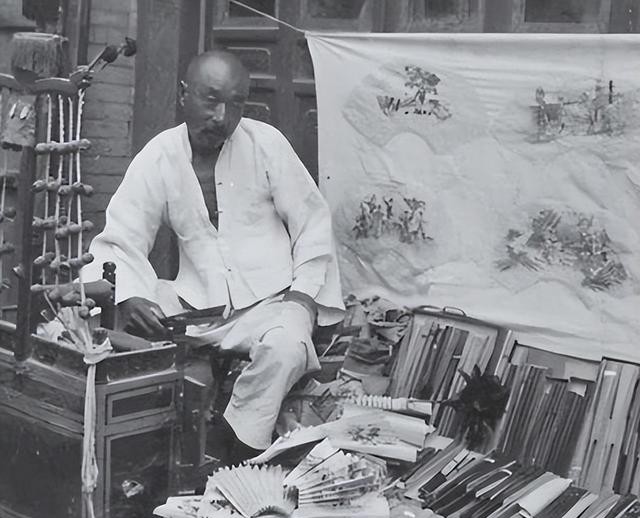

初到上海,陆士谔的生活并不轻松,由于手头积蓄有限,他连一间小小的店面都难以盘下,无奈之下,只能选择成为一名游医。

在这段游医的日子里,陆士谔看到了世间百态,他见过衣衫褴褛的穷人在病痛中挣扎,也见过达官贵人在奢华的府邸中,为了一点小病而大动干戈,这些形形色色的人和事,都成为了他笔下的素材。

每当夜幕降临,结束了一天的奔波后,陆士谔便会坐在昏暗的灯光下,将这些有趣的见闻记录下来,整理成一篇篇生动的文字。

他怀着试一试的心态,将这些作品拿去投稿,没想到竟受到了读者的喜爱,稿费也成为了他贴补家用的重要来源。

一次偶然的机会,陆士谔用独特的土方法治好了一位富商的病,这位富商在当地颇有影响力,他对陆士谔的医术感激不已,为了表达这份谢意,富商慷慨地为他买下了一个医馆。

不过,陆士谔并没有就此过上安逸的生活,他深知,医者应以患者为本,只有深入到百姓之中,才能真正了解他们的疾苦。

于是,他依然坚持外出看病,每一次出诊,对他来说都是一次宝贵的经历,他不仅能够在救治患者的过程中提升自己的医术,还能接触到更多的人和事,为自己的写作积累丰富的素材。

有一天,陆士谔在出诊完回家的路上,目睹了一件令他义愤填膺的事情:一个英国人坐了马夫拉的车,却蛮横地拒绝付钱,还大言不惭地声称这是马夫的荣幸。

陆士谔心中的怒火被瞬间点燃,回到家中,他郁闷不已,喝了不少酒,在半醉半醒之间,他做了一个梦。

当他酒醒之后,脑海中依然清晰地浮现着梦中的场景,于是,他迫不及待地拿起笔,将心中的所思所想都倾注在了纸上,《新中国》这部伟大的作品就此诞生。

——·文学巨匠的误判·——

《新中国》一经发表,就迅速成为了畅销书,人们被书中描绘的那个充满希望与繁荣的未来中国所吸引。

在街头巷尾,人们都在热烈地讨论着书中的内容,想象着有朝一日,中国真的能如书中所写那般强大、美好。

然而,就在这本书的热度持续攀升之时,鲁迅却毫不留情地批评《新中国》是“胡说八道”。

原来,当时正值各种革命思想激烈碰撞的时期,在鲁迅看来,陆士谔的《新中国》仅仅是一种空想乌托邦,虽然描绘了美好的未来,却没有指出实现这一理想的现实路径,无法为当时的社会变革提供实质性的助力。

而在那个急需行动和实践的时代,这样的幻想作品显得过于不切实际,甚至会消磨大家的斗志。

鲁迅的批评让《新中国》的热度急转直下,销量急剧下滑,很快便从畅销书的行列中消失,无人问津,陆士谔或许也未曾料到,自己醉后一梦的作品,会遭遇如此巨大的争议和挫折。

不过,时光荏苒,百年之后,当人们再次翻开《新中国》,却惊异地发现,书中描绘的许多场景竟然一一应验。

上海,这座承载着陆士谔梦想的城市,不仅成功举办了万国博览会,还拥有了现代化的交通设施,空中飞艇、地下电车不再是幻想,国货也在世界舞台上大放异彩。

中国的文化影响力与日俱增,汉字和中国文化吸引着世界各地的人们前来学习,这无疑是对他卓越想象力和前瞻性的最好证明。

此时,人们才深刻地认识到,陆士谔的《新中国》不仅仅是一部简单的幻想小说,更是一份对未来中国的美好期许和预言。

作品声明:内容存在艺术加工,故事情节

参考文献: