在门诊里,外科医生叶炜正翻看着一位36岁男性的肠镜报告,眉头微皱。坐在他对面的患者林凯,看起来很普通,戴着黑框眼镜、身材微胖,神情却有些不安。

“叶医生,我平时吃得不算太差吧?快餐是吃得多一点,但也没天天吃辣啊,这肠子咋就出毛病了?”面对这句略带惊讶和不解的提问,叶炜放下手中的报告,淡淡地说了句:“其实问题不在吃的上面,而是你‘天天在做’的那几件小事。”

林凯一愣。和他一样,很多人都以为肠癌是“吃出来的”。确实,饮食结构不合理会增加风险,但现在越来越多的研究发现,真正让肠道变得越来越脆弱的,是那些被忽视的日常习惯。

01 久坐不动,让肠子“动不了”

01 久坐不动,让肠子“动不了”在我们印象里,久坐只是会导致小肚子鼓起来、腰酸背痛,跟肠癌有什么关系?

可事实上,肠子不是一个安安静静“趴”在腹腔里的器官,它需要规律地“蠕动”来清理废物、维持生态平衡。

如果你像林凯一样,早上坐地铁、白天坐办公室、晚上坐沙发——一天超过10小时都保持“坐”的姿势,那肠道就像个瘫在沙发上的人,时间久了,不仅效率变低,还容易“出故障”。

一项连续10年的追踪调查发现:久坐超过6小时的人群,肠道息肉发生率比活动正常的人高出34%。

02 总是憋便,毒素“翻倍回流”

02 总是憋便,毒素“翻倍回流”说起来有点尴尬,但憋便这个事,真的是很多成年人的“习惯性忽视”。

“忙会儿再上厕所”、“环境不好憋一憋”成了默认操作。可你知道吗?粪便在肠道里多停留一小时,毒素的吸收量几乎是倍数增加。

肠子不像下水道,它没有排毒管线,它只能靠“蠕动+排出”这个组合拳。一旦你打断了这个节奏,它就只能“闭着眼扛”。

有研究指出:习惯性憋便者的直肠黏膜受刺激频率是正常排便人群的2.6倍。久而久之,黏膜被“泡软”了,炎症、息肉,甚至细胞异变的风险都随之上升。

03 情绪压抑,让肠道“丧失调节”

03 情绪压抑,让肠道“丧失调节”你有没有过:工作太累、心情低落、吃什么都没胃口,肚子还总是涨?

这是肠子在“情绪化”。

肠道和情绪的关系,比你想象中要紧密得多。科学家早就发现:肠道里分布着超过1亿个神经细胞,被称为“第二大脑”。

当你情绪长期压抑,焦虑、不快、低能量感持续存在时,交感神经就会处于一种“慢性高黏性运行”的状态,肠道黏膜血流减少,屏障功能降低。

一个实验观察显示:情绪压抑的人群,其肠道菌群多样性下降率超过常人40%。

肠子听不懂你在烦什么,但它知道你“很难受”,于是跟着你“消沉”。

04 频繁换任务,大脑累,肠也跟着乱我们的大脑和肠子,是一对“默契搭档”。

但现代生活节奏太快,我们的大脑几乎每天都在处理“十件事”:早上回消息、中午写文案、下午改PPT、晚上还要赶报告……注意力在各种任务之间不停切换。

医学上管这叫“认知任务切换负荷”,它不只是让你脑袋乱,更会连带干扰肠道的节律信号传输。

2023年《Gut-Brain Connection》的一项实验显示:频繁切换任务超过8小时/天的人,胃肠功能波动率增加23%,其中肠道“节律紊乱”发生概率提升17%。

肠道像一个跟不上节奏的舞者,一会儿收缩、一会儿停顿,时间长了,就容易出错。

05 刷短视频上瘾,大脑被“麻痹”,肠道接收失常

05 刷短视频上瘾,大脑被“麻痹”,肠道接收失常别以为“刷视频解压”对身体没影响,尤其是肠子。

你可能不知道,大脑在短时间内高频接受信息刺激时,会抑制一部分基础感知能力,包括对内脏的“监听”机制。

也就是说,你沉浸在高强度娱乐内容里时,肠子的“求救信号”你接收不到,大脑也可能下达错误指令。

比如,该排便的时候没信号,已经饱了还觉得“饿”……久而久之,肠子的工作节奏乱了,黏膜敏感度升高,容易出现反应过度、功能紊乱,甚至演变为结构性病变。

数据显示:每天刷短视频超过3小时的人,出现肠道功能紊乱症状(如腹胀、便秘、胃肠混乱)的比例高达38%。

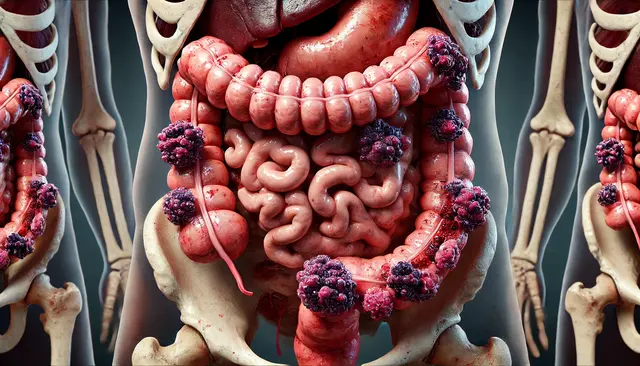

肠癌从来不是一天造成的,它是成百上千次“我没事”的积累结果。你吃得再干净,喝得再养生,如果天天久坐、憋便、情绪压抑、任务爆表、刷屏上瘾,肠子一样受不了。它不吼不闹,只是默默承受,直到某天你做了一次肠镜,才发现它已经“撑不住了”。

刷短视频上瘾[笑着哭]