星二代光环下的艺术人生

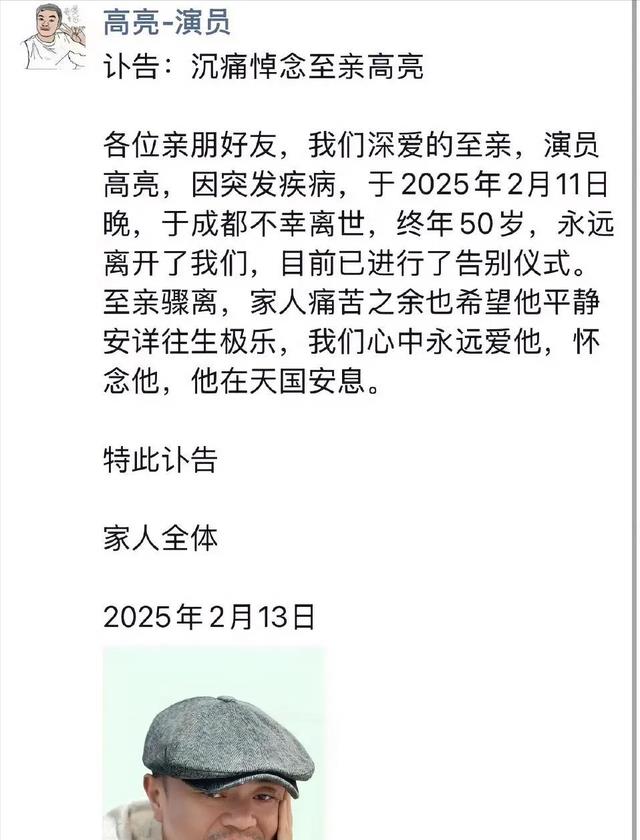

2024年元宵节的喜庆氛围尚未散去,演艺界却接连传来令人扼腕的噩耗。

在《驻站》剧组最后一次公开亮相时,高亮的身形已显单薄。

这个细节如今看来令人心酸——据中国演员协会2023年数据显示,演艺从业者因作息紊乱导致慢性病的比例高达67%,其中肝病发病率较普通人群高出40%。

高亮为角色减肥30斤的背后,折射出当代演员为艺术献身的职业困境。

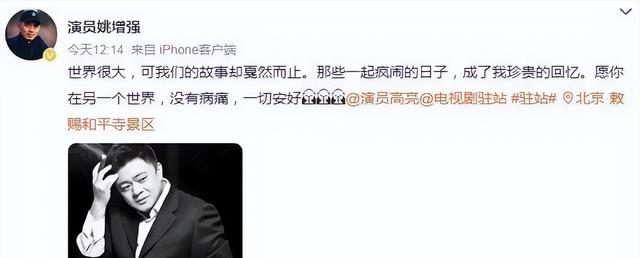

从《地下交通站》里憨厚的大厨到《中国地》中的热血汉子,高亮始终在探索表演的边界。

他的个人抖音账号最后一条视频里,还在与粉丝讨论角色塑造的细节。

这种对艺术的纯粹追求,在当下流量至上的娱乐环境中更显珍贵。

传统艺术的守望者

湘剧泰斗王永光的离世,恰似一曲传统文化的挽歌。

这位将毕生献给湘剧的艺术家,晚年却因情景喜剧《一家老小向前冲》意外走红。

这种戏剧性的人生轨迹,恰是传统艺术在当代转型的缩影。

这种创新思维,为传统艺术传承开辟了新路径。

在长沙太平街的湘剧博物馆里,王永光指导学员练功的全息影像仍在循环播放。

这种将传统程式与现代戏剧结合的探索,正在培养新一代戏曲人才。

声音里的时代记忆

播音界泰斗虹云的离世,带走了半个世纪的声音记忆。

从《话说长江》的磅礴解说,到《午间半小时》的温润播报,她的声音构筑了几代人的精神家园。

这种人文关怀,在算法推送盛行的媒体环境中愈发稀缺。

晚年的虹云致力于播音教育,她主编的《有声语言艺术》已成为行业教材。

这种将传统播音技巧与新媒体结合的探索,正在塑造新一代全媒体主持人。

结语:艺术长河中的生命浪花

三位艺术家的相继离世,恰似时代长河激起的浪花。

他们在不同领域留下的印记,构成了中国文化版图的重要坐标。

当我们为逝者扼腕时,更应思考如何让艺术精神永续传承。

这种科技与人文的结合,或许能让我们在元宇宙中重温经典。

但真正的传承,还需要每个观众对艺术的敬畏之心。

站在新旧交替的时代节点,我们既是见证者也是传承人。

那些定格在作品中的艺术灵魂,终将在新的载体中焕发生机。

这或许是对艺术生命最好的注解。