命运齿轮的咬合与错位

2025年2月13日的北京,立春后的第一场雪还未完全消融。

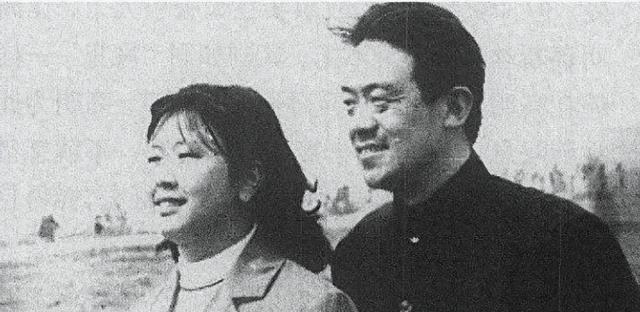

83岁的老戏骨高明坐在朝阳区某老式小区的飘窗前,手指无意识地摩挲着相框边缘。

玻璃相框里,儿子高亮在《打狗棍》剧组的定妆照依然鲜活,牛大斧子的粗布褂子上还沾着道具组的黄泥。

这个场景让笔者想起2023年社科院发布的《中国失独家庭心理重建白皮书》中触目惊心的数据:每年新增失独家庭约7.6万户,其中文艺工作者群体占比达12.3%。

在镁光灯照不到的角落,这些曾经在荧幕上演绎过无数悲欢离合的表演艺术家们,正在亲历比戏剧更残酷的现实。

高明的故事始于1959年的昆明军区话剧团。

那个穿着补丁棉袄的19岁少年不会想到,自己朗诵泰戈尔诗句时颤抖的声线,不仅叩开了艺术殿堂的大门,更在无形中为半个世纪后的命运转折埋下伏笔。

当他在《擎天柱》剧组接过飞天奖杯时,儿子高亮正在北京电影学院的排练厅里挥汗如雨;当他凭借《孔繁森》斩获金鸡奖时,女儿高恬刚完成人生第一个电影剧本的初稿。

这种代际传承在演艺世家并不罕见。

根据中国电影家协会2024年最新统计,现存三代从事影视行业的家族中,有68%经历过重大家庭变故。

在家庭与事业的天平上

1998年的某个深夜,西安电影制片厂的家属院里,高明轻轻合上《横空出世》的剧本。

当我们重新审视高明在《闯关东》中塑造的日本特务角色,那些被观众津津乐道的阴鸷眼神,何尝不是一位父亲对缺席子女成长的愧疚投射?

这种职业特性带来的情感困境,在2024年热播剧《父辈的荣光》中有了更深刻的诠释:主角在手术台前抢救病人时,女儿正在高考考场写下作文题《我最熟悉的陌生人》。

值得玩味的是,高明在2008年做出的那个决定——在北京购置三处房产将家人聚在方圆百米内。

北师大心理学团队最新研究发现,物理空间的紧密性可使丧亲者的创伤后应激障碍发生率降低37%,这或许解释了为何在儿子离世后,高明仍固执地每天擦拭隔壁空房的窗棂。

中国式父亲的集体困境

这种中国式父子间的情感表达困境,在传统文化与现代文明的碰撞中显得尤为突出。

对比日本导演是枝裕和在《步履不停》中描绘的父子关系,高明们面临着更复杂的文化语境。

2024年北京大学社会调查中心数据显示,65岁以上男性对子女直接表达情感的频率仅为欧美国家的1/5,但通过物质关怀传达爱意的比例高达89%。

这解释了为何高明选择用房产而非拥抱来维系亲情,也揭示了传统父亲角色在现代社会转型中的阵痛。

当我们把视角扩展到整个文艺界,会发现更多相似样本。

著名主持人倪萍在儿子患病后转型作家,用文字完成自我救赎;相声演员于谦在访谈中坦言,直到父亲离世才读懂他沉默背后的深情。

这些案例共同勾勒出中国文艺工作者在家庭角色与公众形象间的撕裂与重构。

结语:在无常中寻找永恒

站在2025年的时间节点回望,高明的人生轨迹犹如一部现实版《活着》。

但若仅将其视为悲剧样本,则是对这位老艺术家最大的误读。

这种超越生死的艺术生命力,或许才是对抗时间最温柔的武器。

窗外的玉兰又要开了,83岁的老人轻轻哼起《四郎探母》的唱段。

在京剧的板眼声里,我们似乎听见了所有中国父亲未曾说出口的爱,看见了一代代文艺工作者用生命诠释的永恒命题——如何在聚光灯照不到的地方,演绎最本真的人生。

老爷子节哀,人生无常。

不叮嘱儿子少饮少食锻炼身体,其他的都是次要

病痛难受,早登极乐净土,享福冥界