天气热了,又到蛇虫出没的季节。这段时间以来,虫咬伤、蜂蛰伤的病例在增加,提醒外出草地、爬山的同志们需注意。

“浙江宁波一家医院最近一个月,连续接诊了十几例被蜱虫咬伤的患者”,这新闻被多家卫生信息网站转发。蜱虫咬伤,严重者可致病。

蜱虫习性吸血,但最大的危害是其身上可能携带多种病毒及细菌,病菌入侵后可引起发烧高热、血管病变、心、肺、肾、脑等多系统损害。其中肾损害后造成肾衰竭死亡是常见死因之一。

还如,森林脑炎,1934年5~8月在前苏联东部的一些森林地带首先发现,蜱虫通过寄生于野鼠身上进行传染。患者发病特征是突发高热、脑膜刺激征(颈强直、zdKernig征、 Brudzinski征)、意识障碍和瘫痪。在我国发现该病是1942年。

蜱虫感染宿主的方式:

人类多由蜱叮咬后经皮肤、粘膜感染,特别汗臭和二氧化碳易招蜱兴奋。少数者饮用含病毒的羊奶经消化系统感染。

被咬后常见哪些部位:

颈部、耳后、腋窝、大腿内侧、阴部、腹股沟、乳房,肩胛部等皮肤较薄,不易被搔动的部位。

被咬伤后如何处理:

蜱虫不但会吸血,吸血后还会往皮肤下钻,强硬拔下,会使蜱虫口器里的倒刺留在体内导致感染;直接拍死在皮肤上,会刺激蜱虫释放更多病毒、病菌在皮肤上。

最好的处理方法就是将酒精擦在虫体上,杀死蜱虫后用工具(如镊子、钳子)将其从体表拔除。

预防:

跟其他虫咬伤一样,被咬后伤口可红肿,也可不明显。野外,应长衣长裤、扎紧裤管;回来后好好洗澡,并仔细检查身体。注意:被咬后发病的潜伏期一般10~15日,也可长达一个多月。

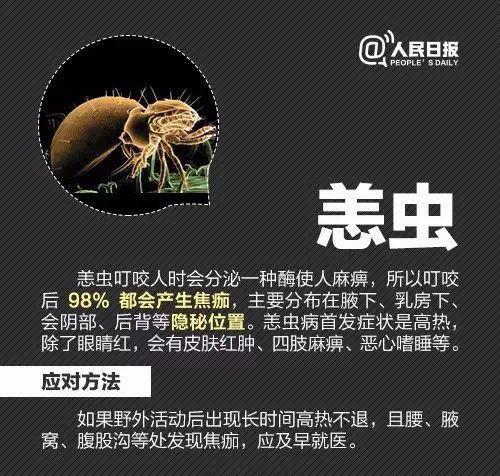

恙虫早在1600年前称为“沙虱热”,感染后临床特征:高热、毒血症、皮疹、焦痂、淋巴结肿大等。

发病时间特点:5月份开始出现,6~9月为高峰,其他时间段也有零星出现。

传染源:各种鼠类,鼠感染后成为无症状携带者,为主要传染源。

传播途径:

幼虫附着于鼠体上,在鼠体上吸取营养,跌落地上发育为成虫,人与田野或草地接触时,可因被叮咬而感染。人与人之间不传染。

被感染后如何发现:

恙螨是一种介于细菌和病毒之间的微生物,很小,被咬时难发现。

潜伏期5~20日,发病时突然体温迅速升高,达39~40摄氏度以上,伴寒战、剧烈头痛、四肢酸痛、颜面潮红等,个别有眶后痛及眼球转动痛。

如因耽误而不能及时处理,有基础病史者死亡多发生在第2或第3周,死因常见为肺炎、心力衰竭、感染性休克、弥散性血管内凝血等。

焦痂

焦痂是本病的特征之一,不明原因发热怀疑恙虫病,寻找焦痂是必需检查,检查部位首选人体潮湿、气味较浓部位:腋窝、腹股沟、会阴、外生殖器、肛门(肛门内)等,其他地方也会有出现。

淋巴结肿大:发生于焦痂附近。当看到焦痂,摸附近淋巴结肿大能进一步肯定恙虫病可能。

找不到焦痂,出现不明原因发热,并有类似症状,也应考虑本病可能,进行相关实验室检查。