全文共1608字,阅读时间约3分钟

由唐朝开始的,隋代科举制的建立,不但使士族子弟能够参与,而且民间也有很大的提高,隋文帝建立九品中正。

也就是按照规定,由专门的官员对民间人才进行筛选,分九级任用,但到了魏晋,士族的实力太强,导致了“上无寒门,下无世家”,对朝廷招揽人才不利。

另一方面,士族在朝堂上的权力太大,隋文帝采取了以科举为基础的科举制度,对科举制度进行了改革。到了宋代,科举制度已经发展到了成熟期,可以说是一种选拔人才的考核。

隋炀帝时期,正式设置了进士科,考察考生对时政的见解,选拔人才。宋代科举制度发展至宋代,由于“重文轻武”,科举制度得以进一步完善。

大批杰出的士大夫纷纷进入朝廷,士大夫风气空前高涨,对当时的社会文化发展起到了巨大的推动作用。

宋代科举制度赋予了庶民与士族一样的科举入仕资格,而“榜下捉婿”又是如何形成的?

一、“由生到死”的科举取士在西周之前,国家实行“世卿世禄”,世袭制。这些制度的实质,都是为了让官员们有机会进入朝做官,但真正有能力的官员却是寥寥无几,导致朝堂上的人才匮乏,没有一个能为国家出谋划策的人才。

隋文帝时期,推行科举制,让百姓以科考入朝为官,为朝廷招揽了大批能人,使许多有才华的人才得以保存,并推动了当时的文化发展。

这就改变了“上不穷,下不出贵族”的局面。唐代,科举制度得到了进一步的发展,唐太宗十分注重人才的培养与选拔,而科举考试的形式也是从武则天开始的。

尽管它在唐朝并未长期传播,但它却奠定了宋代科举考试的基本条件。赵匡胤结束了大唐末年的战争,人民生活困苦,建国后,他吸取前车之鉴,推行以文治武的方针。

1、增加录取人数

宋朝的科举制度,放宽了招生的范围,扩大了招生的规模,增加了招生的数量,减少了人才的流失,让有才华的人有了一个展示自己的舞台,把更多的才子带到了朝廷,让文化得以传播。

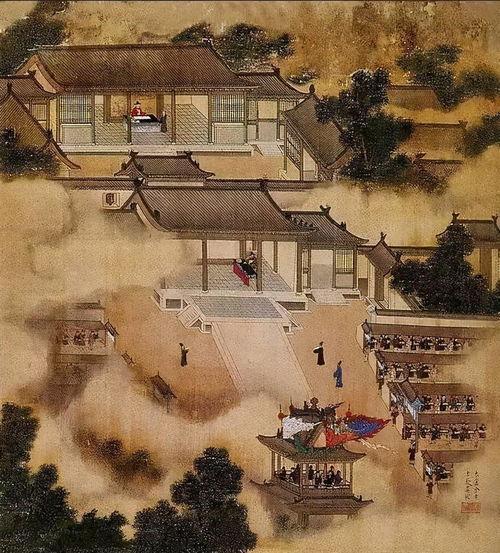

宋太祖为了选拔人才,开始进行殿试,从那以后,殿试便成了最重要的一项,每一名通过的人,都是皇帝的学生,都会被选入朝堂。

同时也要对贫寒家庭成员给予公平的待遇,给予他们参加考试的机会,使他们不至于被排斥在外。所以,宋朝的许多才子都是出身贫寒的。

宋代皇帝选拔了大量有才能的人才为官,促进了社会的发展,提高了士子的社会地位。

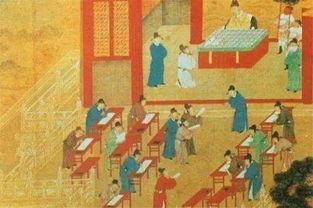

2、完善考试体系,加强考试管理

宋代,随着科举制度的发展,各种作弊的方式层出不穷,宋代为了避免作弊,发明了很多办法。运用上述三种办法,对考场进行严格的监督,有效地减少了作弊的可能性,营造了一个良好的考试气氛,为考生的选拔创造了有利的条件。

首先是考前的防备,也就是“锁院”,在考前,将主考官锁在贡院,待考完后再放出来,以防止有权势的官员向主考官行贿。

其次是在评卷时的防范,也就是“糊名”,将考生的资料封在卷头,以避免受贿者被收买。为了避免在考试中弄虚作假,也就是“誊录”。

三、科举考试

宋代招考的人越来越多,四面八方的人都会蜂拥而至,到了京城,很多人不但可以立下功劳,还可以得到朝中贵人的赏识,做个上门女婿。

每一次考试,那些表现突出的学生都会被士大夫们抢着要,例如,晏殊是宋代的一位著名的读书人,而他的女婿则是一名进士。有些穷学生,甚至连自己的经济都没有。

所以嫁给有钱人家的千金是个不错的主意。因为做了一个有钱的商人的女婿,所以他的经济根基得到了改善,而商人的千金也变成了官家。

同时,商人的社会地位也得到了极大的提升,所以,在那个时代,有才能的人才和商人结亲,是一种双赢的选择。

在宋代,科举制度历经数年的变革,达到了鼎盛时期,科举考试也成了当时选拔人才的主要手段。科举为普通百姓和商人提供了进入皇宫的机会,同时,科举考试也让有才能的人和商人互相受益。

宋代的科举制度的健全,为宋代带来了大批的优秀人才,同时也促进了文化的发展,使宋代无论在经济上、文化上都处于领先地位。科举也对当今社会产生了一定的冲击,而在当今社会,读书仍是一种改变贫困的主要方式。

参考文献:《宋史》