作者:陈章全 吴勇 陈世雄等

摘要:[目的]通过分析德国Gut Derenburg农场推进精准农业的做法和思路, 以期对我国发展精准农业提供借鉴。[方法]采用实证研究法, 介绍德国百年农场Gut Derenburg发展精准农业的基本情况, 剖析其在改良土壤、底施磷钾肥和有机肥、变量追施氮肥和生长调节剂、农机作业等方面实施精准管理的应用实例, 并总结其成功经验。[结果]Gut Derenburg农场的主要做法: (1) 通过建立详实的土壤空间数据库和属性数据库, 来实现对基肥施用 (磷钾肥、有机肥) 和土壤改良 (应用堆肥和石灰调控土壤p H) 的分区精准管理; (2) 通过近红外光谱实时测定叶片营养状况、群体长势等实现中后期氮肥的变量精准施用和作物生长调节控制; (3) 基于车载Telematics系统实现多农机同时高效作业的精准管理。[结论]Gut Derenburg农场对当前中国发展精准农业的启示: (1) 以提高经济效益为前提; (2) 以专业化服务为依托; (3) 以提高资源利用效率为核心; (4) 以规模经营为基础; (5) 以提升劳动力素质为支撑。

0 引言德国精准农业发展在推动德国农业的现代化进程中发挥了重要作用。笔者于2016年11月到德国萨克森-安哈尔特州哈尔兹县的Gut Derenburg农场, 学习该农场发展精准农业的做法和经验, 详细了解了农场发展精准农业过程及主要内容、取得的进展和成效, 并实地参观了农场相关机械设施、采样检测设备、储粮仓库和田间作业现场等。Gut Derenburg农场从解决自身实际问题出发, 循序渐进推进精准农业的做法和思路对我国有很好的借鉴意义。

1 农场精准农业发展历程1.1 农场的基本情况Gut Derenburg农场是由Münchhoff家族经营超过190年的家庭农场, 位于萨克森-安哈尔特州中部肥沃的马格德堡平原。农场总经营面积1 068hm2, 其中耕地972hm2, 耕地地块平均面积32hm2。近10年平均降雨量575mm, 年平均气温9.1℃。种植制度为一年一熟的雨养农业。2016年主要种植475hm2冬小麦, 295hm2冬油菜, 其他还有冬大麦、豌豆和青皮苹果。

经营这样规模的农场, 雇员却很少。除了农场主, 主要有1个秘书, 4个外贸员工, 2个收获帮工 (7月15日至9月30日) , 以及耕地、施肥、播种、追肥等作业时若干临时雇工, 平均100hm2只需要0.48个劳动力, 换算成长期雇员整个农场的经营、管理、销售等只有约20人。如此高的劳动生产率, 得益于大型机械的应用。农场拥有4台带有GPS自动导航系统的拖拉机, 总动力达到1 009马力;一台145马力伸缩臂式装卸车, 卷扬高度9 m, 最大卷扬重量4.5 t;2台Lexion770联合收割机, 10.50 m切割宽度, 带有产量制图系统和GPS导航;2台HAWE 28m3转运拖车、1台Horsch UW160转运拖车;1个36m喷幅的拖挂喷洒器, 桶容量6 000L, 其前端配备近红外光谱仪;1台36m宽幅的Rauch AGT撒肥机, 其前端配备近红外光谱叶片氮测定仪 (N-Sensor) ;1台4.8m松土机;1台4m宽条播机。

1.2 发展精准农业的动因2000年前后农场采用了带有产量制图系统的收割机, 实时记录产量数据并形成产量空间分布图, 发现不同地块间产量差异很大, 同样的耕作管理, 产量差异达到25%~30%。分析原因:一是不同地块土壤肥力存在很大差异, 却采取了相同的养分管理措施, 没有根据土壤肥力差异区别施肥导致产量损失严重。二是作物生长发育存在个体差异, 苗情长势有壮弱之分, 生育进程有快慢之别, 没有针对不同苗情采取相应的调节措施。收获时弱苗产量低, 生育进程慢的地块小麦尚未成熟, 灌浆不饱满。除了减产, 还存在施肥效率不高、贪青晚熟难以收割脱粒、小麦蛋白质含量波动大等问题。

为解决以上问题, 农场主决定对整个农场在科学分区的基础上进行精准管理。一是在充分了解农场土壤性质空间变异的基础上进行科学分区, 针对土壤肥力差异进行区别施肥和有针对性的土壤改良措施。二是在作物不同的生育阶段针对不同的苗情有区别的追施氮肥及生长调节剂, 使其生长发育成熟尽量一致。

除了产量差异, 农场机械多作业效率不高的问题也亟待解决。小麦收割、脱粒和转运等作业, 往往需要收割机、转运拖车、汽车列车、卡车等10多台不同机械同时作业。要高效管理这些机械, 将会面临很多问题, 如:每台机械什么时候需要补充柴油?如何合理分配油罐车?收割机往转运拖车卸料的合理地点?卸料需要多长时间?如何确定转运拖车向汽车列车/卡车卸粮的合理地点?如何减少机械的无效运行?等等, 需要实时了解每台机械的位置和状态, 对机械作业做出合理的安排, 实现机械作业的精准高效管理。

1.3 精准农业发展现状Gut Derenburg农场从2002年开始逐步实施不同的精准农业应用项目, 当年实施精准追肥氮肥, 2003年实施精准施用基肥 (有机肥、磷钾肥) , 2004年实施精准施用生长调节剂, 此后陆续实现精准的土壤改良 (调整土壤p H值) 、农机精准作业等, 以及现在正在研究的精准播种。实践证明, 精准农业的发展大幅提升农场管理水平, 在节约投入成本、增加作物产量、改良酸性土壤、提高农机作业效率等方面都取得了非常明显的成效。

2 精准农业的主要做法Gut Derenburg农场实施精准农业主要做了3个方面工作:一是通过建立详实的土壤空间数据库和属性数据库, 来实现对基肥施用 (磷钾肥、有机肥) 和土壤改良 (应用堆肥和石灰调控土壤p H) 的分区精准管理;二是通过近红外光谱实时测定叶片营养状况、群体长势等实现中后期氮肥的变量精准施用和作物生长调节控制;三是基于车载Telematics系统实现多农机同时高效作业的精准管理。

2.1 基于土壤数据库的分区精准管理2.1.1 建立土壤数据库为实现精准的分区管理, 首先要详细了解农场土壤性质的空间变异, 建立包含农场空间位置、地块分布、形状、高程等信息的空间数据库, 以及土壤各种物理、化学、生物等信息的属性数据库。空间数据来源于卫星图、鸟瞰图、地形图、地质图、土壤等级图等, 可以通过购买、网络共享等途径获取。土壤属性数据需要进行实地取样测试, 通过以20m等距进行网格状土壤取样, 进行理化性状分析, 包括土壤类型、土壤质地、p H值、土壤电导率、土壤含水量、田间持水量、阳离子交换量、氮磷钾及中微量养分元素含量等。

土壤属性数据中, 土壤电导率、土壤含水量是通过汽车牵引土壤扫描仪在田间行走的同时连续测定, 在1.5m的土壤深度内分5层测量, 可得到不同层次的电导率和土壤含水量。其他土壤属性如土壤质地、田间持水量、养分数据等通过田间取样到实验室测定。

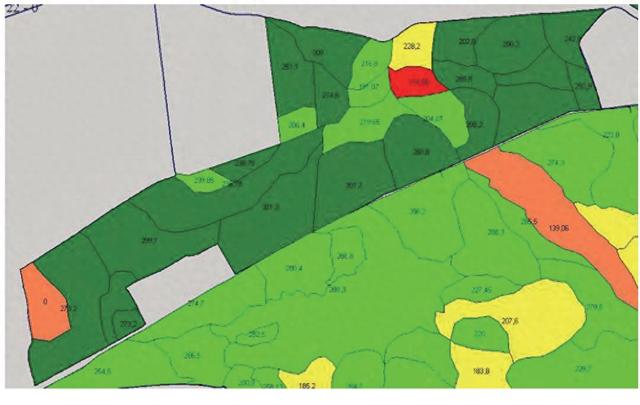

将空间数据和土壤属性数据叠加, 即可得到土壤类型图、土壤质地图、可用田间持水量图、土壤p H值图、土壤电导率图、土壤各种养分含量图等。再根据各土壤属性值进行空间分区, 针对不同的分区可采取有针对性的措施。如图1为可用田间持水量分区图, 每一个图斑 (地块) 都标注了不同的颜色和数字, 表示该地块土壤接纳、存储天然降水并提供作物利用的能力。数字越高、颜色越绿表示该能力越强, 不易受干旱影响。红色地块114.56, 表示在575mm的年降水中, 只有114.56mm的水量能被土壤存储用于作物生长, 表示该地块抵御干旱的能力非常弱。

图1 可用田间持水量分区 (mm) 图2 土壤p H值分区

图2 土壤p H值分区 2.1.2 分区精准实施酸性土壤改良

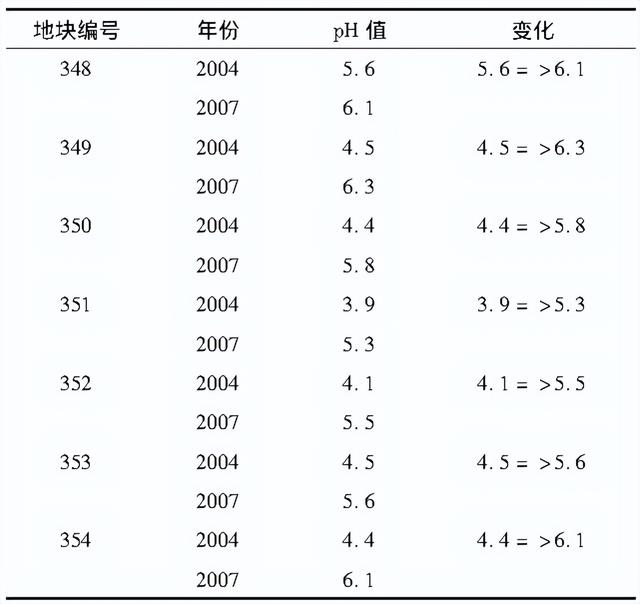

2.1.2 分区精准实施酸性土壤改良农场根据土壤p H值分区图 (图2) 对酸性土壤进行了改良。在p H值小于6.1的区施用堆肥, 增加土壤缓冲能力。在p H值小于4.2的区每公顷每次施用4t石灰, p H值在4.3~5.6的区每公顷每次施用3t石灰, 分别于2004年秋季和2006年春季施用2次。p H值高于5.6的区不施用石灰。2007年再次测定, 结果所有酸性地块p H值均明显上升, 增幅为0.5~1.7, 土壤酸性得到明显好转, 如表1。

2.1.3 分区精准施用磷钾肥根据土壤有效磷 (图3) 和速效钾含量分区图 (图4) , 有针对性地对每一个分区进行区别施肥。每公顷节约17~35kg过磷酸钙 (45%P2O5) , 节约11~39kg钾肥 (40%K2O) 。每公顷节约购肥费用29.5欧元, 其中:磷肥节约19欧元, 钾肥节约10.5欧元。由于累积相关数据和制作相关软件、改造施肥机械等, 每公顷施肥作业成本增加1.95欧元。最后每公顷每年节约成本27.55欧元。920hm2耕作面积每年节约2.53万欧元, 从2002年开始实施该项目, 15年在分区精准施用磷钾肥上共节约超过30万欧元成本。

表1 酸性土壤精准改良后土壤p H值变化情况 2.2 基于近红外光谱快速测定的精准应用2.2.1 基于近红外光谱叶片氮素快速测定的氮肥精准施用

2.2 基于近红外光谱快速测定的精准应用2.2.1 基于近红外光谱叶片氮素快速测定的氮肥精准施用该应用是在施肥机械的前部上方安装氮素测定仪 (N-Sensor, 图5) , 实时扫描作物叶片, 通过近红外光谱法快速测定叶片营养状况 (图6) , 根据测定结果有针对性地实时追施不同用量的氮肥 (图7~9) 。图6中颜色深的地块代表营养状况好群体旺, 要少施氮肥, 相应在图7中表现为蓝色, 氮肥使用量20~24kg/hm2。反之则如果颜色浅 (浅绿或浅黄) 代表营养状况不佳群体不好, 需要增施氮肥, 在图7中表现为黄色或红色, 氮肥施用量达到30~43kg/hm2。该方法有3个特点:一是实现连续变量精准施肥, 根据叶片营养状况实时改变施肥量, 真正实现了精准施肥。二是反应快速, 即测即施。三是施肥量的多少依据作物的营养状况决定, 针对作物而非土壤, 对作物调控作用更加直接。

图3 土壤有效磷含量分区 图4 土壤速效钾含量分区

图4 土壤速效钾含量分区 图5 安装在施肥机械上前方的近红外光谱氮素测定仪N-Sensor (左) 和氮肥施用量实时推荐 (右)

图5 安装在施肥机械上前方的近红外光谱氮素测定仪N-Sensor (左) 和氮肥施用量实时推荐 (右)

通过有针对性地精准施用氮肥, 不但氮肥成本最小化, 而且小麦群体更均匀, 成熟度更加一致利于机械收割脱粒, 小麦蛋白质含量的波动幅度更小。实施结果:平均每公顷节约尿素13.04kg, 900hm2小麦每年节约11.74t尿素, 每t尿素320欧元, 每年节约3 755欧元。

脱粒时作物群体更均匀, 平均每667m2产量增加10%, 900hm2面积相当于增加90hm2的产量, 每公顷产8t小麦, 增产720t, 每吨小麦约150欧元, 增收10.8万欧元。

图6 氮测定仪 (N-sensor) 测定的作物叶片营养状况分布, 冬小麦, 2008-04-22

注:颜色越深代表营养状况好群体旺

图7 基于叶片氮营养测定的氮肥精准变量施用, 2 0 0 8-04-22

注:颜色越蓝代表施肥量越少

2.2.2 基于近红外光谱作物快速测定的生长调节剂精准施用生长调节剂精准施用的原理和做法与氮肥一致, 根据喷洒机前部上方的近红外测定仪, 实地实时扫描作物群体, 通过近红外光谱法快速测定作物群体大小和长势情况, 根据测定结果即时追施不同用量生长调节剂。生长调节剂精准施用场景见图10。

据农场主介绍, 2004年开始应用该项技术, 当年种植冬小麦650hm2。之前没有应用该项技术, 大约有10%的小麦会因为长势不一致、成熟期延后等因素减产25%。2004年应用该项技术减少小麦损失130t, 减少损失1.95万欧元, 平均每公顷减损30欧元。

图8 配备近红外氮素测定仪的撒肥机

(精准变量施用颗粒尿素)

图9 配备近红外氮素测定仪的施肥机

(精准变量喷施尿素硝铵溶液)

图10配备近红外光谱快速测定仪的喷洒机正在精准施用生长调节剂

图1 1 收割机停车及转运拖车卸粮的合理安排 图1 2 收割机运行时间分析

图1 2 收割机运行时间分析 2.3 基于车载Telematics系统的农机作业精准管理

2.3 基于车载Telematics系统的农机作业精准管理多种类型多台农机同时作业, 仅靠人工很难实现高效精准管理。农场所有的农机都通过车载Telematics系统进行管理。Telematics系统通过内置在农机上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航系统以及互联网来提供服务。简单地说就是通过无线网络将配备电脑、卫星导航、无线通信等设备的农机接入互联网, 提供信息和管理服务。

运用车载Telematics系统, 通过车载计算机实时记录农机状态, 如位置、速度、工作状态、能耗、油箱油量、收割机储粮仓状态等, 通过无线连接互联网查看农场地图、道路位置、行驶路线、其他农机位置等, 能实时了解每台农机的位置和状态, 对农机作业做出合理规划安排, 实现农机作业的动态、协同和高效精准管理。

以2016年8月9日Stadtfeld地块小麦收获转运为例。地块面积85hm2, 2台Lexion 600收割机、2台HAWE 28m3转运拖车、1台Horsch UW160转运拖车, 2辆汽车列车, 4辆卡车, 共11台农机同时作业。通过Telematics系统, 实时监控每台机械油箱油量, 合理安排油罐车在合理的位置补充柴油;实时监测收割机储粮仓状态, 及时安排转运拖车在合理的地点卸粮 (图11) , 并预料卸粮的时间;根据转运拖车和卡车的相对位置, 合理安排拖车向卡车卸粮的合理地点。通过以上措施减少农机的空驶、绕路、怠车、等待等消耗, 提高农机作业效率, 并能对农机实际作业效率进行客观记录和分析 (图12) 。

3 发展精准农业的经验与启示精准农业是农业科技精准应用的前沿, 是多学科协同作用、科技含量较高、综合性较强的现代农业生产管理技术。其应用实践, 将充分挖掘农田生产潜力、合理利用水肥资源、减少环境污染, 推进农业现代化, 实现资源、经济、生态的可持续利用和发展。当前中国农业正面临转型升级的关键时刻, 通过发展精准农业, 全面提升劳动生产率、土地产出率、水土肥药资源利用率, 是转变农业发展方式、推进绿色发展的关键举措。从德国农场推进精准农业看, 要确保其生命力, 须注重解决好以下问题。

3.1 以提高经济效益为前提Gut Derenburg农场实施的每一项精准管理措施都是以能提高经济效益为前提。节约投入成本、增加作物产量、提高农机运行效率, 这些都体现在节约成本和增加收益上。分区施用堆肥和石灰以调整土壤p H值等措施改良土壤, 最终也体现在产量水平的提高上来。当前, 我国很多地方也在探索发展精准农业, 但个别地方把精准农业当形象工程, 看上去高大上, 却不能真正发挥作用解决实际问题, 不能帮老百姓增加收入。唯有钱可赚, 有利可图, 老百姓才有动力有意愿投入精准农业, 才能充分发挥农民的主观能动性。

3.2 以专业化服务为依托Gut Derenburg农场发展精准农业, 其技术、设备、软件等服务支持, 都是通过市场化的手段, 依托相关专业公司完成, 涉及咨询服务公司、农业技术公司、肥料公司、农机公司、软件公司、计算机公司等。单纯依靠农场主自己是无法发展精准农业的。当前中国农村涌现出来的家庭农场、专业合作社、种养大户等是从以前的小农生产中脱胎而来, 对发展精准农业所需要的思维方式、知识结构、管理能力等准备不足, 更加需要专业公司的服务和支持。近年来随着现代传感、通信、物联网等技术的逐渐成熟, 在农业领域的应用逐渐增多, 相关企业在技术、人才、经验等方面有了积累, 为发展精准农业提供了有利条件。

3.3 以提高资源利用效率为核心德国农场的人工劳动效率非常高, 100hm2只需要0.48个劳动力。相对的, 土地、肥料、燃油等资源产出效率还有很大的提升空间。分区精准施用磷钾肥、变量精准喷施氮肥和生长调节剂、分区土壤改良等措施能减少投入品施用, 增加作物产量, 最终提高土地及肥料等投入品的产出效率。农机车载Telematics系统管理也是为了减少农机的空驶、绕路、怠车等消耗, 提高农机燃油效率、农机工作效率。当前我国农业的劳动生产率、土地产出率、水肥油等投入品利用效率都很低, 亩均农机动力、亩均水肥药等投入品施用量都高于世界平均水平, 与德国差距更大, 更加需要以发展精准农业为突破口, 推进农业资源的高效利用, 推进绿色生产和农业可持续发展。

3.4 以规模经营为基础Gut Derenburg农场经营面积1 068hm2, 其中耕地972hm2。德国农场平均规模是58.6hm2, 适度的经营规模为发展精准农业提供了有利条件。随着我国农村承担土地“三权分置”改革推进, 以及国家对家庭农场、种养大户、专业合作社等新型经营主体的支持, 农村土地经营权集中和规模经营的趋势将会越来越明显。因此, 加快推进农村土地确权工作, 鼓励和引导承包土地的“三权分立”, 支持面向市场、规模经营的农业生产主体, 将为我国精准农业发展创造历史条件。

3.5 以提升劳动力素质为支撑Gut Derenburg农场主人Christian Münchhoff先生是农业大学本科毕业, 与相关研究机构、农业公司保持长期的合作研究, 具有较高的专业能力和管理水平, 这是保障精准农业项目顺利实施的有利条件之一。当前中国农村仍然是小农生产为主, 农业劳动者整体的生产经验、业务能力不能适应发展精准农业的需要。当前农村新型经营主体具有主动采用新技术新方法的开放意识和相对较高的业务能力, 因此, 应以新型经营主体为主要对象开展相关培训, 为发展精准农业提供人才支持。

参考文献:略

作者:陈章全 吴勇 陈世雄等

作者简介:陈章全 (1962—) , 男, 四川眉山人, 本科、副研究员。研究方向:农业遥感应用。吴勇 (1978—) , 男, 四川达州人, 高级农艺师。研究方向:节水农业、旱作农业、水肥一体化等。

来源:《中国农业资源与区划》期刊