“二月清明满地青,三月清明草不生”,这句流传已久的农村俗语,承载着人们对清明节与季节变迁之间微妙关系的观察与理解。在中国传统农历中,清明节不仅是缅怀先人、扫墓祭祖的重要节日,更是一个标志着春天到来、万物复苏的时令节点。那么,今年的清明节究竟在几月?这句俗语又蕴含着怎样的道理呢?

首先,我们需要明确的是,清明节的日期在公历上大致固定在每年的4月4日至6日之间,这是由太阳运行规律所决定的。然而,在农历中,由于闰月和平年的存在,清明节的日期则会相应地在二月或三月之间浮动。这种浮动不仅影响着人们的日常安排,更在民间形成了丰富的节气文化和习俗。

今年的清明节,依据精密的公历推算,悄然降临于2025年的4月4日,这一天奇妙地与农历的三月初七重合,仿佛是天地间一次不经意的默契邂逅。在民间智慧的结晶中,流传着这样一句俗语:“二月清明满地青,三月清明草不生”,它以一种朴素而富有韵律的方式,勾勒出清明时节与大自然生态变化的微妙关联。按照这古老的说法,若清明落在二月,则大地回暖,万物复苏,绿意盎然;而一旦步入三月,似乎春意便略显羞涩,草木生长的步伐也似乎放慢了脚步,呈现出一种“草不生”的静谧景象。

然而,自然界的奥秘远非一句俗语所能全然涵盖。今年的清明,虽恰逢农历三月,却并未全然遵循那句俗语的预言。或许是由于气候的异常波动,亦或是地球母亲独有的韵律调整,春意非但没有沉寂,反而在这一特殊的日子里,以一种更为坚韧而温柔的方式绽放。山间田野,依然可见嫩绿的小草顽强地探出头来,仿佛在与时间抗争,证明着生命的顽强与不屈。

要深刻理解这句蕴含丰富文化底蕴的俗语,我们的思绪需穿越时空,回溯至其诞生的摇篮——中国传统农耕社会的深厚土壤之中。清明节,这一承载着慎终追远情感的传统节日,在广大乡村不仅仅是后辈缅怀先祖、寄托哀思的神圣时刻,它还如同一座桥梁,连接着人与自然界的微妙和谐,成为了农民们洞悉天地韵律、精心布局全年农事活动的关键节点。

特别是在农历二月与三月之交,大地回暖,万物复苏,春日的暖阳温柔地唤醒了沉睡一冬的土地,正是春耕备耕不可或缺的黄金时期。俗语中的“满地青”,宛如一幅生机盎然的画卷,细腻勾勒出春雨滋润下,田野间绿草如茵、作物幼苗破土而出的勃勃生机,预示着丰收的希望正悄然萌芽。而“草不生”,则以一种对比鲜明的笔触,警示着若遇干旱少雨之年,土地贫瘠,连生命力顽强的野草都难以存活,暗示着农作物生长环境的严峻挑战,以及农民对于适时雨水降临的深切期盼。

这两句看似简单的描述,实则蕴含了古人对自然规律的深刻洞察与敬畏之情,它们不仅是对气候与物候变化的生动写照,更是农耕智慧与自然哲学巧妙融合的结晶,引导着一代又一代的农人遵循天时,勤勉耕耘,共同编织着一幅幅春华秋实的田园诗篇。

当清明节出现在农历二月时,意味着春天已经提前到来,气温回升,草木萌动,大地呈现出一派生机勃勃的景象。此时,农民们可以开始着手春耕,播种希望,期待着丰收的到来。因此,“二月清明满地青”不仅描绘了春天的美景,更寄托了人们对未来生活的美好愿景。

然而,当清明节出现在农历三月时,情况则有所不同。虽然此时仍然是春天,但由于气候的复杂性,有时会出现气温回升缓慢、倒春寒等现象。这些不利的气候条件会影响草木的生长速度,使得大地看起来不如二月时那样郁郁葱葱。因此,“三月清明草不生”并非指草木完全不生长,而是指生长速度相对较慢,大地还未完全披上绿装。

三、有科学道理吗?

那么,这句俗语是否有道理呢?从某种程度上来说,它确实反映了人们对气候和物候变化的敏锐观察和经验总结。在农耕社会,农民们需要依靠这些经验来判断农时、安排农事,以确保粮食的丰收。然而,在现代社会,随着科技的发展和气象预报的精确化,人们对气候和物候变化的认知已经大大提高。因此,这句俗语虽然仍然具有一定的参考价值,但已经不再是农民们安排农事的唯一依据。

此外,值得注意的是,清明节作为一个重要的传统节日,其文化内涵已经远远超出了农事活动的范畴。它不仅是祭祖扫墓的日子,更是人们寄托哀思、缅怀先人的重要时刻。在这个特殊的日子里,人们会通过各种方式来表达对逝去亲人的怀念和敬意。这些方式包括但不限于扫墓、献花、祭拜、祈福等。同时,清明节还是一个踏青赏春的好时节。人们会利用这个假期走出家门,到郊外或公园中欣赏春天的美景,感受大自然的魅力。

今年的清明节,尽管恰逢农历三月,一个传统中春意渐浓却尚未完全绽放的时节,但这丝毫不减我们对春天美好的热切向往与深切体会。恰恰相反,随着和煦阳光的温柔照耀,气温悄然回升,仿佛大自然的脉搏也随之加速跳动,草木在这温暖的怀抱中欣然萌动,以一种不可抗拒的力量,为广袤大地披上了一层愈发鲜亮的绿装。

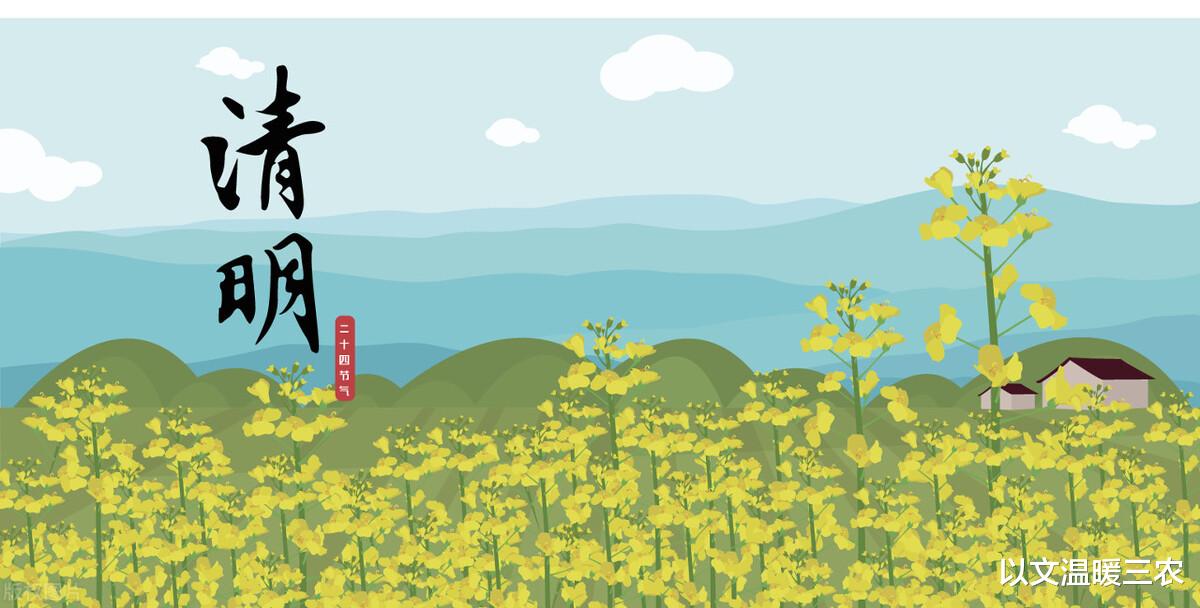

在城市的一隅,公园内繁花似锦,柳丝轻拂水面,波光粼粼中倒映着嫩绿的枝桠,仿佛是大自然最精致的画卷,静候着每一位寻春者的脚步。而乡村的田野,更是春意盎然,金黄色的油菜花海波澜壮阔,与蓝天白云交相辉映,构成一幅幅动人心魄的田园风光图。麦苗拔节生长的声音,似乎都能在这宁静中清晰可闻,那是生命不息、希望永存的赞歌。

总之,“二月清明满地青,三月清明草不生”这句俗语虽然反映了人们对气候和物候变化的敏锐观察和经验总结;但在现代社会中;它已经不再是我们安排农事的唯一依据。相反;我们应该以更加开放和包容的心态去迎接春天的到来;去感受生命的美好和文化的魅力所在。在这个特殊的节日里;让我们共同缅怀先人、寄托哀思;同时也让我们共同欣赏春天的美景、享受生命的活力吧!