该决议在中国人民政治协商会议首届全体会议中获得批准,会议举行时间为1949年9月21日至30日,地点设在北平的中南海怀仁堂。《共同纲领》扮演了新中国临时宪法的角色,被视为人民的根本大法,同时明确了我国将实行人民代表大会制度。人民代表大会制度的推行,标志着中国共产党引领下的人民民主政权建设及政治制度发展迈出了关键一步,具有重要的历史意义。

新中国建立初期,鉴于全面普选以组建全国人民代表大会的条件尚未成熟,采取了政协临时履行人大职责的过渡方案。据此,《共同纲领》中清晰界定:“国家的最高权力机关是全国人民代表大会。”它进一步指出,“在全面普选的全国人民代表大会成立之前,政协全体会议将代为行使其职权。”同时,“在地方层面,全面普选的地方人民代表大会成立前,由地方各界人民代表会议逐步接替人民代表大会的职责。”在新中国宪法出台之前,《共同纲领》作为我国首个人民建国的基本方案,被誉为“民众的宪法性文件”,其后被视为发挥了临时宪法的功能。

1949年9月21日至30日期间,北平中南海怀仁堂举办了中国人民政治协商会议第一届全体会议。开幕仪式于21日晚上7点开始,毛泽东出席并发表了讲话。他表明,此次政协会议建立在全新的基础之上,代表着全国民众,并已赢得了广泛的信任与支持。基于此,政协会议将行使全国人民代表大会的职能。

1949年9月21日,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上发表讲话,郑重宣布:“中国人口占全球四分之一,自此,中国人民已昂首挺立。”

中国共产党代表团在政协会议的集体照片公开。前排成员自左至右依次为:刘少奇、林伯渠、董必武、吴玉章、徐特立及毛泽东;后排成员从左开始排列为:安子文、刘澜涛、李克农、陈云、彭真、徐冰、周恩来、陆定一以及齐燕铭。

此次会议的新基石为全体参会代表,他们与旧政协成员截然不同,共计662人,包括反对美帝国主义与蒋介石政权的中国共产党代表、各民主党派代表、各人民团体代表及社会各界知名人士。鉴于当时召开全国人民代表大会及实施该制度的条件尚未成熟,党中央与毛主席决定采取过渡措施,即由中国人民政治协商会议全体会议暂时代行全国人民代表大会的职能。

《共同纲领》是中国历史上极具重要性的文件,扮演了新中国临时宪法的角色,相当于人民的大宪章。该文件基于我国人民革命根据地长期政治建设的经验,并借鉴了苏联及其他人民民主国家的做法,确立了人民代表大会制度作为我国的政治制度。在制定过程中,毛泽东亲自参与,许多条款都由他亲自审核并修改。例如,其中明确指出,国家的最高政权机关是全国人民代表大会。在全国人大闭会期间,则由中央人民政府行使国家最高政权机关的职能。这一表述在最终版本中得到了保留。《共同纲领》还进一步规定:在普选的全国人民代表大会召开之前,由中国人民政治协商会议全体会议暂时代行全国人大的职权;而在地方层面,于普选的地方人民代表大会召开前,则由地方各界人民代表会议逐步代替人民代表大会行使其职权。

我国的人民代表大会制度与宪法之间存在着紧密的联系,它们协同演进,相辅相成,共同促进国家发展。这一制度架构与宪法原则相互呼应,彼此强化,形成了良好的互动关系。

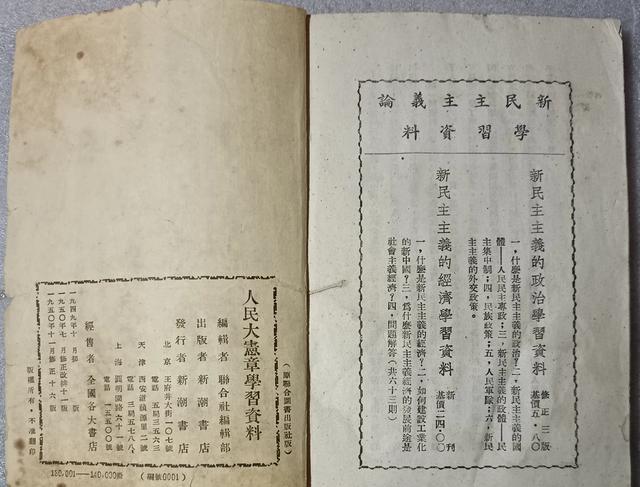

1949年9月,一项承担临时宪法职能的重要文件《中国人民政治协商会议共同纲领》正式发布,明确规定新中国将采纳人民代表大会制度作为政体。