十五年了,我仿佛一直在逃避着什么,不敢踏上回乡的旅程。这次出差,汽车抛锚在离家乡不远的地方,如同命运的安排,我鬼使神差地沿着记忆中的土路,走向了爷爷的老宅。记忆中的小院,土墙泥瓦,门前一棵石榴树,如今会是怎样一番景象?我忐忑地推开院门,映入眼帘的景象却让我大吃一惊。

干净的院落,雪白的墙壁,修葺一新的门窗,如果不是那棵熟悉的石榴树,我几乎不敢相信这就是爷爷曾经居住的地方。更让我意外的是,院门上挂着一把新锁。难道老宅已经易主?我心中充满了疑问,轻轻敲响了院门。

一位满头银发的老人打开了门,手里还拿着扫帚,眼神中带着疑惑。“您是?”老人的问话让我一时语塞,该如何解释我与这座房子的渊源?“老人家,我是周家的孙子,周明远,这院子是我爷爷的老宅。”

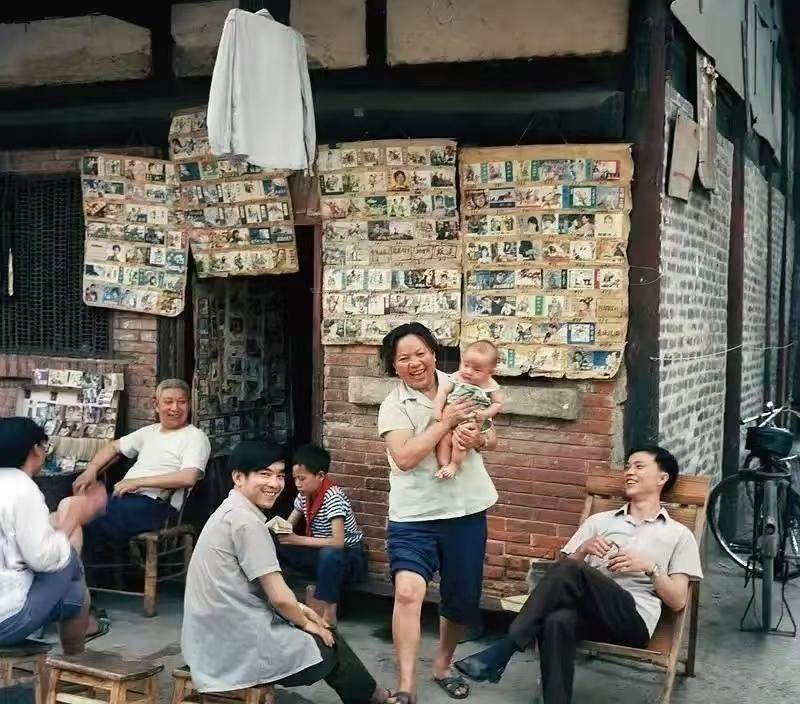

老人听到我的名字,眼神一亮,脸上的皱纹舒展开来。“你是老周家的孙子?小远?”他激动地把我迎进院子,这热情让我有些不知所措。院子里的一切都井井有条,晾晒的衣物,茂盛的菜园,甚至连爷爷生前最爱种的辣椒都挂在屋檐下。这一切,都与我记忆中的景象重叠,却又焕然一新。

老人的热情和熟悉感让我更加疑惑。“老人家,您是?”我忍不住问道。“我叫李守义,是你爷爷的老战友。”他递给我一块冰镇西瓜,开始讲述他与爷爷的故事。原来,李守义和爷爷在农村建设时期结下了深厚的友谊。爷爷不仅教会了他如何适应农村生活,更是在他妻子难产时,冒着风雨背着他妻子走了十里山路去医院。

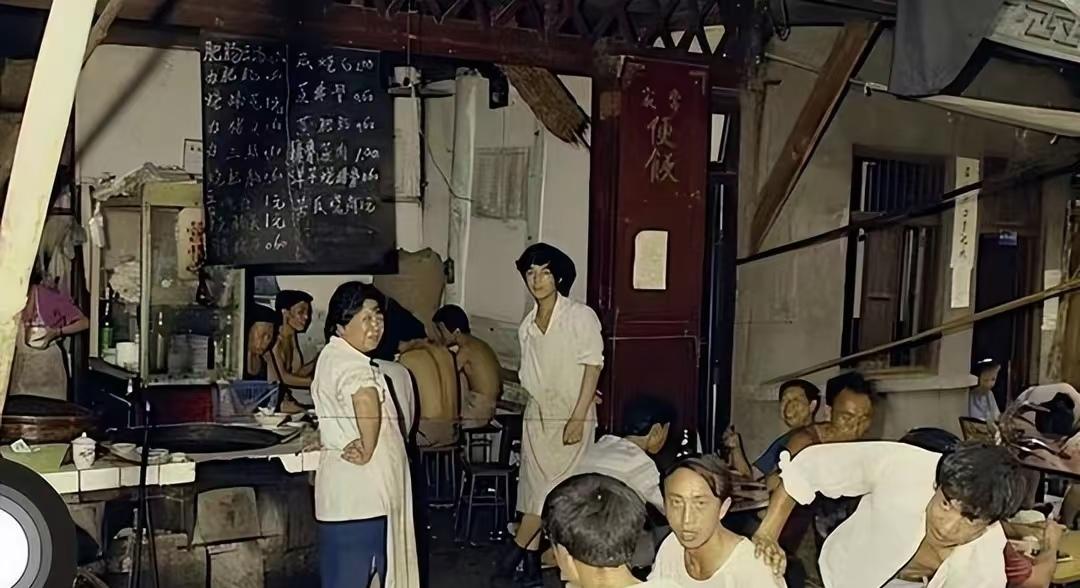

李守义告诉我,爷爷生前是村里的老支书,为村里修桥铺路,奉献了大半辈子。他回忆起爷爷带领村民修路的情景,眼中充满了敬佩。“你爷爷是个好人啊,当年我来村里的时候,什么都不懂,是他手把手教我种地、修水渠。”

我听得入神,这些关于爷爷的故事,我从未听父亲提起过。我问起李守义为何会住在这里,他起身走进里屋,拿出一个木匣子。匣子里装满了信件,是爷爷和李守义之间的通信。爷爷临终前,将老宅托付给李守义照看,等待我们家人回来。而李守义也信守承诺,写了无数封信给我们,询问是否要回老宅居住,却从未收到回复。

我的心像被针扎了一样,十五年来,一位毫不相干的老人,守护着我们的家,而我们这些亲人却从未踏足这里一步。“明远啊,你们在城里过得好吗?”李守义关切地问我,语气中没有一丝责备。我羞愧地回答:“还行,爸妈身体都挺好,我也在省城工作,就是太忙,很少回家。”

晚饭时,李守义做了几道家常菜,其中就有爷爷最爱吃的辣椒炒肉。他说这是爷爷教他做的,辣椒要先焯水,肉要切薄才入味。熟悉的味道,仿佛把我带回了童年,记忆中爷爷慈祥的笑容再次浮现。

饭后,李守义又拿出爷爷的日记本给我看。日记里记录了爷爷对父亲的理解和牵挂。原来,爷爷从未责怪父亲去城里发展,反而为他的成就感到骄傲。他还经常向村里人夸耀我考上了大学,脸上满是自豪。

我颤抖着拨通了父亲的电话:“爸,我在爷爷家。”电话那头沉默了许久,然后是父亲颤抖的声音:“你怎么去那儿了?”我把李守义的事情告诉了父亲,也说出了爷爷日记里的内容。电话那头,父亲失声痛哭,十五年来压抑在心中的愧疚终于释放。

在爷爷的房间里,我仿佛回到了童年。床头的全家福,爷爷抱着我还是婴儿时的照片,笑得多么开心。枕边的老花镜,仿佛还留有爷爷的体温。我终于明白,爷爷的爱从未离开。

第二天,我推迟了会议,和李守义一起修缮老宅。我们一起给菜园浇水,修剪石榴树枝,仿佛回到了爷爷还在的时光。李守义告诉我,他把爷爷的石榴树照顾得很好,因为爷爷常说,这树的果子酸甜正好,就像人生一样。

临走前,我在爷爷的书桌上发现了一个小木雕,是一个戴着草帽的小男孩,那是爷爷为我雕刻的。我小心翼翼地收好,约定清明节带家人回来祭拜爷爷。

清明节那天,我们全家回到了老宅。父亲和李守义紧紧拥抱,泪流满面。我们一起打扫老宅,整理爷爷的遗物。父亲在书桌里发现了一封爷爷写给他的未完成的信,信中充满了对父亲的理解和爱。父亲捧着信,泣不成声。

我们决定不卖掉老宅,并邀请李守义继续住下去。父亲退休后,也搬回了老宅,和母亲一起,和李守义一起,守护着这个家。

如今,爷爷种下的石榴树依然枝繁叶茂,院子里充满了欢声笑语。傍晚时分,父亲和李守义常常坐在石榴树下下棋,就像当年爷爷和李守义一样。我看着这一幕,仿佛爷爷就坐在他们中间,脸上带着欣慰的笑容。

如果不是那次意外的抛锚,如果不是李守义的默默守护,或许,这个承载着三代人记忆的老宅,早已被我们遗忘。那么,家的意义又是什么?我们该如何守护这份来之不易的亲情?