前言:此生必驾318。

318国道,是多少自驾游爱好者心中的经典路线,全长5476公里,沿途串联雪山、峡谷、草原等极致景观。

在318国道上,你能发现多种独特的进藏方式,除了传统的自驾,骑行外,还有人敢于徒步、推车甚至开着挖掘机等独特进藏,体现自由探索的精神。

不过,在318国道上,有一个地方,被誉为川藏公路国道318线的“咽喉要道”,每当车辆经过此地的时候,都会长按喇叭。

不少人会摆上水、饮料、水果、鲜花等物品,有的人会将烟点燃,而对面便是怒江大桥,那么,这座大桥的背后究竟隐藏着什么不为人知的秘密?

天堑变通途

曾经的西藏,那真是个遥远又神秘的地方,以前那里几乎与世隔绝,没有一条像样的公路,重重雪山和湍急的河流就像一道道天堑,阻隔着人们的来往。

1950年,解放军第十八军进藏,肩负着解放和建设西藏的双重使命,对他们来说,解放不仅仅意味着驱逐侵略者,更意味着给西藏人民带来新生活。

更雪上加霜的是,由于当时物资极度匮乏,别说什么自动设备了,我们连正儿八经的挖掘机都没有。

战士们手里只有铁锤、铁锨、钢钎、绳索等这些最简单的工具,而且因为缺乏机械,材料运输也完全靠人力。

在这样极其恶劣的条件下,1954年,全长两千多公里的川藏线顺利通车,而这条线路的建造仅仅用了四年多的时间。

可这背后,却是一位位战士用生命打出来的,据统计,川藏线上平均一公里就牺牲一位战士,可以说,两千多名的战士长眠于这条路上...

沉默的丰碑

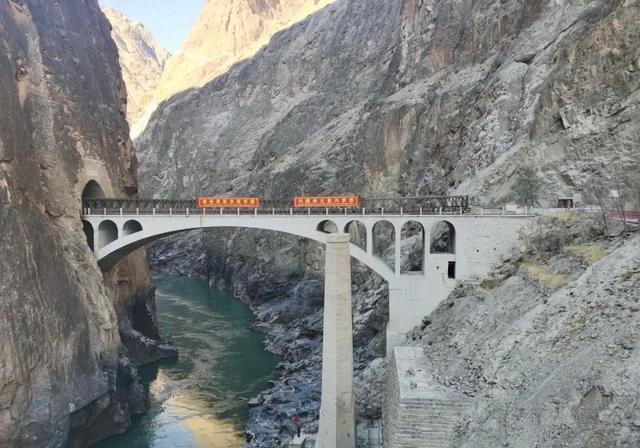

如果说修建川藏线最危险的路段在哪,当然非西藏昌都八宿县的怒江所属,汹涌的怒江水,就像一条咆哮的巨龙,横亘在筑路大军面前。

两岸悬崖如刀劈斧凿,江水湍急,在此架桥难度极大,面对这样的场景,战士们依然选择迎难而上。

为了跨越这道天堑,战士们需要爬上海拔几千米高的悬崖峭壁,他们自制绳索软梯攀爬,用铁锤敲击钢钎,在坚硬的山体岩石中开凿炮眼和固定点,用炸药爆破山体开辟施工面。

每一个动作都充满了危险,稍有不慎就会坠入万丈深渊,在修建怒江大桥时,就有很多故事流传至今。

其中有两个故事最为感动,其一:一名战士在浇筑桥墩时因疲惫不慎跌入水泥中,因混凝土迅速凝固无法施救,最终与桥墩融为一体。

其二:在怒江大桥修建过程中,一个排的任务是要在怒江沟炸山开路,战士们一个个勇往直前,一名战士牺牲,另一名战士会迅速补上。

到最后,一个排只剩下排长一人,当怒江大桥竣工后,面对全排战友的牺牲,这位排长在桥头凝望怒江,回忆共同奋战的场景,最终选择纵身跃入江中殉职...

钢铁长虹

怒江大桥通车后,迅速成为川藏线上的重要交通要道,为西藏的经济社会发展做出了巨大贡献,但它也因为其特殊的建造历史和牺牲精神,被赋予了特殊的意义。

从建成之日起,怒江大桥就一直实行军事管制制,禁止停车、拍照,并且还有武警官兵24小时值守,它也因此成为国内唯一一座长期禁止拍照的桥梁。

1972年,原怒江大桥改建为水泥混凝土拱桥,提升了通行能力,成为川藏公路咽喉要道,使用至2013年。

到2013年因安全考虑,在原有拱桥上叠加建造钢筋混凝土箱形拱桥(桥背桥),但承载能力仍有限。

2018年,第三代怒江大桥建成通车,采用预应力混凝土连续梁结构,与老桥共存,共同守护川藏线安全。

老桥虽已停用,但保存了传说中的桥墩,并在旁建立怒江大桥遗址纪念馆,展示筑路历史与烈士名录。

结语

汽笛声仍在怒江峡谷间回荡,这不仅仅是司机们在险峻山路上互相提醒,更是对怒江大桥、对那段历史、对筑路英雄们的一种敬意。

这座桥静静地卧在川藏公路上,像一枚勋章,铭刻着一段难以磨灭的记忆,它连接的不仅仅是西藏与内地的交通,更是过去与未来,牺牲与希望。

无论是战士不幸掉入桥墩还是排长跳入江河,都提醒我们:今日天堑通途的背后,是无数无名英雄以血肉之躯铸就的丰碑。

参考资料