在中国两千多年的封建王朝史上,唐太宗李世民始终以"千古一帝"的形象闪耀史册。

他开创的贞观之治,让长安城成为世界文明的中心;他虚怀纳谏的胸襟,成就了房谋杜断的佳话;他"水能载舟亦能覆舟"的治国箴言,至今仍在历史长河中回响。

但在这位帝王璀璨夺目的功绩背后,却暗藏着一桩缠绕千年的历史悬案——他为何要动用国家机器篡改国史?

唐太宗李世民

盛世背后的手足相残

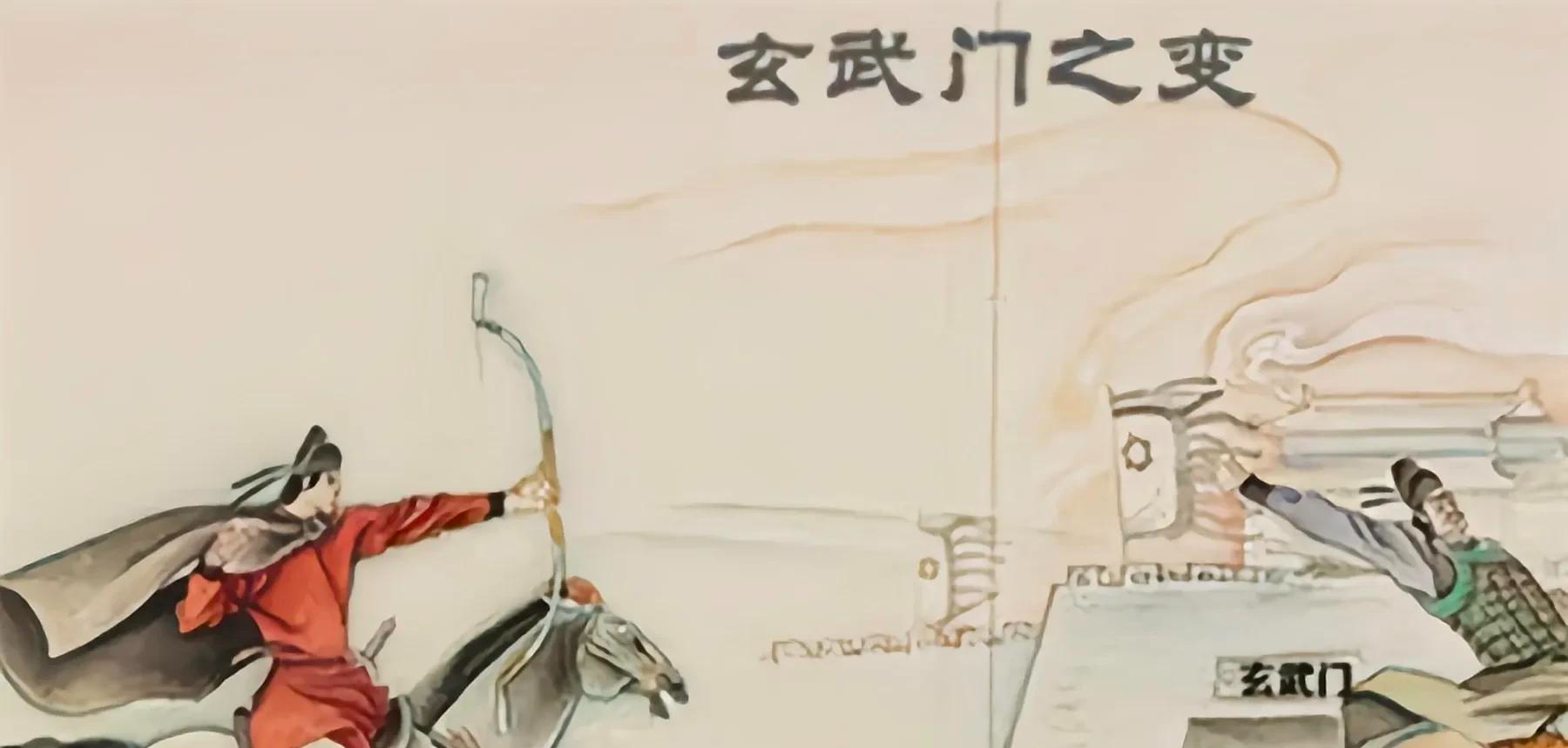

公元626年七月的长安城,玄武门前刀光剑影,太子李建成与齐王李元吉的血染红了宫墙。

这场震惊朝野的政变,让28岁的秦王李世民踩着兄长与弟弟的尸骨登上储君之位。

两个月后,唐高祖李渊"主动"禅让皇位,开启了长达二十三载的贞观盛世。

但这场权力的血腥更迭,始终是李世民难以启齿的隐痛。

据《旧唐书》记载,武德九年(626年)的玄武门之变前,太子李建成已监国理政七年,史书称其"性仁厚""颇得众心"。

而李世民却在官方史书中被描绘成"早有天命"的救世主,这种巨大的叙事反差,恰是历史被精心修饰的铁证。

玄武门遗址

国家机器的记忆重塑

贞观三年(629年),李世民做出一项影响深远的决策:“将史馆迁入宫禁,由宰相直接监修国史。”

这个看似寻常的制度改革,实则是中国历史上首次由皇帝直接掌控历史编纂权。

自此,记录前朝兴衰的史官们,开始为当朝帝王书写起居注。

在官方修订的《高祖实录》《太宗实录》中,出现了一系列耐人寻味的改写:

1. 晋阳起兵被重塑为李世民的"独角戏":正史记载,617年太原起兵反隋时,18岁的李世民才是真正的策划者,而李渊则被描绘成优柔寡断的配角。

2. 李建成的历史功绩遭系统性抹除:这位监国七年的太子,在史书中只剩下"嗜酒好色""勾结嫔妃"的负面形象。

3. 玄武门之变的血腥被诗意美化:官方记载称李世民是被迫自卫,甚至出现"建成元吉谋害太宗"的离奇情节。

玄武门之变

史学家争议千年的两大谜团

关于李世民篡改国史的动机,学界至今争论不休:

观点一:政治教科书说

支持者认为,贞观君臣是要将隋亡教训系统化。

唐太宗等人认识到“以史为鉴”的重要性,为了避免重蹈前朝覆辙,所以非常重视对历史的借鉴与编著。

他们通过设立禁中史馆, 编修出《晋书》《梁书》等前朝正史,其中对隋炀帝暴政的批判,确实为"以史为鉴"提供了范本。

而支持这种观点的学者大多在强调制度建设的历史正当性。

观点二:权力合法性危机说

反对者则指出,史书对李渊太原起兵记载的自相矛盾暴露真相。

据温大雅《大唐创业起居注》(武德年间原始记录),李渊才是起兵主导者,而李世民当时年仅18岁。

这种叙事的180度反转,恰说明李世民需要构建"天命所归"的政治神话。

高祖李渊

历史迷雾中的真相

在洛阳龙门石窟的宾阳洞前,至今矗立着魏征手书的《大唐三藏圣教序》。

文中"乘危远迈,杖策孤征"的豪情,恰似李世民打造的历史镜像。

但当我们拂去碑文上的岁月尘埃,会发现每个盛世故事的背后,都藏着权力的精妙算计。

当代考古发现更让这桩公案扑朔迷离:1978年出土的《常何墓碑》显示,玄武门守将常何早被李世民重金收买,这与正史记载的"临时应变"截然不同。

这些地下文献的不断出土,正在拼凑出一个更复杂的历史真相。

昭陵北司马遗址

结语:李世民为掩盖玄武门的血色,反而让这场政变永远镌刻在史册之中;他为塑造完美帝王形象而篡改历史,却让后人更清晰地看见权力运作的轨迹。

或许正如黄仁宇在《万历十五年》中所言:"历史的重点不在于评价是非,而在于理解所有事何以如是。"

这桩千年悬案留给我们的,不仅有古代帝王争夺权力的逻辑密码,还有一个深深的疑惑:史书中记载的到底有多少是真实的?又有多少是美化或丑化的?

那么,您认为这位千古明君究竟是出于公心编修国史,还是为私利篡改真相?欢迎在评论区留下您的见解!