🌟百万保时捷逃单五百元油费:精英人设崩塌背后的“社会信任危机”

一场价值502元的“豪车现形记”

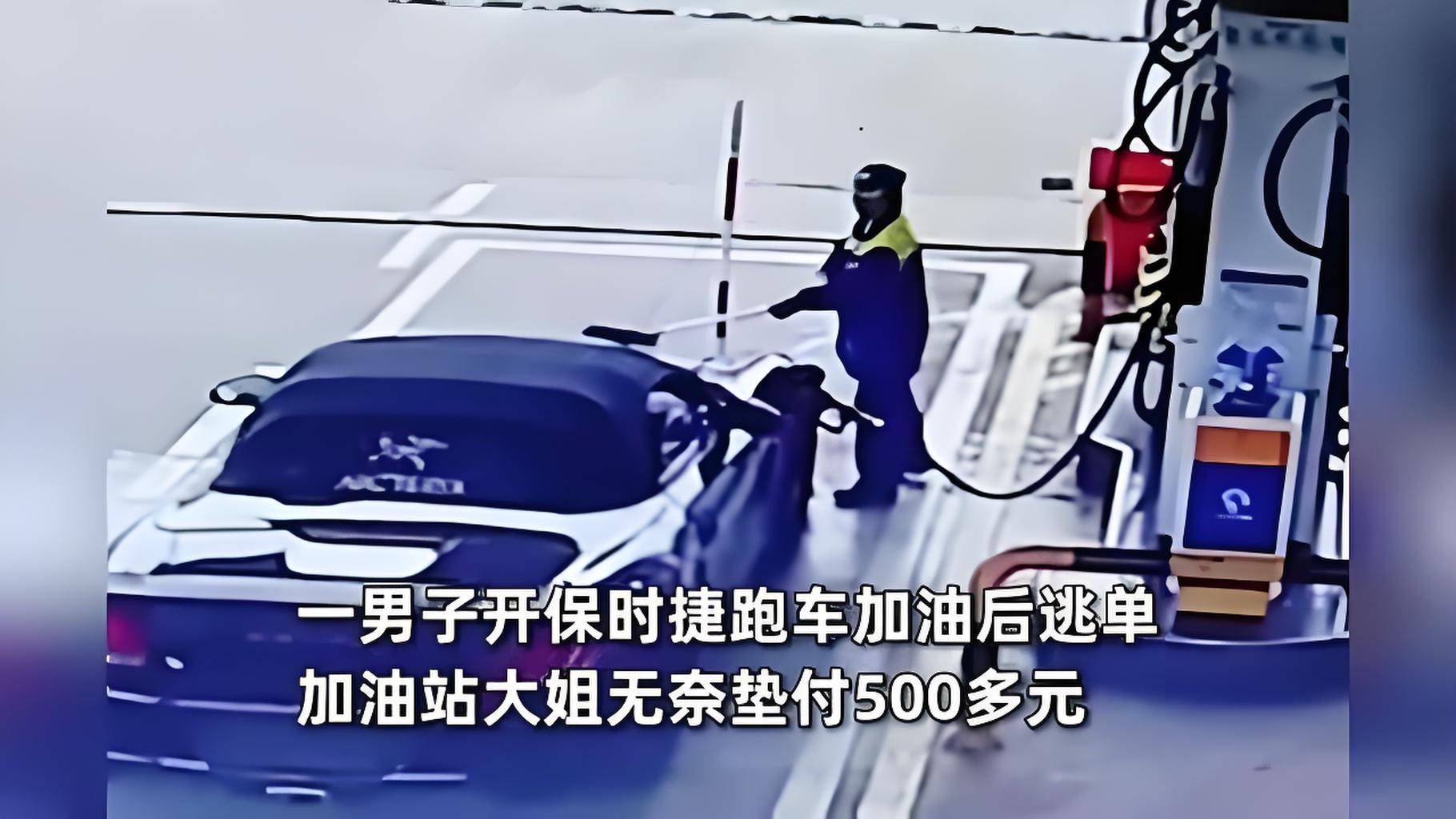

2025年3月12日,湖北十堰某高速服务区,一辆无牌保时捷轰鸣着冲过加油站的拦车杆,卷起一阵尘土。加油员宋大姐追出十米,攥着手机的手微微发抖——她垫付的502.29元,相当于两个女儿半个月的生活费。监控视频里,保时捷扬长而去的潇洒,与宋大姐蹲地痛哭的狼狈,构成一幅撕裂的画面:当“开豪车=高信用”的惯性认知,撞上赤裸裸的逃单现实,社会信任的裂缝正在悄然蔓延。

《中国社会心态研究报告2024》指出,83%的公众认为“豪车、名表等符号化标签”是快速建立信任的捷径。而这场荒诞的逃单事件,恰似一记耳光,抽醒了我们对表象的盲目迷信。

🔍【现象切片】逃单江湖:从“市井小民”到“精英车主”的堕落

表面现象:

-“豪车滤镜”的崩塌:保时捷车主借口“稍后付款”,却一脚油门绝尘而去,与其说逃的是油费,不如说是对社会规则的践踏。

-“破窗效应”的升级:从苍蝇馆子吃霸王餐到豪车加油逃单,违法成本的心理阈值在物质符号掩护下不断下探。

深层逻辑:

-信任经济的溃堤:加油站为提升效率设置的“先加油后付款”机制,本质是契约精神的简化形态。而当保时捷车主利用无牌车辆、跨省行驶的漏洞逃单,实则是将社会善意当作犯罪工具。

- “弱者的枷锁”:事件中,月薪2800元的宋大姐被迫垫付油费,而涉事公司虽事后退还费用,仍暴露出基层服务者权益保障的脆弱性。

💡【社会镜像】逃单者落网:一场全民参与的“法治真人秀”

共情传播的胜利:

当逃单视频在抖音、微博发酵,#开保时捷也差五百块#话题阅读量破亿,网友化身“云侦探”,从口音分析到车辆轨迹推测,硬生生将一场民事纠纷升级为公共事件。这背后,是公众对“规则公平性”的集体焦虑投射——若豪车车主可逍遥法外,普通人何以自处?

剧场效应的双刃剑:

陕西、湖北警方三天两夜跨省追捕,最终在西安将车主传唤到案。这场“猫鼠游戏”中,公众既是看客也是推手:警方通报评论区的高赞留言“还钱不是终点,违法必须严惩”,恰似观众对舞台结局的强制性要求。而律师关于“抢夺罪”与“治安处罚”的争议,则折射出法律回应社会情绪的复杂性。

🌐【破局路径】重构信任:从“人性赌局”到“制度托底”

1. 技术补位人性

- 政府端:推广加油站“车牌识别+线上支付”联动系统,将无牌车辆加油权限与驾驶证电子档案绑定,从源头堵住漏洞。

- 企业端:建立员工权益保护基金,如中石化已试点的“逃单先行赔付”机制,避免基层劳动者成为制度缺陷的牺牲品。

2. 舆论引导理性

- 平台可运用算法将“正能量司法案例”加权推送(如北京法院公布的“奶茶店逃单入刑案”),用“身边的法律”教育潜在效仿者。

3.个体唤醒敬畏

- 尝试“五分钟规则”:加油时多问一句“需要帮忙操作支付吗”,用微小行动织密社会信任网络。正如网友所言:“开保时捷的不一定是绅士,但主动扫码的一定是好人”。

🌟【结尾】当善意不再是一场豪赌

或许未来某天,“先享后付”会成为真正的文明试金石:豪车不再需要车牌证明身份,扫码支付声取代拦车杆的碰撞声。而今天这场502元的闹剧,终将化作社会治理进程中的一块警示牌——

(本文引用数据及案例均来自国家企业信用信息公示系统及公开司法文书)

---

平台合规声明:文中法律观点援引《刑法》第267条及北京中伦文德律师事务所解读,事件进展以警方通报为准。

#社会观察 #法治进行时 #信任经济学 #时代温度