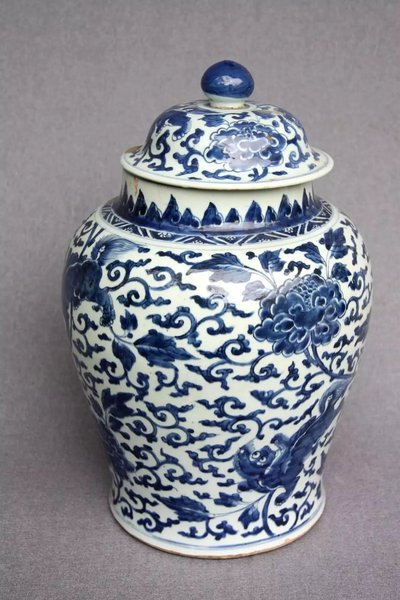

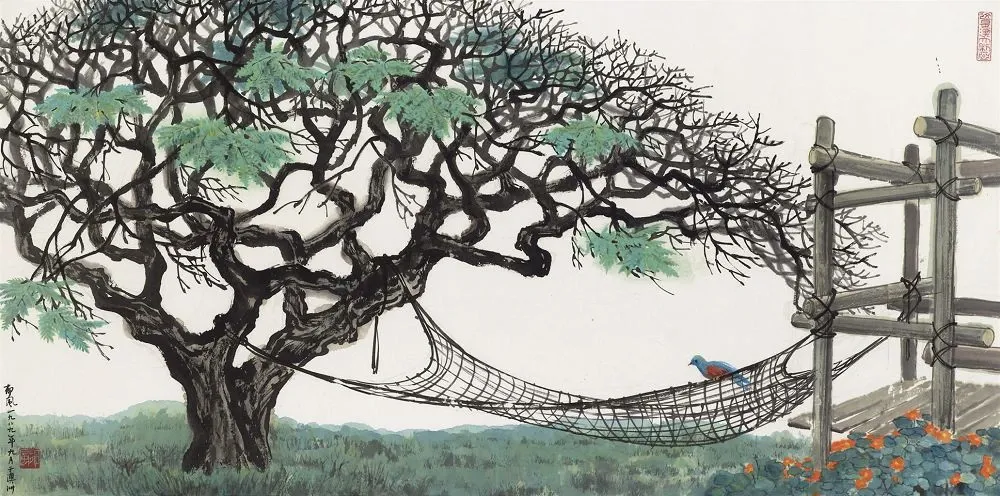

中国古玩市场的核心逻辑建立在五千年文明史之上。从《黑神话:悟空》对《西游记》的数字化演绎,到域鉴APP对“文化精神消费”的定位,传统文化符号始终是市场价值锚点。这种文化自信催生出独特的交易生态:普通玩家通过“乔装农民”“自称盗墓贼”获取信任,顶级藏家则依托“夺爱规则”形成小圈子。正如区块链平台NCollector所言:“艺术品的魅力在于文化传承”,这种价值判断与华尔街的量化模型形成鲜明对比。

2. 游戏规则:信息不对称与心理博弈在潘家园,赵忠祥用150元购得价值1.5万元的玉管,揭示了古玩交易的本质——信息差的极致博弈。行家通过“望气术”快速判断器物年代,而普通玩家则陷入“拦腰砍价”的低效循环。这种“货物出门概不负责”的高压环境,使得鉴定师成为市场公信力的唯一背书。域鉴凭借200万+鉴定量构建的数据库,正是试图用技术手段破解这一困局。

3. 技术突围:区块链与RWA实践

华尔街以现金流折现模型主导估值,而中国古玩圈更看重“皇家秘史”“孤品属性”。例如武则天除罪金简的价值判定,完全基于历史叙事而非财务指标。这种差异导致国际资本难以理解:2024年全球游戏产业总收入中,中美日三国占比60%,但古玩市场的文化溢价却难以被量化。

2. 交易模式的鸿沟当苏富比、佳士得以标准化拍卖主导国际交易时,中国古玩市场仍深陷“地摊式议价”。即便艺术品电商占比达80%,但70%的摊主仍拒收信用卡。这种“旧货市场”与“会馆模式”的并存,既保留了市井文化的鲜活,也阻碍了资本化路径。

3. 文化输出的悖论

NCollector的7×24小时二级市场、李鉴宸新加坡古玩直播间的AI鉴定,正在打破物理边界。未来可探索“元宇宙展厅+区块链确权”的混合模式,让马未都的捡漏故事转化为可追溯的数字资产。

2. 规则重构:建立全球互认标准参考游戏产业“技术+内容”双轮驱动,古玩圈需制定兼顾文化独特性与国际通用性的标准。例如将“玉器沁色分级”纳入ISO体系,或建立跨境鉴定师资格互认机制。

3. 生态升级:从收藏到IP运营

中国古玩圈的“自嗨逻辑”,本质是文化自信与全球化需求的碰撞。当区块链技术、SPAC上市等工具逐渐成熟,市场需回答关键命题:如何在保持文化内核的同时,构建与国际接轨的估值、交易、治理体系?这不仅关乎千亿级市场的未来,更是中华文明融入数字文明时代的必答题。

资本、洗钱、文化、装神弄鬼的大杂烩