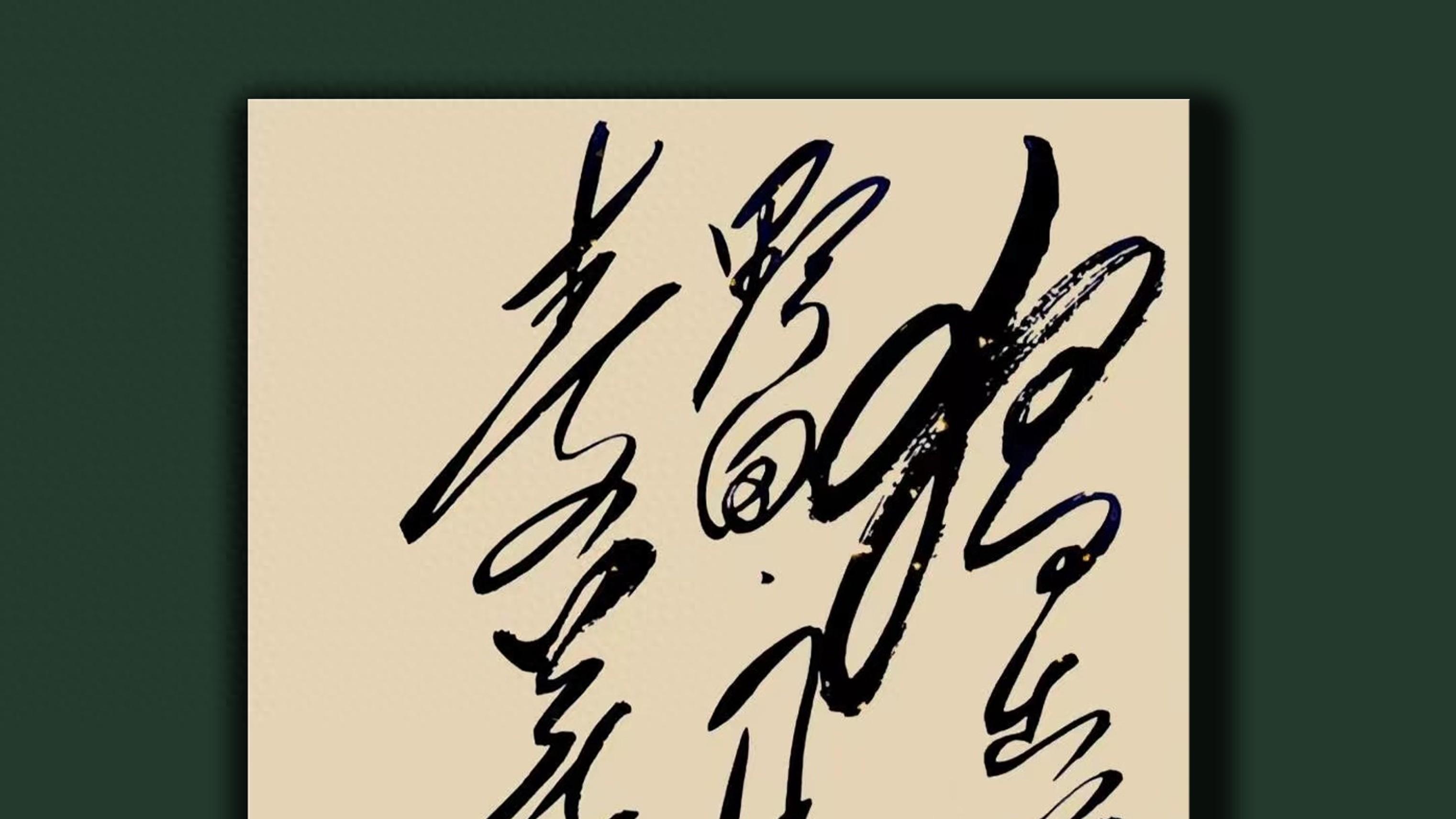

《寇威公墓志》作为北魏正始三年(506年)的典型魏碑墓志,其书法艺术风格鲜明体现了北朝碑刻的核心特征,同时因刻工与时代背景呈现独特面貌。结合魏碑整体审美取向及同类墓志(如《张猛龙碑》《元氏墓志》)的共性,可从以下维度解析其艺术特点:

一、笔法:方折雄强,刀石互参

1. 方笔主导,峻利劲健

墓志以方笔为基调,横画起笔多呈斜切之势,收笔顿挫有力,如“之”“上”等字的横画起笔棱角分明,尽显北碑特有的雄强之气。这种方笔运用不仅强化了笔画的力度感,更通过刀刻与书写的融合,形成“刀石互参”的金石趣味——既保留毛笔书写的流畅性,又凸显石刻的刚硬质感,如“寇”字的宝盖头横画转折处,方折斩截,极具张力。

2. 隶楷交融,笔势嬗变

部分笔画仍残留隶书痕迹,如捺画虽简化波磔,但收笔处略作含蓄的磔尾(如“大”“人”等字),体现了从隶书向楷书过渡的笔法演变。同时,楷书的规范化趋势显著:竖画挺直如柱(如“中”“十”),撇画短促劲利(如“形”“彩”),展现出北魏中后期楷书笔法的成熟。

二、结体:欹侧险峻,茂密生动

1. 欹正相生,动态平衡

字形结构打破南朝墓志的平稳对称,通过重心偏移营造险峻之势。例如“魏”字左半部上提,右半部下沉,形成左高右低的欹侧姿态;“公”字的撇捺向两侧舒展,与中部的紧凑形成对比,在险绝中求得平衡。这种结体方式与《张猛龙碑》的“斜画紧结”一脉相承,但更强调个体字势的夸张变化。

2. 茂密森严,错落有致

字内空间布局茂密,笔画间距紧凑但不显局促。如“墓”字的“莫”部横画密集,通过长短、轻重的变化避免板滞;“志”字的“心”部三点笔断意连,增强整体连贯性。同时,字形大小随字赋形,如“之”“也”等小品字收缩内敛,“国”“郡”等大字舒展外放,形成视觉上的疏密对比与节奏变化。

三、章法:浑穆天成,古意盎然

1. 行气贯通,整体和谐

全篇布局以直行纵势为主,字距紧密而行距疏朗,形成纵向的连贯气势。每行字的中轴线略有摆动,但整体保持统一方向,如“寇威公墓志”六字的排列,通过字形的大小、欹正变化,在动态中实现和谐。

2. 金石气与书卷气并存

刻工的精湛技艺使笔画边缘呈现自然的剥蚀痕迹,如“威”字的戈钩、“墓”字的草头,在斑驳中透出古朴苍茫的金石气息。同时,书丹者的书写性得以保留,部分笔画的起收笔仍可见毛笔提按的细腻变化(如“君”字的横画起笔轻入重按),体现了书写与镌刻的完美结合。

四、文化意蕴:胡汉交融,承前启后

1. 鲜卑文化与中原书法的融合

墓志风格折射出北魏孝文帝汉化改革后,鲜卑文化与中原文明的深度融合。其雄强刚健的气质源自北方游牧民族的粗犷特质,而严谨的楷书规范则继承了汉魏传统,如“州”“郡”等字的结构,既有鲜卑式的直率硬朗,又具汉隶的端庄稳重。

2. 魏晋风度与隋唐气象的过渡

相较于魏晋墓志的简率朴拙,《寇威公墓志》的规范化笔法为隋唐楷书的成熟奠定了基础。其欹侧险峻的结体、茂密森严的章法,在一定程度上预示了欧阳询、柳公权等唐楷大家的审美取向,堪称北碑向唐楷演进的关键例证。

五、历史定位与艺术价值

作为北魏墓志书法的典范,《寇威公墓志》既承载了北碑“体骨森整”的共性特征,又以独特的方折用笔、欹侧结体展现出个体风貌。其艺术价值不仅在于笔法、结构的创新,更在于通过书法语言记录了北魏社会文化的变迁。日本大东文化大学书道研究所藏本的拓片(25.9×14.4cm)为后世研究提供了珍贵实物,而“方折雄强,刀石互参”的风格特质,至今仍为书法学习者提供着取法的源泉。

精拓寇威公墓志,25.9x14.4cm,北魏正始3年(506),宇野雪村旧藏、日本大东文化大学书道研究所藏。