“霍英东留下的不是金山银山,而是刻进DNA的规矩意识。”

这句话,仿佛揭开了霍氏家族“零争产”背后的秘密。

香港豪门向来不缺狗血剧情,赌王家族的遗产争夺战更是闹得沸沸扬扬,但霍家却以“零争产”打破了豪门争产的魔咒。

三房十三子女相安无事,这出豪门清流大戏的背后,藏着比TVB剧更精妙的生存法则。

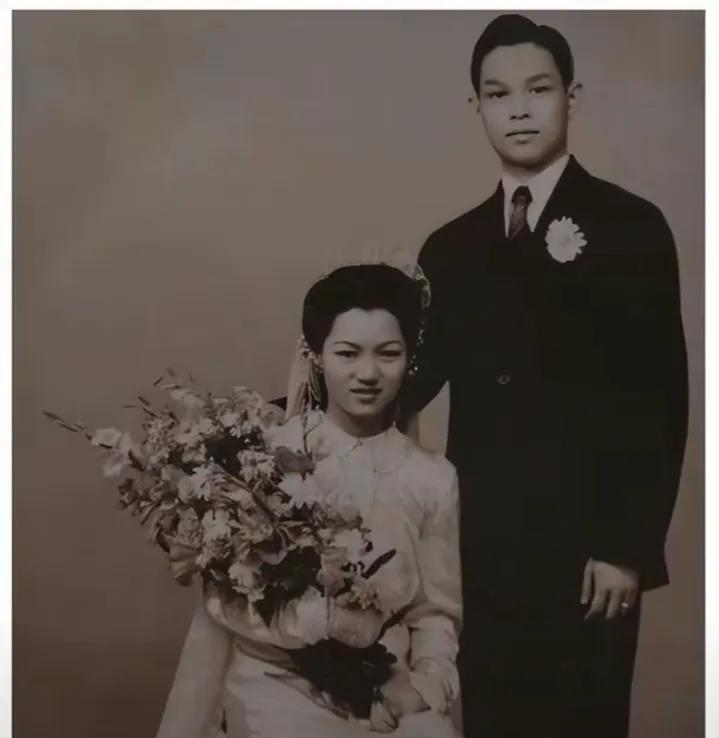

时间倒回1943年,20岁的霍英东在母亲安排下迎娶发妻吕燕妮。

这位出身疍家的女子,在霍家最困顿时,每日四点摸黑熬粥,踩着缝纫机补贴家用。

这段患难情谊,成为霍家日后“铁规”的伏笔。

1958年,霍英东欲迎娶初恋冯坚妮时,竟签下震惊商界的特殊契约:大房永掌经济命脉,二三房后人不得涉足商业。

这份被戏称为“霍氏宪法”的家规,自此成为悬在旁支子孙头上的达摩克利斯之剑。

1985年的纽约法庭爆出戏剧性一幕:霍家次子霍文芳因军火走私被捕。

更令人哗然的是,这位惹祸的“二少”竟是二太与前夫所生继子。

据霍震寰回忆,当时72岁的霍英东连夜飞往美国捞人,却在返港后祭出铁血家规——凡非大房子女私营商事,即刻逐出族谱。

这场“挥泪斩马谡”的戏码震慑效果显著:三房长子霍显光剑桥毕业后甘当家族基金会打工人,二房幼子霍文逊虽成顶尖外科医生,却始终与商界保持安全距离。

三房姨太们的生存智慧更令人拍案叫绝。

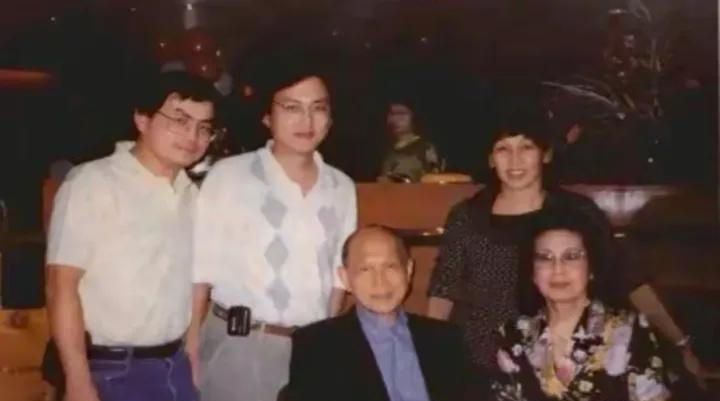

大房吕燕妮手握财政大权,每年春节派发利是精确到分;二太冯坚妮将慈善基金会经营成顶级社交场;三太林淑端沉迷收藏古董钢琴,在艺术界自成天地。

这种“分区而治”的智慧在霍英东葬礼上展现得淋漓尽致——三房子女统一佩戴银质胸花,站位比大房退后两步,连花圈署名都刻意缩小字号。

港媒曾戏称霍家规矩“比紫禁城还严”,但这份“不争”的体面实则是多方博弈的产物。

财经评论员梁启智分析:“霍老用商业思维治家,将家族企业股权装入不可撤销信托,从根本上断绝争产可能。”

而法律界人士指出,霍家每房每年固定领取生活费的模式,恰似现代企业的KPI考核机制。

这种超前制度设计,让霍氏避免了其他豪门“富不过三代”的魔咒。

当其他豪门为争产闹上公堂时,霍氏子孙正在南沙开发区默默耕耘。

或许正如霍启刚受访时所言:“爷爷留下的不是金山银山,而是刻进DNA的规矩意识。”

这份将家族治理上升为制度建设的智慧,让霍氏在香江豪门的腥风血雨中,始终保持着独特的清明体面。

毕竟在真正的豪门剧本里,克制比放纵更需要智慧,守成比开拓更考验格局。

霍家的故事,不仅仅是一个豪门的传奇,更是一部关于规矩与智慧的教科书。

从霍英东的铁血家规到三房姨太的生存智慧,再到家族企业的超前制度设计,霍氏家族用行动诠释了“不争”的体面。

这种体面,不是表面的和平,而是深植于家族DNA的规矩意识。

它让霍氏在豪门争产的腥风血雨中,始终保持着独特的清明与克制。

或许,霍家的成功,不在于他们拥有多少财富,而在于他们懂得如何守护这份财富。

从霍英东到霍启刚,每一代人都将规矩意识刻进DNA,用智慧与克制书写了豪门的清流传奇。

这种传奇,不仅属于霍家,更属于每一个懂得守成与克制的家族。

毕竟,真正的豪门,不在于财富的多少,而在于智慧的传承与规矩的坚守。