1851年,在广西的金田村,一位名叫洪秀全的三十多岁书生站在田边,大声呼喊:“所有人生来都是平等的!”他的号召迅速得到了数千农民的响应。这些人组成了一支独特的队伍,他们一手握着农具,一手拿着《圣经》,准备追随洪秀全的理念。

谁能料到,这支队伍在短短一年内就逼近了清朝的核心地带,成功创建了一个“天国”。同样出人意料的是,百年之后,洪秀全的名字被镌刻在人民英雄纪念碑上,与那些杰出的革命先驱并列。这段历史不仅展示了洪秀全及其追随者的非凡成就,也反映了他们在中国历史上的重要地位。

今天,让我们一起来探讨这段既充满挫折又独具魅力的历史。究竟是什么让它被后人深深记住?是那看似遥不可及的成功光芒,还是失败本身带来的深刻启示?这段历史虽然以失败告终,却以其独特的方式在历史长河中留下了不可磨灭的印记。它提醒我们,有时候,失败也能成为推动历史前进的重要力量,赋予事件超越成败的意义。通过重新审视这段历史,我们不仅能更全面地理解过去,还能从中汲取智慧,为未来铺路。

【敢教日月换新天:金田村里的第一声枪响】

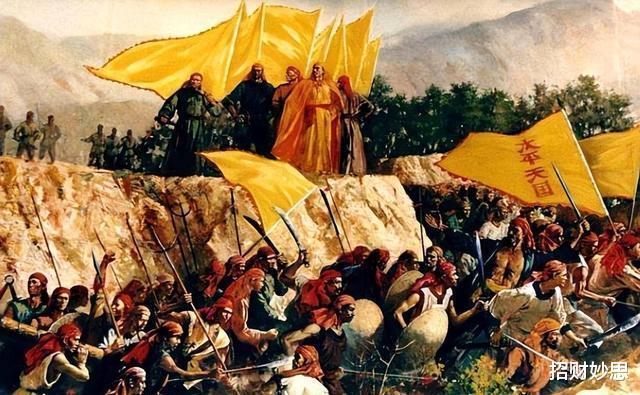

1851年,广西金田村正值严冬,大雪纷飞,寒风刺骨。然而,这里的农民们眼中却闪烁着异样的光芒。没错,就是农民。他们身着破烂衣衫,手握锄头、铲子和铁棍,仿佛被一种神秘的力量所驱动。

洪秀全,这位文弱书生出身的领袖,此刻正踩在泥泞的田埂上。他抬头望向天空,手指着飘动的云彩,用沙哑的嗓音大声疾呼:“上天已选定我,江山终将属于我们。弟兄们,随我一同起义!”

这并非虚构的银幕故事,而是中国历史上一场震撼人心的农民抗争——太平天国运动的序幕。洪秀全的一席话,深深触动了无数农民的心弦,迅速汇聚起一支对抗清朝统治的庞大力量。

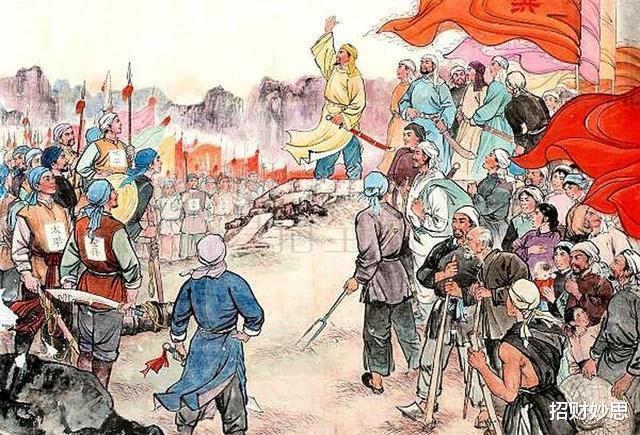

他们的主张是:“世间众生皆手足”,不分阶层、不论贫富,每个人都应享有同等的权利。这场起义的愿景看似朴素,却蕴含着崇高的理想:彻底颠覆腐败的清政府,创建一个所有人都能平等生活的“理想国度”。

此时的清王朝,已如风中残烛,摇摇欲坠。自鸦片战争后,西方列强的势力已深入中国大地,封建统治如同一座大山,压得百姓喘不过气。朝廷内外,腐败之风盛行,局势岌岌可危。

洪秀全率领一批追随者,从广西起兵,掀起了这场声势浩大的起义。他们的矛头直指当时的朝廷,立志恢复民族荣光,打造一个真正属于百姓的政权。这场运动不仅是一场军事行动,更是一场社会变革的尝试,旨在彻底改变旧有的统治秩序。

出乎所有人意料的是,洪秀全率领的农民起义军势如破竹,一路高歌猛进,短时间内就控制了长江流域的广大区域。其中最关键的战略行动,便是成功攻占南京。洪秀全将南京更名为"天京",并在此正式宣告太平天国的成立,标志着这个新政权正式登上历史舞台。

洪秀全是否有能力有效管理如此广阔的地区?他能否真正引领国家迈向未来?尽管初期一切看起来充满希望,但天京的局势很快变得错综复杂。

【天国还是地狱:天京的荣耀与覆灭】

太平天国的兴起为中国农民点燃了新的希望之光。长久以来,他们渴望挣脱封建束缚,构建一个没有等级之分、人人平等的社会。这个理想国的蓝图,虽然最终未能完全实现,但在当时确实激励了无数人投身其中,试图改变命运。尽管历史的发展并未如他们所愿,但这段历史仍然在中国农民心中留下了深刻的印记,成为他们追求自由与平等的重要篇章。

长期处于贫困和压迫中的农民,突然发现了一种全新的社会模式。这种模式与清朝时期截然不同,他们不仅能够公平地分配土地,还能像城市里的上层人士一样,获得稳定的食物和衣物供应。更令人振奋的是,女性的社会地位也达到了历史新高。

然而,这个表面上完美的理想,实际上潜藏着一个无法回避的问题:内部冲突和领导层的权力争夺。随着洪秀全的权力不断集中,他变得越来越孤立和偏执。

洪秀全起初自封为“天王”,逐渐将自己神化,声称是上帝在人间的代表。为了强化统治,他大量提拔心腹,同时对那些持不同看法的将领进行排挤和打压。

东王杨秀清和西王萧朝贵最初都是洪秀全的得力助手,关系十分紧密。然而,随着时间推移,两人之间的分歧逐渐显现。杨秀清开始觉得自己才是“天国”的实际掌控者,而洪秀全在他眼中仅仅是“神圣的追随者”。这种想法的差异让他们的矛盾不断加深。

洪秀全作为最高统治者,却逐渐丧失了民心与支持。他大举任免官员、排除异己的做法,让不少将领和官员感到不满。随着时间推移,这种不满情绪在内部不断蔓延。他的种种举措,反而让原本支持他的人开始动摇,最终导致众叛亲离的局面。

太平天国的内部纷争很快波及到了外部战事。就在他们攻下南京,声势达到顶峰的时候,内讧的隐患已经悄然滋生。表面上看,太平天国的势力如日中天,但实际上,内部的分裂已经开始动摇这个"天国"的根基。这种内忧外患的局面,让原本看似牢不可破的政权逐渐走向瓦解。

杨秀清曾发动了一场名为"自我清洗"的内部整肃行动,大量被认为有反叛倾向的将领和普通民众都受到牵连。这场残酷的镇压不仅加剧了太平天国内部的对立情绪,更导致民众对政权产生了严重的怀疑和疏离。原本团结的力量因此被削弱,社会基础也开始动摇。这种高压手段虽然短期内巩固了权力,但从长远来看,却为太平天国的衰败埋下了隐患。

随着局势的日益恶化,清朝开始暗中筹划反击。曾国藩带领的湘军,逐渐崛起为清朝军事实力的中坚力量。这一转变并非偶然,而是局势发展的必然结果。湘军的壮大,为清朝的反攻奠定了坚实基础,其影响力在后续战事中愈发凸显。

清军的装备和纪律明显优于太平天国的部队,他们迅速包围了天京。而太平天国这边,后勤供应却越来越吃紧。

一开始他们在东南沿海打得很顺,还能从外面得到一些帮助。可后来战线越拉越长,内外问题一大堆,外面的支援也越来越少,最后几乎断了。

太平天国在天京被围的几个月里,粮食供应几乎完全中断,饥荒和瘟疫迅速扩散。老百姓的怨气越来越大,但上层领导却束手无策。这种情况下,大量士兵和普通百姓只能选择投降或逃跑,局势越发失控。

清军最终成功攻入天京,洪秀全在孤立无援中去世。大量无辜百姓在战乱中伤亡,默默见证了这场革命的惨烈结局。曾经显赫一时的“天国”也随之彻底瓦解。

太平天国的覆灭并非单一因素所致,其根本原因在于内部机制的瓦解与外部势力的双重夹击。昔日高举义旗的领袖们,最终却沦为历史洪流中的悲剧人物。这场运动的失败,既源于内部治理的腐败与无序,也受到外部强大对手的持续打压。原本充满理想的起义队伍,在内外交困中逐渐失去了前进的动力,最终走向了不可避免的结局。

太平天国的崩溃,宣告了这场波澜壮阔却充满矛盾的运动的终结,也让众多人的希望化为泡影。任何一场变革,都需要付出相应的代价,而太平天国所付出的,远比人们预想的更为惨重。这场运动的失败,不仅意味着一个政权的倒塌,更是无数人理想破灭的象征。历史的进程总是充满变数,太平天国的兴衰,再次印证了这一点。它的结局,既让人唏嘘,也引发了对革命代价的深刻反思。

【失败也是一种胜利:石碑上的不朽名字】

你可能会好奇,太平天国最终失败了,为什么它的名字还能出现在人民英雄纪念碑上?这些没有成功的革命者,他们究竟有什么值得被记住的地方?

其实道理很直接:挫折带来的影响通常比胜利更深远。尽管太平天国的起义没能成功,但它给后来的中国革命和社会改革留下了宝贵的经验。

太平天国运动是中国近代史上一次影响深远的农民革命。这场运动虽然最终未能成功推翻清王朝,也没能建立起理想中的新社会,但它所传递的反抗封建统治、抵御外来侵略的精神却深深影响了后世。更为重要的是,太平天国的斗争为后来的革命者树立了榜样,激发了无数仁人志士为实现民族独立和社会进步而奋斗的勇气。可以说,这场运动在中国近代革命史上具有承前启后的重要意义。

回顾太平天国那段历史,它的失败并非毫无价值。这一事件在中国社会思想的转变中起到了关键作用,特别是在土地政策和女性权益的解放上,为之后的辛亥革命和五四运动奠定了基础。此外,太平天国的尝试虽然在当时未能成功,但它提出的许多理念和改革措施,为后来的社会变革提供了宝贵的经验和启示。这些思想和实践,无疑加速了中国社会的现代化进程,影响了后续一系列重大历史事件的发展。因此,太平天国虽然以失败告终,但其在中国历史上的影响是深远且持久的。

正是这些被视为“失败者”的人,他们的不懈奋斗,唤醒了中国人民的觉悟,引领他们踏上了一条更加宽广的革命征程。他们的努力,虽然一度被视为无望,却成为了推动历史车轮前进的重要力量。

人民英雄纪念碑上刻有太平天国的金田起义,这背后有着深刻的意义。这场起义象征着一种精神,那就是面对困难毫不退缩、坚持到底的革命意志。它提醒我们,无论遇到多大的挑战,都要保持坚定的信念和顽强的斗志。这种精神不仅在过去激励了无数人,在今天依然具有重要的启示意义。通过铭记这段历史,我们能够更好地理解先辈们为理想付出的努力,并从中汲取力量,继续前行。

这段历史展现了中国人民为争取独立、自由和美好生活所付出的巨大代价。虽然太平天国运动最终未能成功,导致其事迹被记录在纪念碑上,但其精神遗产却经久不衰。这一运动不仅反映了当时人民的渴望,更成为后世追求进步的重要精神力量。

从这个角度来看,太平天国虽然最终失败,但也取得了某种意义上的胜利。那些英勇牺牲的战士们用他们的生命和热血证明了一个真理:即使遭遇失败,他们的精神与事迹也会永远被铭记。他们的故事告诉我们,失败并不意味着被遗忘,反而可能成为一种永恒的力量。