公元208年的荆州大地,硝烟弥漫,曹操率大军南下,刘备携数万军民仓皇南逃。在当阳长坂坡,一场决定蜀汉政权存亡的战役悄然展开。这场战役不仅成就了赵云“七进七出”的千古传奇,更在生死存亡之际改写了刘备集团的命运。赵云单骑救主背后,究竟藏着怎样的历史真相?这场惊心动魄的突围战如何成为三国忠勇精神的永恒象征?

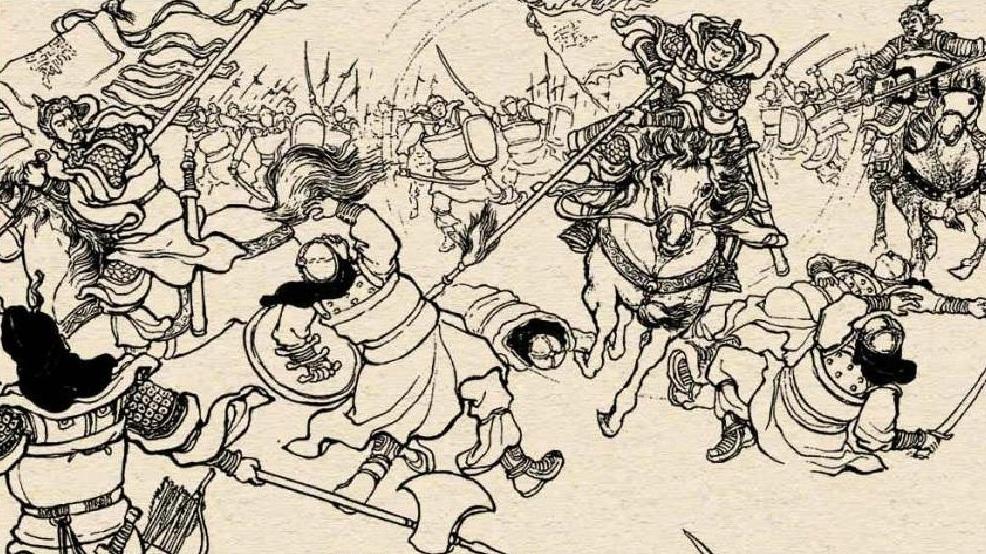

建安十三年(208年),曹操以“奉天子令”之名率五万精兵南下,意图一统荆州。此时的刘备仅有数千兵力,却携带着十余万追随的百姓,行军速度迟缓。曹军虎豹骑以日行三百里的速度追击,于当阳长坂坡将刘备围困。史载“先主弃妻子,与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走”,刘备甚至两度抛妻弃子,足见形势之危急。

在这场混乱中,赵云被赋予护卫家眷的重任。然而曹军铁骑如狂风般席卷而来,刘备妻儿失散于乱军之中。此刻的赵云面临两难抉择:是追随主公保全身家性命,还是逆流折返寻找幼主?

二、七进七出:孤胆英雄的史诗突围

1. 单骑逆行的忠勇抉择当刘备残部溃逃时,赵云毅然调转马头,单骑冲入曹军阵营。《云别传》记载,面对“有人言云已北去”的猜疑,刘备以手戟掷地怒斥:“子龙不弃我走也!”

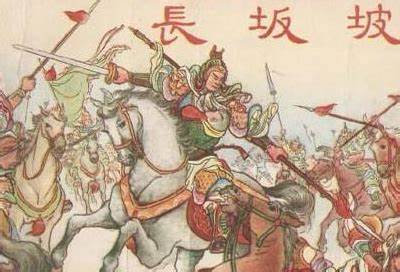

这份信任与赵云的行动形成强烈呼应。他七次突入敌阵,斩杀曹军名将五十余员,史书称其“直透重围,砍倒大旗两面,夺槊三条”。

2. 青釭剑与糜夫人的生死抉择在第三次冲杀中,赵云遭遇曹操背剑官夏侯恩,夺下削铁如泥的青釭剑。这把神兵助其突破重围,最终在一处断墙下发现糜夫人与刘禅。糜夫人为免拖累赵云,将阿斗托付后投井自尽,赵云推墙掩井的细节,既展现了战场残酷,更凸显忠义与牺牲精神的交织。

3. 曹操的惊叹与历史巧合《三国演义》第四十一回描绘了戏剧性场景:曹操在景山观战时,见赵云“所到之处,威不可当”,竟下令“不许放冷箭,只要活赵云”。虽正史未载此令,但《三国志》裴松之注引《云别传》证实,赵云确在“身被数创”的情况下,怀抱幼主突破重围。

三、历史细节:被演义遮蔽的真实1. 时间与空间的军事考据现代学者通过《水经注》等史料还原战场:长坂坡实为绵延数里的缓坡,西临沮水,东接汉津渡口。赵云从四更战至天明,在约5平方公里范围内往复冲杀,其行动轨迹暗合古代骑兵突击战术。

2. 刘备“摔子”的政治隐喻当赵云血染征袍献上阿斗时,刘备“掷之于地”的举动被罗贯中艺术加工为“为汝这孺子,几损我一员大将”。这一行为实则蕴含深意:既是对赵云忠勇的肯定,也是通过贬低亲子强化君臣纽带的政治表演。

3. 被遗忘的悲剧:刘备两女被俘在聚焦赵云救主的同时,历史记载中一个细节常被忽略——刘备两个女儿在此役中被曹纯俘虏。这侧面印证了赵云突围的局限性,也让人更深刻体会乱世中“忠义难全”的现实困境。

四、历史影响:从武将到文化符号1. 蜀汉政权的精神图腾此战后,赵云获封牙门将军,其“虎威将军”称号成为勇气代名词。诸葛亮在《后出师表》中特别提及“赵云、阳群等上将七十余人”,将其忠勇纳入蜀汉正统性建构。

2. 军事艺术的典范之作赵云此战展现了古代骑兵战术的精髓:利用地形起伏实施机动突击,以心理威慑瓦解敌军阵型。明代兵书《阵纪》评价:“子龙长坂之役,可谓知兵机矣。”

3. 东亚文化中的忠勇象征从日本江户时代的“七度笠”武士道精神,到朝鲜王朝《三国史记》的“子龙样”枪法,赵云形象超越地域界限。至今河北正定赵云庙仍香火不绝,其“白袍银枪”的造型已成为戏曲、影视的经典IP。

当我们在《三国志》中读到“云身抱弱子,即后主也,保护甘夫人,皆得免难”

的简略记载时,不应忘记这短短二十字背后,是一个武将用生命书写的忠义传奇。赵云的长坂坡壮举,既是个人武勇的巅峰,更在三国乱世中树起一面精神旗帜——在绝境中选择道义,在黑暗中坚守信念,这正是中华文化中“虽千万人吾往矣”的英雄气概。正如清代史学家赵翼所言:“子龙之勋,不在斩将搴旗,而在存孤卫主,此真古大臣风烈!”