在清代针对州县官的考核体系里,“教化”是一项举足轻重的指标。此概念内涵颇为复杂,其本质旨在引导民众通晓礼仪、明悉律法。然而,在具体推行过程中,却遭遇诸多阻碍。彼时,清代民众识字率普遍偏低,这使得普及法律知识成为地方官府乃至朝廷亟待解决的棘手难题。

【清代是如何普法的?】

古代法律制定标准与现代相较,差异显著。于封建社会,礼与法高度契合,二者几近等同,违背礼制便等同于触犯法律。彼时法律的制定,皆以“礼”这一至高原则为依归。清代法制建设在秉承此传统的基础上,进一步完善与细化,将“礼”的原则融入法律条文之中,使法律体系更为完备。

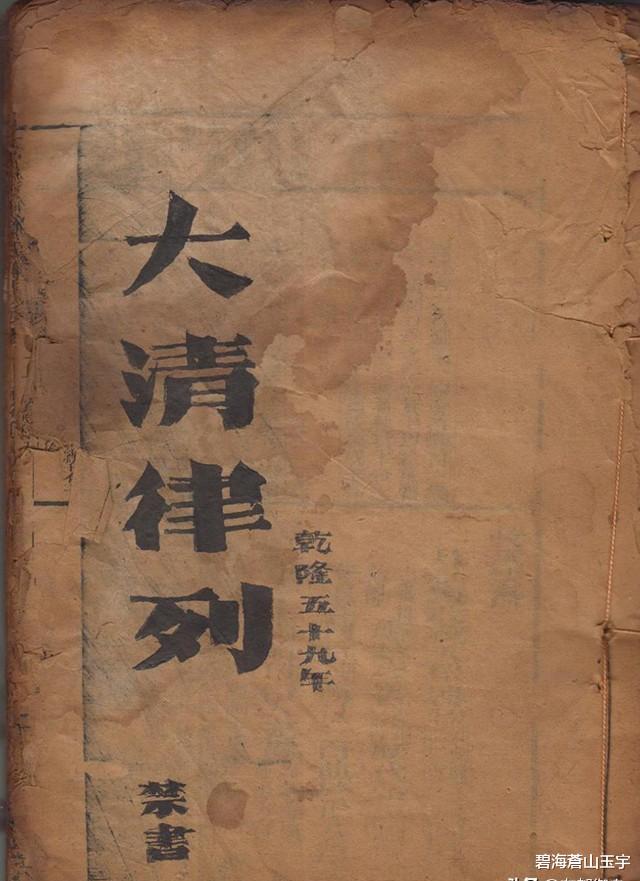

与此同时,封建专制权力为封建法律蒙上了一层神秘的面纱。《大清律例》作为一部重要法典,依据相关规制,仅颁发予问刑衙门。具体而言,就地方政府体系,仅督抚藩臬以及府、州、县等衙门会被配备此法典,而其余行政衙门并不在配置之列,普通民众更是难以窥见其内容。

须知,朝廷既定制度明确规定“各问刑衙门仅持有一部律书”。据此可知,不仅普通民众,即便部分佐贰杂职官员,亦未必得见《大清律例》。故而,若统治者欲借法律维护专制皇权,那么实施普法教育便成为必然举措。

雍正皇帝于《大清律例总论》中曾有此阐述:自繁华之都邑至偏远之乡村,各地州县应效仿《周礼》中布宪之制,适时予以阐释讲解。使民众之间相互劝诫,从而明晓法律之威严,进而珍视自身言行。长此以往,于官府层面,断案判理将更为明晰;于民间而言,纷争诉讼亦会渐次止息。如此,方能匡正社会风俗,振兴礼让之风。

在清代,朝廷将法律普及工作纳入州县官员的政绩考核体系之中。然而,在具体推行普法举措时,地方官员并未以《大清律例》为蓝本,深入乡野村落开展广泛的法律宣讲活动。相反,其主要采用的方式乃是对圣谕进行宣扬阐释。

依据既定规制,在每月初一与十五(农忙阶段予以除外),州县各级官员需率领教官、佐贰及杂职等诸多僚属,亲赴各个乡、村,召集兵丁与民众,恭谨地针对圣谕的每条内容进行详尽阐释。

谈及“圣谕”,部分人士或许尚未明晰其确切内涵。此处所指,乃顺治九年颁行的圣谕六条,具体涵盖:恪尽孝道以事父母,秉持恭敬之心对待尊长,促进邻里关系和睦融洽,注重对子孙的教导训诫,敦促众人安守各自营生,严禁一切不当行为。

康熙九年,清廷颁行《圣谕十六条》,其内容涵盖诸多治国理政与社会教化之要旨。在人伦纲常方面,倡导以敦行孝悌之举,强化人伦秩序;通过笃厚宗族关系,彰显和睦融洽之风。于社会和谐层面,强调以和洽乡党邻里,平息争讼纠纷;注重发展农桑之业,确保衣食丰足无虞。在财用与教育领域,推崇节俭风尚,珍惜财物用度;重视兴办学校,端正士子学习风气。思想文化上,摒弃异端邪说,尊崇正统学说;普及法律知识,警醒愚钝冥顽之人。道德风俗上,彰明礼让之义,敦厚社会风气;鼓励民众致力于本业,稳定百姓志向。在子弟教育与社会风气引导方面,训诫子弟规范行为,减少无端妄为;抑制诬告之风,保全善良之人。法律执行与社会治安方面,禁止藏匿逃犯,避免株连无辜;督促民众完纳钱粮,减轻催征之扰。于乡村治理而言,组织乡勇等力量,消弭盗贼隐患;劝诫民众消解愤懑,珍视自身性命。

由此可见,无论是顺治时期的圣谕六条,抑或康熙时代的圣谕十六条,均为统治者对国家律法进行深度提炼与概括的产物。此举措旨在以更为通俗易懂之形式,向广大乡民群体传递律法要义,助力其增进对国家法律的理解与认知。

宣讲圣谕,又称讲乡约,乃一项兼具神圣性与重要性的仪式活动。于各乡村,皆设有专司讲乡约之地。约正之职,由当地德高望重的绅士担任。与此同时,从各村遴选出三四位品性淳朴、恪守规矩者,轮流值月进行分讲。

为推动圣谕在乡民群体中的有效研习与领会,各乡约所分别设置“善恶簿”与“劝善簿”,旨在对日常恪守礼仪规范、遵循律法准则的乡民予以褒奖。与此同时,“纠恶簿”亦发挥关键作用,针对诸如怠惰、赌博、酗酒以及抗缴税粮等不当行径,依规施行惩处措施。

为推动乡民研习圣谕,官府施行了一系列更具实质效益的激励举措。每年,官府会遴选出若干始终秉持善念、践行善事的乡民,对其予以豁免赋税与徭役的奖赏。与之相对,针对那些经反复劝诫仍不思悔改者,则采取杖笞之刑作为惩戒。

值得注意的是,清代的这一普法教育模式具有鲜明的官方强制性特征。在宣讲圣谕之际,乡野民众务必搁置手头农事,齐聚于乡约所参与学习。若有缺席情况,当事人将遭受族长依规惩处。

【《大清律例》在民间无法全面推行】

在完成圣谕的宣讲环节后,便会展开对具体法律条文的阐释工作。《大清律例》历经多次修订,至乾隆五年正式确立定制。该律例全书计47卷,涵盖律文436条,所附条例达1049条。

显然,鉴于《大清律例》律例条文繁多,对其逐一阐释并不具备现实可行性。一方面,彼时普通民众文化水平普遍较低,即便进行详尽讲解,亦难以有效记忆。另一方面,诸多条文与民众日常生活并无直接关联。基于此,官府并未对《大清律例》全文展开宣讲,而是择取其中与民众切身利益相关的条文予以传播。

回溯至清顺治年间,便已颁行相关律令:各问刑机构仅存一部律书,且严禁普通民众知晓,致使违法现象屡见不鲜。基于此,朝廷遂令督抚择取刑律中与民众相关之条款并予以辑录,责成地方官员于春秋农闲之时,向民众阐释讲解。

从整体视角审视,朝廷面向普通民众开展的法制宣传教育内容相对浅显,多处于基础层次。与之形成鲜明对比的是,针对读书人群体,朝廷在法律知识普及方面提出了更为严苛的要求。

在清朝统治时期,为强化对知识分子思想领域的管控,朝廷规定府州县学生员,除研习传统的四书五经外,还需熟诵《圣谕广训》及其附录律条。与此同时,为推动教化在社会层面更深入、广泛地传播,州县官员积极倡导地方绅士踊跃捐资,旨在为本地家境贫寒、无力就学的子弟创设“义学”这一教育机构。

统治者秉持这样的理念:礼教的推行与法制教育的实施,均需以一定的文化素养作为根基。如所言:“民众若不熟知诗书典籍,士人便不会敬畏王法,进而可能出现包揽词讼、聚众结党、在乡里肆意妄为等行径。此皆因平日里缺乏系统规范以约束身心,致使行为放纵至此。故而,当务之急乃是大力兴办义学。”

在封建专制体制下,朝廷推行普法教育,并非旨在赋予民众运用法律捍卫自身权益之能力,实则欲借法制权威,迫使百姓于专制权力架构下,驯顺地沦为被统治阶层。此乃封建专制社会的普遍特征,究其根本,皆是出于维护统治阶层利益之目的。