2016年5月,北京协和医院重症监护室传出断续的哼唱声。85岁的郭颂在病榻上反复呢喃着《乌苏里船歌》的旋律,直到生命最后一刻仍紧攥着当年采风笔记。这位曾让东北民歌唱响维也纳金色大厅的艺术家,终究没能等来他期盼十四年的正名。

1931年沈阳城破的炮火中,郭家降生了个啼哭格外响亮的孩子。少年时代的郭颂常在防空洞里用歌声安抚惊恐的邻里,未受过专业训练的他,天生懂得用旋律熨帖人心。二十岁那年,这个在田间地头唱歌的年轻人,带着满裤腿泥巴闯进了黑龙江省文工团考场。

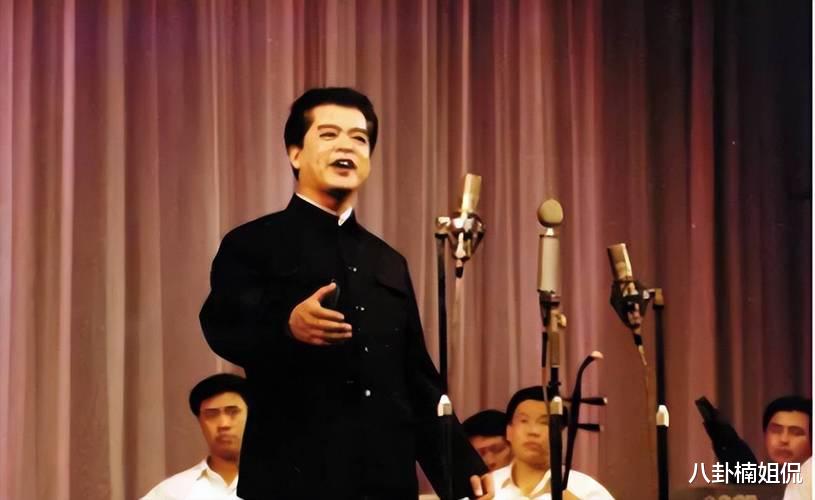

在文工团的煤油灯下,郭颂完成了对民间音乐的启蒙。他像候鸟般迁徙于松花江两岸,记录下纤夫号子、伐木夯歌、婚丧小调,用十年时间建立起东北民歌档案库。1961年创作的《新货郎》,让全国人民记住了这个能把算盘声唱出韵律的东北汉子。

1962年深秋,赫哲族村落迎来一群特殊客人。郭颂跟着渔猎队凌晨三点出船,在晨雾弥漫的江面上,老船工即兴哼唱的调子让他浑身战栗。连续七昼夜同吃同住,创作团队记下三大本音乐素材,将传统民谣《等阿哥》的渔猎节奏与现代交响乐糅合。

当《乌苏里船歌》在人民大会堂响起时,联合国教科文组织的专家激动地记录下这个"东方民族音乐活化石"。这首歌不仅登上新闻联播前奏,更成为三十多个国家音乐教材范本。赫哲族博物馆至今陈列着郭颂当年穿过的鱼皮衣,见证着这段艺术佳话。

2001年深冬,七十岁的郭颂收到传票时正在整理民歌集。赫哲族代表主张《乌苏里船歌》应属改编作品而非原创,这场诉讼如同投入乐坛的深水炸弹。庭审现场,老人颤抖着翻开泛黄的采风笔记:"我们当时录了27盘磁带,光是曲谱就记了四百多页。"

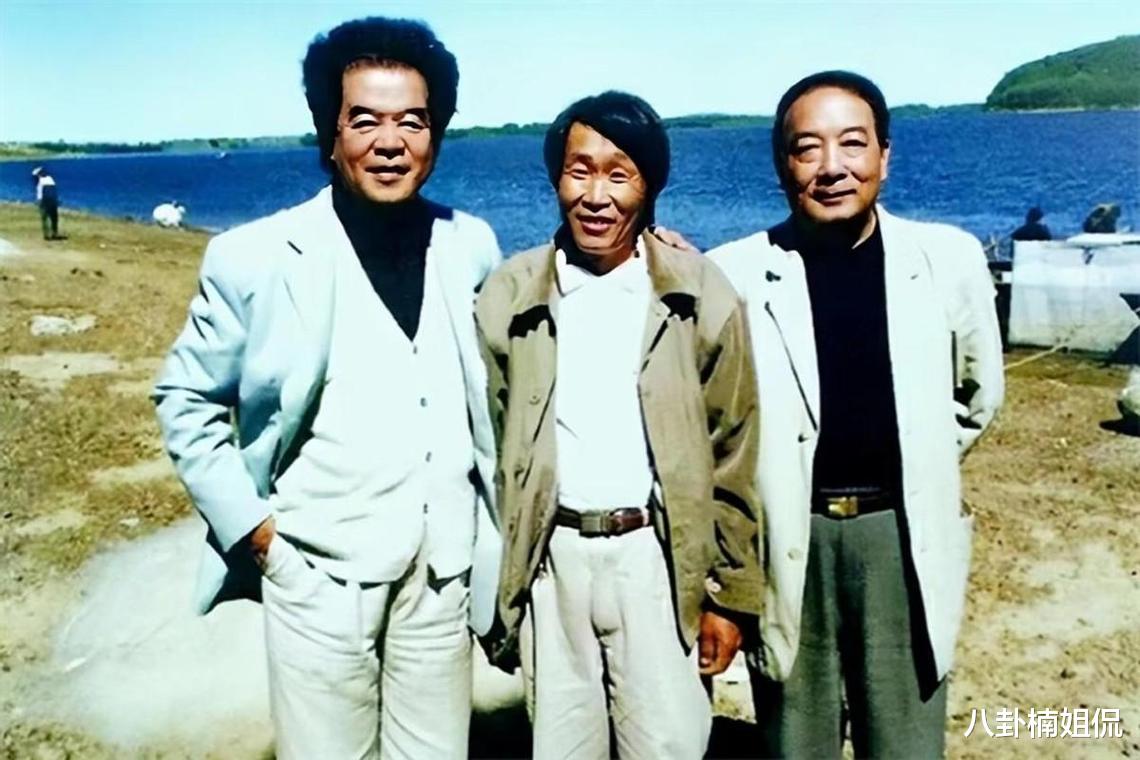

尽管法院最终判定为"原创性改编",但舆论漩涡已不可逆转。有人翻出他拒绝百万商演邀请的旧闻,质疑其沽名钓誉;也有人发现他将全部版税捐建了五所民族小学。在生命最后十年,这位曾十二次赴赫哲族采风的老人,始终没能等到他渴望的文化理解。

2016年的追悼会上,赫哲族代表献上的不是花圈,而是一支镶着鹿角的口弦琴。这场持续十四年的争议,意外推动了《非物质文化遗产法》的完善。如今《乌苏里船歌》的创作者栏里,永远镌刻着"赫哲族传统民歌元素"的注释。

从松花江到乌苏里江,郭颂用八十五年走完了他的文化苦旅。那些被争论不休的旋律,仍在博物馆智能系统中循环播放——每当有游客驻足,电子屏就会浮现老艺术家采风时的影像。他弯腰记录老船工哼唱的模样,或许才是对文化传承最深刻的注解。