周馥这位清朝时期有名的大臣,曾跟着李鸿章学习处理洋务30多年,多年的努力付出也造就了他成为两广总督一职,可以说他是清末改革时期的清流。

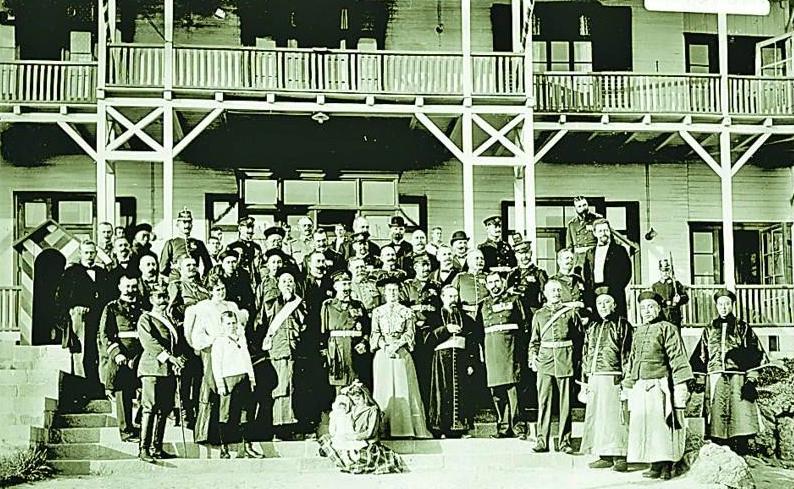

画面中清朝官员一行人,大步走上码头,很有风度,位于中间腰杆笔直的那位,就是周馥,他虽年迈沧桑,但气度丝毫不减当年的锐气。

这张老照片,拍摄于香港,1907年周馥等人复命前往香港处理事务,港口台上被摄影师拍下这一霸气的瞬间。

周馥,字玉山,本名叫宗培, 出生在书香门第世家,从小就十分受父母的宠爱,不过在教育方面上,他们父母非常严谨,周馥5岁时,就背熟了四书五经,之后更是在两年后读编万书。

如果按照这个速度想必,周馥能够快速完成科举之路, 但不巧的是,当时的太平军突然起义,这也让周馥原本的计划全被打乱。

他的父亲也是十分担心,周馥的科举考试,为此还托人为他捐得监生,该准备的都准备妥当了,就差周馥前往考试。

可事与愿违,在那个动荡不安的年代里,战乱时常发生,周馥也不能如偿所愿的参加,无奈之下,周馥只能以教书的方式,来维持生活。

1861年,周馥来到为了维持生计,不得不前往安庆,但由于之前错过科举,没有功名在身,顶多是一个秀才,初到安庆的他,身上也没有什么钱财,在旧社会中,一个读书人想要找一份工作,是一件非常挑剔的事情。

苦力是最不愿意做的,就这样周馥在街头摆写字摊,为被人代写书信,对联等等,正是这份看似卑微的工作,为他日后打开了仕途的大门。

有一天周馥和往常一样摆摊做字,但这次来了一位不速之客,一位年迈的妇人想让他代写一份诉状,后来这份诉状被湘军将领曾国荃看到,其中的文采和清晰有条的逻辑引起了他的关注。

果断派人请他约见,同时还给她推荐一份工作,然而,周馥在藩幕府中平平无奇,这或许是和他不善言辞有关,直到有一次为厨师代写伙食清单,才真正改变了他的命运。

这份清单是李鸿章下令的,整理完之后,清单也被交到了他的手上,在看过后李鸿章发现周馥这个人,非常认真和细致印象深刻。

他非常爱惜人才,在经过一番了解后,就将其招至身边,跟随李鸿章从事长达30多年的洋务处理。

后来在淮军组建过程中,周馥成为了李鸿章的重要幕僚,主要负责文牍的工作,他在这里出色的行政能力,逐渐在军中崭露头角。

美中不足的是,周馥在军中很少与他人交际,这并不代表他不善言辞,而是因为与其他同僚之间,缺少了一个功名。

他们个个都有功名在身,反观周馥由于战乱的影响,迟迟未能参加科举,所以在军长他只能以忠义为重,这种特质使得他在晚清官场中显得格格不入,甚至被清流派视为浊流。

翁同龢初次见到周馥时,是这样评价他的甚能而滑,既不细说,也不当面点出,只用了简简单单的四个字来表达,他当时在官场中的尴尬处境。

如果一个人不善交际,在职场上就算拥有再高的天赋,也很委以重任,好在周馥一直跟随在李鸿章的身边,随着他的事业升迁,周馥的仕途也逐步上升。

1870年,李鸿章成为直隶总督兼北洋大臣,开始筹划洋务事宜,周馥作为其心腹下属,积极参与其中。

北洋海军、天津武备学堂、电报局等项目的建设,都有周馥的身影出现,可谓是从一个新人一步步成长到了,职场大佬。

话虽说如此,但总有出差的时候,甲午战争的爆发,就给了周馥沉重的打击,他与李鸿章均不主张开战,但未能阻止战争的爆发。

周馥临危受命,负责前敌营务,经过多日的努力,却依旧无力回天,败后,他深感无力,甚至一度退隐。

1901年,李鸿章病危,他太清楚周馥的为人,也知道这件事对他同样深受打击,于是救人周馥赶赴北京,见自己最后一面。

临终前,他叮嘱周馥,要信守承诺完,成李鸿章未竟之事,但这一承诺,却在后续的政局与时局中,逐渐变成了空言。

李鸿章去世后,周馥升任山东巡抚,成为封疆大吏,他在山东推行了一系列改革举措,包括减赋役、农业、治理水患等,一举推动了山东的经济和教育发展。

1906年,因周馥的成就有目共睹,又深受大臣敬佩,所以升任他成为两江总督,且参与清末新政,之后他联名奏请废科举、立宪,甚至提出三权分立的建议。

晚清官场的复杂局势,也让周馥倍感压力,慈禧对袁世凯等地方势力的猜忌与防范,使得周馥所处的位置更加微妙。

他与袁世凯是姻亲,同为李鸿章旧部,但在朝廷中并非核心人物,目睹清王朝的腐朽和危机,周馥对时局感到绝望。

第二年,他在两广总督任上,不久之后便选择以年老多病为由辞官,结束了长达数十年的仕途生涯,离开政坛后,周馥移居青岛、天津,过着闲适的生活。