【《——【·前言·】——》】

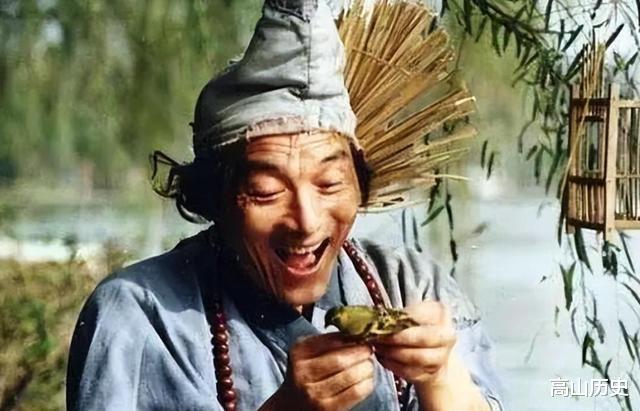

一说起“济公”,好多人脑海里就会浮现出那个疯疯癫癫的和尚形象。他爱喝两口酒,还总爱捣鼓些调皮事儿,就好像是超脱尘世的仙人一样,正所谓“酒肉穿肠过,佛祖心中留”。

嘿,你晓得不?历史上的济公可不是光在传说里的角色,他是实实在在存在过的高僧呢。当年济公圆寂的时候,就留下一首短短24字的禅诗,可就这小诗,却像一把钥匙,打开了好多人的心结。正所谓“短小精悍,四两拨千斤”,别看这诗字数不多,威力可不小。

这首诗到底藏着啥智慧呀,咋就能让这么多人都从中得到好处呢?就这么几句简短的话,又是咋影响大伙生活和想法的呢?老话说:“麻雀虽小,五脏俱全。”别看这诗就几句,其中门道可不小。

咱都知道,“三十年河东,三十年河西”,这人的命运啊,有时候就跟坐过山车似的,起伏不定。今天要讲的这人呢,原本是个富家公子,家境那叫一个殷实,吃穿不愁,要啥有啥。可后来不知咋的,竟摇身一变,成了个疯疯癫癫的和尚,这人生的转变,实在是让人唏嘘不已。

南宋那会儿,浙江台州有个娃娃呱呱坠地,这孩子叫李修缘。他爹李茂春,在当地那可是出了名的大好人,家里头田地多得很,足足有上百亩呢,钱财更是数都数不清,堪称家财万贯。正所谓“积善之家,必有余庆”,说的大概就是李茂春这样的人家。

李家祖上那可是风光得很呐,就说他曾祖父李遵勖,那可是宋太宗的驸马爷呢!可李茂春这人,一直没孩子,急得不行,眼瞅着都四十好几了,才好不容易得了这么个宝贝儿子。正所谓“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”,说的可不就是这事儿嘛。

老话说:“千盼万盼,盼来个稀罕宝。”李茂春家这个孩子,那可是得来不易,全家人都对他寄予了厚望。李茂春就盼着这孩子能光宗耀祖,将来当个有出息的大官,把家族的荣耀传承下去。

老话说:“三岁看大,七岁看老。”李修缘打小就跟别的孩子不一样。别家小孩都在撒欢儿玩耍,他却独独爱翻看佛经,对佛法那叫一个痴迷。

俗话说,“从小看大,三岁看老”。那李修缘啊,老是追着他爹李茂春,非让给讲讲佛经里那些不好懂的地方。这孩子理解能力特别强,对知识的渴望也比一般人高。他这独特的喜好,可把李茂春弄得,又是高兴,又有点担心。

俗话说,天有不测风云,人有旦夕祸福。李修缘刚长大成人,就遭了大难,爹妈先后去世,家里的财产也被贪心的亲戚抢得一干二净。这变故来得太突然,可李修缘没被悲伤和愤怒打倒。

然而呢,他却选了条谁都没想到的路:跑去当和尚了。这决定一出,认识他的人全惊掉了下巴。要知道,在那时候,社会环境和现在可不一样,一个家里有权有势的年轻后生,放着大好前途不要,跑去出家当和尚,简直太让人意外了,就像俗话说的“放着阳关大道不走,偏走独木桥” 。

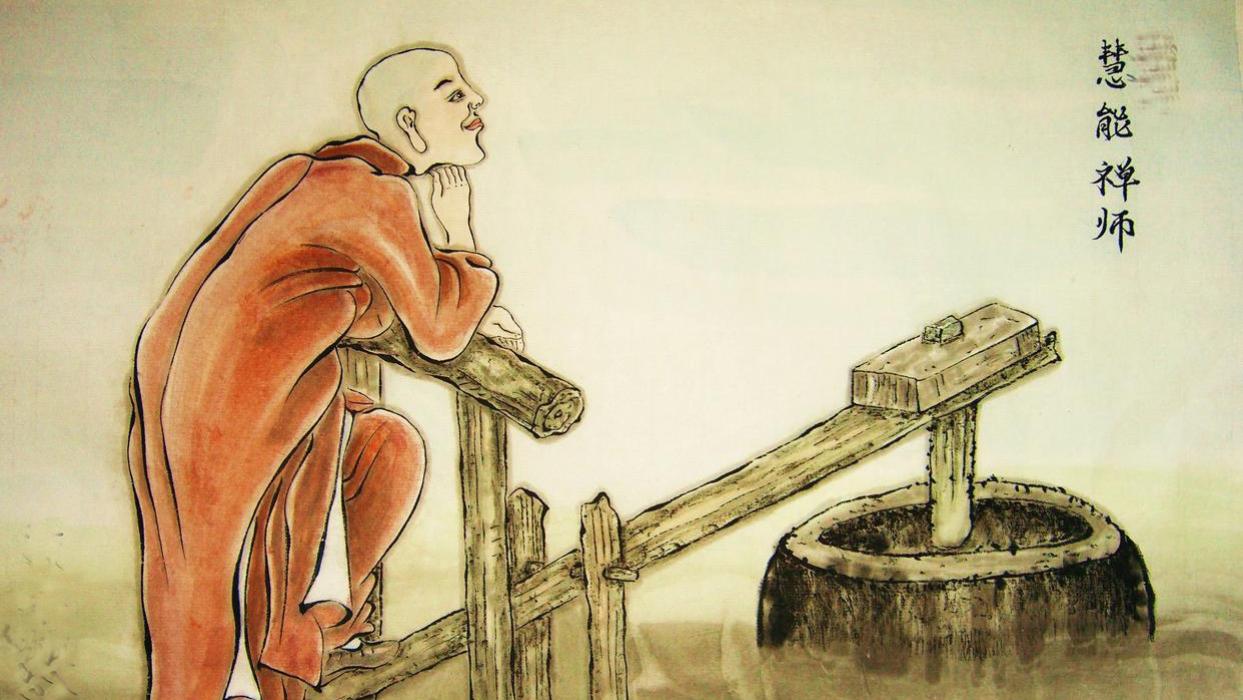

俗话说,“树挪死,人挪活”。李修缘最开始跑到国清寺,跟着法空一本当徒弟。后来呢,他又东奔西走好多地方,最后在杭州灵隐寺拜了佛海禅师慧远当师傅,还得了个法号。

嘿,你瞧,原本的富家公子,眨眼间就成了个普普通通的和尚。这变化,就像那句俗语说的“天有不测风云,人有旦夕祸福”。道济经了这事儿,深深感受到人生充满变数,啥都不好预测,这也让他追求真理的决心变得更坚定啦。

在寺院里生活,那可是能磨练人的心性,让人更专注于修行。就像俗话说的,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来” 。寺院这种特定的环境,远离尘世喧嚣,日复一日的规律作息、清苦的生活,还有各种修行功课,都是对道心的一种打磨。在这里,人们能在宁静中审视内心,让自己对修行的追求愈发坚定。

道济刚进寺院那会儿,看着和别的和尚没啥两样。寺里的规矩,他那是一点不打折扣,天天老老实实打坐念经,修行特勤奋。慧远禅师可喜欢这个机灵的徒弟了,老是当着大家的面夸他。就像俗话说的“是金子总会发光”,道济的表现很快就引起了师父的注意。

老话说,“人是会变的”,时间一长,道济的举动就越来越让人摸不着头脑了。以前他总是按时打坐,专心念经,现在呢,打坐不按时,念经也像丢了魂儿似的。最让人惊掉下巴的是,他居然明目张胆地破戒,又喝酒又吃肉。

在那会儿的佛门里,这种行为简直就是离经叛道。道济干的这些事儿,实在让人摸不着头脑。有人琢磨,是不是他碰到啥重大打击了,还有人觉得,说不定他修行的时候走火入魔了。就像老话说的,“事出反常必有妖”,道济这举动太反常了。

有道是“林子大了,什么鸟都有”。道济那些不按常理出牌的行为,可把寺里其他僧人给惹恼了。他们一窝蜂地跑到慧远禅师那儿去诉苦,嚷嚷着要把道济赶出寺院。

当时啊,好多人都在指责。可慧远禅师呢,就简简单单说了一句话。有道是“一言解千愁”,就这一句话,一下子就把那会儿剑拔弩张的矛盾给化解了,同时还让道济那些举动有了个庇护,不至于再被人揪着不放。

常言说得好,“海纳百川,有容乃大”。慧远禅师心怀包容,又极具智慧,这不仅体现出他对佛法真谛有着透彻的领悟,还为道济那种不走寻常路的修行方法腾出了地儿。

俗话说,“宰相肚里能撑船”,慧远禅师十分宽容,这才使得道济能在灵隐寺接着修行。可谁能想到,道济这行为是越来越离谱。他天天在大街小巷晃悠,穿得破破烂烂的,看上去跟个乞丐没两样。

人们都喊他“ ”,就好比那种疯疯癫癫的济公和尚。很多人都不明白为啥要这么叫他,有人甚至嘀咕,怀疑他到底还算不算个正经僧人呢。毕竟“事出反常必有妖”,这样的称呼难免引发大家的猜测。

有道是“大智若愚”,道济就靠着这种看似疯疯癫癫的做派,成功走进民间,实实在在地感受到了老百姓的艰难困苦。

嘿,咱来聊聊济公活佛那充满大爱的行善旅程。有句老话说:“积善之家,必有余庆。”济公活佛呀,就始终行走在慈悲为怀的道路上,一路帮助那些有困难的人,做了数不清的善事。

从明面上瞧,道济好像堕落了,成了个整天不务正业、又喝酒又吃肉的和尚。可俗话说“人不可貌相,海水不可斗量”,实际情况压根不是这样,他心里头的慈悲啊,一点儿都没改。

俗话说“医者仁心”,道济把自己攒的所有钱都拿出来帮助那些穷苦老百姓。不仅如此,他还专门去学医术,跑到各处给人看病。道济这样做,完全符合佛教里“慈悲为怀”的主要想法,他是实实在在地用行动表明了啥叫真正的慈悲。

有道是“医者仁心”,道济那医术,简直神了,病人只要吃了他开的药,病立马就能好。不管是穷人还是富人,只要找上门来求他治病,道济都会全心全意帮忙。说来也怪,有些有钱有势的人,哪怕出再多的钱请他看病,他也经常拒绝。

有句老话说,“医者仁心”,道济就特别能体现这一点。他觉得,与其费功夫给富人瞧病,不如多去救几个穷人。这种看病的态度很特别,能看出道济对社会上贫富不均的情况看得透彻,他是想用自己的办法,去拉近富人和穷人之间的差距呢。

有道是“善有善报”,道济这般毫无私心的举动,让老百姓们对他爱戴和尊敬得不行。大伙都亲热地喊他“济公”,这名号可比他原本的法号“道济”响亮多啦。

在咱老百姓心里,道济可不是那个疯疯癫癫的和尚了,那就是一尊实实在在的菩萨啊!正所谓“救人一命,胜造七级浮屠”,道济能给大家带来盼头,让心里头踏实。

俗话说“萝卜青菜,各有所爱”,在民间,道济那形象可是深入人心,成了大伙信仰里相当关键的一部分。但在寺庙里,情况就不太一样喽。道济的种种行为,让好些僧人心里头很不痛快。他们觉得,道济做的那些事儿,简直是把佛门的好名声给败坏了。

咱就说,每次要是有人提出来要把道济从寺里赶出去,慧远禅师总是简简单单一句话,就把大家伙儿的气儿给消了。这慧远禅师的这种做法,正应了那句“行家一出手,就知有没有”,体现出他对佛法本质那可是了解得透透的。

他没被道济那些表面的东西给忽悠住,而是看透了道济行为背后那慈悲的实质。就像俗话说的“透过现象看本质”,他做到了。

在艰难处境里咬牙挺住而后重获新生有道是:“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”当一个人身处逆境,就像陷入了泥沼,到处都是困难和阻碍。但要是能在这种情况下坚持下去,不放弃,就有可能像浴火重生的凤凰一样,获得新的生机,重新开启美好的篇章 。

老话说,“屋漏偏逢连夜雨”。公元1201年的时候,一直护着道济的慧远禅师去世了。没了依靠的道济,只能离开灵隐寺,去了净慈寺。本以为能安稳些,哪知道好景不长,才过了三年,净慈寺就着了一场大火,整个寺院都给烧没了,连方丈德辉也在这场大火里丢了性命。

俗话说“天有不测风云”,这场突然降临的灾祸,让净慈寺损失惨重,也给道济的修行之路设下了大难题。

俗话说:“患难见真章。”当时,一场灾难突如其来,道济可跟平常不一样了,展现出超厉害的领导本事。他带着寺里的僧人们到处去化缘,为重建净慈寺凑木材和钱。就靠着他这一番努力,净慈寺最后成功重建起来了。

道济这么做呀,充分显示出他对佛法领会得透彻,还能切实去践行。咱都知道,在佛教里头,有句话叫“普度众生”,这可是很关键的修行法子。道济呢,碰到困难的时候,既坚韧又无私,这不就把“普度众生”的精神体现得淋漓尽致嘛。

有道是“人不可貌相”,道济这件事儿,就让大家看到了他不一样的一面。平常看他好像疯疯癫癫的,但真到了要紧关头,他可不含糊,一下子就站出来担起责任了。说不定啊,他这么久修行,就是想在那看似疯傻的模样下,藏着一颗清醒又善良的心呢。

俗话说“心诚则灵”,道济的所作所为呀,让大伙明白,佛法的真谛压根不在那些表面形式上,关键得看内心的修行咋样,还有对旁人是不是真心关怀。他用实实在在的行动,把啥叫真正的菩萨道给讲得明明白白的。

在生命走到尽头时领悟道理所写下的《辞世颂》。常言说得好,“人之将死,其言也善”,人在临终之际,往往能对世事有不一样的感悟,这《辞世颂》便是在这样的背景下诞生的。

道济生命的最后几年是在净慈寺度过的。话说在1209年的时候,他就感觉自己大限将至了。在他圆寂之前呢,还写了一首诗,后人把这首诗叫做《辞世颂》。正所谓“人之将死,其言也善”,道济这最后的诗作想必也蕴含着独特的意味。

俗话说,浓缩的都是精华。就这短短二十四字的诗句,把道济一辈子的感悟讲得明明白白。道济这六十年人生啊,一开始家境那叫一个显赫,后来却四处漂泊,居无定所。本来修行挺严谨的,后来却整天疯疯癫癫。他这辈子,那可真是经历了无数的大起大落。

不过呢,当道济回头看过去经历的那些事儿,就感觉一切都跟水天相连处一样清亮明白。这首诗呀,可不单单是道济对自己这辈子经历的总结,更是他对人生到底是咋回事儿的深刻领悟。正所谓“世事洞明皆学问”,道济通过这首诗,把自己对人生的感悟展现得明明白白。

有道是“心清则明,心浊则暗”。在当时的社会环境下,人们大多一门心思追求外在成就,像功名利禄啥的。而道济这首诗啊,就体现出他对生命有着特别深刻的见解。他觉得,人生真正的意义,根本不在那些外在的成就上,关键是心里得清亮明白。不管人生路上风风雨雨有多少,只要能一直守住自己内心的纯净,就能瞧见生命最本真的美好啦。

有道是“心若安处,便是吾乡”,道济的这份感悟,跳出了世俗对成败输赢的计较,抵达了更高的精神层面。他留下的《辞世颂》,成了后来修行之人的关键参考,对中国佛教的发展影响极大。

【《——【·结语·】——》】

济公这人呐,原本是富家公子,后来成了个疯疯癫癫的和尚,最后却成了人人爱戴的活佛。这一路走来,就像俗话说的“三十年河东,三十年河西”,完完全全就是一个修行者的传奇经历。

有句老话说:“人不可貌相,海水不可斗量。”济公就是这么个典型。在当时那个人们大多循规蹈矩的社会背景下,他不走寻常路,用一种特别的法子讲解佛法,行为看着疯疯癫癫,却实实在在在践行慈悲。从济公的事儿能知道,真正的智慧和慈悲,可不是按平常人的眼光能看透的。

俗话说“万变不离其宗”,他那首《辞世颂》,把人生本质说得透透的。人生路上,起起落落再正常不过,但只有一直坚守内心的纯净,才能真正参透生命的意义。

俗话说“行不更名,坐不改姓”,灵隐寺官网有个故事叫《济颠“东壁打到西壁”》 。当时呀,灵隐寺作为佛教圣地,在佛教文化传播等方面影响深远。济颠和尚在寺中那也是颇具传奇色彩,而这个故事,就围绕着他在寺里“东壁打到西壁”的奇妙事儿展开,具体内容如何,且听灵隐寺官网细细道来。