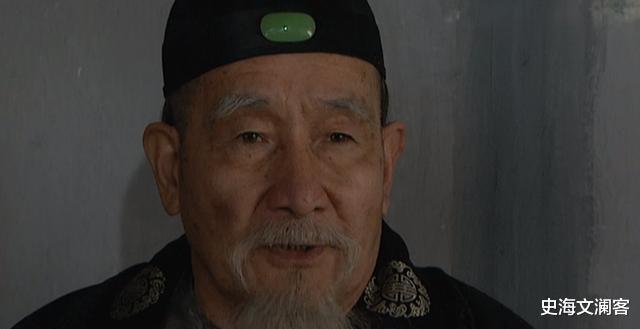

在电视剧《雍正王朝》里,王掞这个角色常常让人产生误解。他的行为和动机并不像表面看起来那么简单,很多观众可能会误读他的真实意图。其实,王掞在剧中的表现有着更深层次的背景和原因,他的角色设定远比我们想象的要复杂。通过仔细分析他的言行,我们才能更好地理解他在整个故事中的作用,而不是仅仅停留在表面的判断上。

在剧情发展中,王掞完成了三件重要的事情——首先,他精心策划了一场复杂的政治阴谋,成功地让敌对势力内部陷入混乱。接着,他利用自己的影响力,推动了一项关键政策的实施,这一政策极大地改变了故事的走向。最后,他巧妙地调解了一场即将爆发的冲突,避免了不必要的损失。这三件事不仅展示了王掞的智慧和策略,也深刻地影响了整个剧情的发展。

在太子胤礽首次被废时,王掞为了保住太子,不惜在康熙面前痛斥众臣和皇子,甚至指责康熙没有教导就施以惩罚。

在朝廷讨论任命大将军王的会议上,王掞原本已经放弃了支持废太子胤礽,转而看好老四胤禛。然而,出乎意料的是,他再次站出来,强烈推荐胤礽担任这一重要职位。

为了替老四清除障碍,王掞用言语激怒了郑春华,导致她选择了极端的方式结束生命。随后,王掞自己也吞下毒药,结束了生命。

乍一看,王掞给人的印象是个固执己见、不懂变通的书生。他学识渊博,但在处理政治事务时却显得不够灵活,缺乏应有的策略和手腕。这种性格让他在复杂的官场中显得有些格格不入。

那么,实际情况究竟如何呢?

当然不是这样的!

康熙选人向来眼光独到,怎么会挑个水平不够的人来教未来的皇帝?要知道,王掞可是从众多文臣中脱颖而出的。如果他的能力真那么差,康熙这位以知人善任著称的皇帝,又怎会让他担任如此重要的角色?这完全不符合康熙用人的一贯标准。说白了,康熙选王掞当太子老师,恰恰证明了他的实力。

让我们来聊聊王掞这个人。你可能没怎么听说过他,但他绝对是个厉害角色。虽然看起来就是个不起眼的老头,但他的本事可不比大家熟知的邬思道差。这篇文章就是要告诉你,王掞到底有多牛,为什么说他被大家小看了。通过三件事,咱们一起来看看这位"帝师"的真正实力。

【力保太子,顶撞康熙】

王掞刚刚露面,就在皇帝面前来了一场震撼人心的死谏。这种极端的行为不仅展示了他的决心,也让在场所有人都为之震惊。通过这种方式,他成功地将自己的立场和信念传达给了最高统治者。

那时,太子胤礽刚被废黜,朝野震动。康熙皇帝突然下令废除胤礽的太子之位,这一决定让整个朝廷措手不及。大臣们议论纷纷,猜测皇帝的用意,而胤礽本人则陷入了前所未有的困境。这一事件不仅改变了胤礽的命运,也对清朝的政治格局产生了深远影响。

康熙从热河回到京城后,在御前会议上公开宣布要废掉太子胤礽的位子。话刚说完,王掞就立刻站了出来。

为了说服康熙听自己说话,王掞一上来就直奔主题,毫不拐弯抹角。他开门见山,直截了当地表达了自己的想法,完全没有铺垫。这种方式虽然直接,但显然是为了引起康熙的注意,确保自己的观点能被认真对待。

今天,我斗胆向陛下直言。无论您是否采纳我的建议,我都要把话说完。如果陛下不让我说话,我宁愿在金殿上自尽,到地下去向先帝们禀告。

这意思很清楚:皇上,你要是不让我开口,我就死给你看。死了之后,我就去找你爹、你爷爷,还有你们爱新觉罗家的老祖宗,跟他们好好说道说道。

康熙见王掞态度如此坚定,只得点头同意。王掞得到许可后,立刻抛出了他那套“不教而诛”的言论,这一观点后来广为人知。

为了更高效地传达信息,我将直接提炼核心要点并进行简洁翻译。

在朝廷中,无论是六部九卿还是上书房的大臣们,几乎没有人真正用心支持太子。他们表面上顺从,实际上却各怀心思,暗中划分派系,各自为不同的主子效力。

除了四阿哥胤禛和十三阿哥胤祥,其他皇子们都在打自己的算盘,心思各异。他们不是暗中设陷阱,就是背后使坏,连大阿哥都不例外,竟然用邪术诅咒太子。

说到底,太子确实犯了错,但考虑到他现在的处境,难免会有些失误。皇上您应该给他一个改过自新的机会,而不是直接否定他。如果一味地严厉惩罚,而不给他改正的机会,那就等于在惩罚之前没有给予任何教导。

王掞说完后,康熙反问他,作为师傅,他又该承担什么责任。王掞的回应让在场所有人都大吃一惊。

我犯下了不可饶恕的罪行,理应被处死。我已经让家人为我准备了棺材,说完这些话后,我打算以死赎罪……我全家三十多口人,也愿意陪我一同赴死。

王掞的这一举动让康熙彻底无言以对。他的行为不仅出人意料,更让康熙感到措手不及。面对如此局面,康熙一时间竟不知该如何回应,只能沉默以对。这一场景不仅展现了王掞的果断,也凸显了康熙的无奈。整个过程看似简单,却蕴含着复杂的情绪变化,令人印象深刻。

康熙面对王掞这种豁出性命的对手,即便精通帝王权术也束手无策。一个人连命都豁出去了,哪里还会在意你用什么计谋和手段。这种无所顾忌的态度,让康熙的一切策略都失去了作用。说到底,当一个人连生死都置之度外时,再高明的手段在他面前都显得苍白无力。康熙虽深谙权谋之道,但在这种极端情况下,也只能徒呼奈何。

张廷玉很懂康熙的心思,他马上站出来打圆场,用宽厚待人的道理平息了王掞的激烈言辞。康熙也顺水推舟,让人把王掞带下去,交给家人看管。这样一来,这场以死相逼的进谏才算收场。整个事件得以平息,多亏了张廷玉的及时应对和康熙的果断处理。

那么问题来了:王掞为什么敢这样顶撞康熙?他就真的一点都不怕掉脑袋吗?让。首先,王掞并不是不怕死,而是他深知康熙的为人。康熙虽然贵为皇帝,但并非滥杀无辜之人。他重视人才,懂得听取不同意见。王掞正是看准了这一点,才敢直言进谏。其次,王掞作为朝廷重臣,深知自己的职责所在。他认为,作为臣子,就应该为皇帝分忧,为国家着想。如果因为害怕而不敢说真话,那才是真正的失职。王掞宁愿冒着风险,也要尽到自己的本分。再者,王掞的进谏并非无的放矢。他提出的意见都是经过深思熟虑的,有理有据。即使康熙一时不悦,但最终也会认识到其价值。事实证明,康熙后来确实采纳了王掞的许多建议。最后,王掞的这种行为也体现了他的政治智慧。他明白,在适当的时候提出不同意见,反而能够赢得皇帝的信任和尊重。这种有分寸的进谏,不仅不会招致杀身之祸,还能提升自己的地位。总的来说,王掞之所以敢忤逆康熙,并非不怕死,而是基于对康熙的了解、对职责的担当、对意见的自信,以及政治上的考量。他的这种行为,恰恰体现了一个忠臣应有的勇气和智慧。

他一点都不畏惧死亡!

他最初打算用自杀来承担所有责任,以此减轻太子的负担。然而,他之所以敢直接反驳康熙,背后另有隐情,并非出于这个初衷。

值得注意的是,在王掞以死进谏前,发生了一件不寻常的事。康熙皇帝回京时,车队刚到正阳门,他就特意请王掞上车,与他同乘。这一举动在当时显得格外引人注目。

康熙这么做,其实是在给王掞传递一个明确的信息:虽然太子被废了,但你在教导太子方面的努力,我这个做父亲的都看在眼里,心里对你充满感激。通过这种方式,康熙既表达了对王掞的认可,也暗示了他对太子教育的重视。这样的举动,不仅安抚了王掞的情绪,也展现了他作为父亲的用心良苦。

什么样的老师才能称得上是好老师呢?

康熙让王掞和他一起坐车,其实是想告诉王掞,你是个好老师,不能不管太子。王掞听懂了康熙的意思,所以在后来的御前会议上,他才会毫不保留地替太子说话。

换个角度看,王掞和康熙之间的冲突,其实更像是一出精心编排的戏剧。这场交锋并非单纯的君臣之争,而是双方心照不宣的默契表演。王掞看似大胆直言,实则是在配合康熙的布局,两人都在各自的角色中演绎着既定的剧本。这种表面上的冲突,实质上是一场深层次的互动,既展现了王掞的胆识,也体现了康熙的胸襟。

这场双方默契配合的演出,最终实现了以下几个目的:

首先,对朝廷官员的严厉斥责为康熙提供了处理官员和皇子问题的正当理由。这种做法有效震慑了群臣,使得无人敢再对太子不利。通过这种方式,康熙不仅巩固了太子的地位,也维护了朝廷的稳定。

这样一来,康熙就有了随时重新立胤礽为太子的借口。这个理由不仅让康熙在必要时能够名正言顺地恢复胤礽的太子之位,还为他在处理皇位继承问题时提供了更大的灵活性。通过这种方式,康熙可以在合适的时机,根据朝廷局势和自身考量,决定是否让胤礽重回太子之位,而不必担心其他大臣或皇子的反对。

此外,康熙为后续策划"满朝乱敲东宫鼎"这场大戏埋下了伏笔,也为日后清算八爷党创造了条件。关键在于,康熙对王掞的激烈劝谏置若罔闻,这一举动成功蒙蔽了绝大多数人的眼睛。这种刻意的忽视不仅展现了康熙的政治智慧,更为他后续的行动赢得了宝贵的缓冲时间。通过这种不动声色的处理方式,康熙巧妙地掌握了主动权,为即将展开的政治博弈做好了充分准备。

王掞坚决支持太子胤礽,并非出于个人利益或害怕自己的努力付诸东流,也不是因为思想僵化、不明形势。实际上,他深刻领会了康熙的意图,并全力执行皇帝的意志和想法。换句话说,王掞的行动是基于对康熙心思的透彻理解,而非其他任何动机。他清楚地认识到自己的角色,并将康熙的意愿作为行动的准则。这种态度体现了他对皇权的忠诚和对时局的准确把握。

【举荐胤礽出任大将军王】

太子胤礽第二次被废后,王掞销声匿迹了很久。等到争夺大将军职位的时候,他才重新出现在众人视野中。

当传尔丹战败的消息传到北京后,康熙急需解决西北的叛乱问题。为了迅速应对这一危机,他计划从皇子中选出一位担任大将军王,代表他亲自指挥作战。为此,康熙立即召集了一次御前会议,专门讨论并推举大将军王的人选。

会议刚开始,康熙刚说完这次讨论的重点,就注意到老九偷偷碰了碰老十。他直接问道:

“胤禟,你有啥想说的吗?”

老九回应道:

"父皇,目前胤禵负责兵部事务,我认为他的意见值得参考。"

不得不说,老九这一手玩得真够狠的,直接把老十四胤禵给逼得无路可退了。这一招不仅让胤禵陷入了困境,还让他毫无还手之力。老九的计策真是高明,让胤禵不得不面对这个棘手的局面。

假如十四阿哥不按照之前的承诺支持八阿哥,那就意味着他和八爷党彻底闹翻了。反过来,要是十四阿哥真的推举了八阿哥,那就相当于他主动退出了争夺大将军王的位置。

康熙一眼就看穿了这些小把戏。为了确保他心目中的人选不被替换,他直接让老九表态,不给对方任何回避的余地。

"十四弟确实在兵部任职,不过朕更想了解你的看法。"康熙直言不讳地说道。他并不打算直接采纳胤禵的意见,而是希望从另一个角度获得不同的见解。作为一国之君,他深知兼听则明的道理,尤其是在军国大事上,更需要多方考量。这种开门见山的询问方式,既表达了对对方的重视,也暗示了当前决策的紧迫性。康熙显然希望通过这次对话,能够获得更多有价值的信息,以便做出更周全的决断。

无法再找借口,老九只好开口回应:

我认为,作为主帅,阿哥领兵主要是在后方指挥,关键在于制定战略和激励将士。皇阿玛刚才提到的“贤”字,我觉得非常准确。基于这一点,我推荐八阿哥胤祀。希望皇阿玛能够采纳我的建议。

紧接着,老十也表示支持,他说:

九哥说得对,当将军的不一定非得亲自上战场。你看诸葛亮,他根本不会武功,不也照样能打赢仗吗?其实,指挥打仗更多是靠脑子,不是靠蛮力。就像下棋一样,关键是怎么布局,怎么调动人马。所以,当主帅的只要会指挥就行,没必要非得自己冲在前面。再说了,诸葛亮就是个很好的例子,他坐在帐中运筹帷幄,照样能打胜仗。这说明什么?说明打仗靠的是智慧,不是蛮力。所以啊,九哥这话说得在理。

就在大家沉默的时候,一直没说话的王掞突然开口了:

十爷的建议非常中肯。老臣认为有一个人选非常适合这个任务。根据兵法,处于困境的军队往往能取得胜利。自从二阿哥胤礽犯错后,他一直深感懊悔,时刻想着将功补过。老臣相信,如果派他去领兵,他一定会冲锋在前,全力以赴。恳请皇上考虑这个提议。

当然不是!

胤礽被废已是铁定的事实,王掞虽然有时糊涂,但也不至于在这种已成定局的事情上白费力气。

眼下,皇位之争已经到了最激烈的阶段。目前有实力参与竞争的,只剩下四阿哥、八阿哥和十四阿哥了。从后面的剧情发展来看,他真正看好的接班人其实是四阿哥。

王掞之所以突然公开支持废黜太子胤礽,主要出于两个考虑。首先,他个人与胤礽关系密切,担心太子被废后自己会失去现有地位。其次,王掞深知朝廷内部权力斗争激烈,他希望通过此举表明立场,争取更多政治盟友。这两个因素促使他做出了这个决定。

首先,康熙遇到了麻烦,需要有人帮忙解决。

王掞虽然摸不准康熙心目中谁会成为大将军王,但他从新太子的推举中看出了端倪。康熙显然不会让老八坐上这个位置。想想看,康熙费了多大劲才把老八的势头压下去,现在怎么可能再把兵权交到他手里呢?

这样一来,康熙就得明确表态,反对老九和老十的建议。他不能对他们的提议表示支持,必须直接表达自己的立场,予以否定。这一表态显得尤为重要,因为只有这样才能避免引起不必要的误解,确保自己的立场清晰明确。

要反驳对方,得找个合理的借口,不然容易显得是在针对人,也可能会暴露康熙的真正意图。

王掞顺着老九和老十的话往下说,巧妙地帮康熙摆脱了尴尬,把大家的注意力引到了废太子胤礽身上。等康熙训完王掞,这场闹剧也就收场了,正好可以顺势开启下一个话题。

面对王掞近乎荒唐的建议,康熙并未表现出任何不满,只是让人将他扶了出去。这背后的原因在于,康熙深知王掞的为人,明白他的提议虽然看似无理,但并非出于恶意。因此,康熙选择了以平和的方式处理,既维护了朝廷的尊严,又体现了对臣子的宽容。这种处理方式,不仅展现了康熙的睿智,也反映了他对臣子的理解与尊重。

"行了行了,把王掞扶出去吧。" 这句话简洁明了,直接传达了行动指令。通过使用“行了行了”这种口语化的表达,增加了对话的自然感。同时,“扶出去”替代了原文中的“搀出去”,既保持了动作的准确性,又使语言更加通俗易懂。整个句子结构简单,易于理解,符合口语化的要求。

这里需要特别指出的是,康熙使用的是"搀"这个动作,而不是"带"或"拉"。这种细微的差别很能说明问题,它直接反映了康熙对王掞的行为是持肯定态度的。通过这个具体的动作选择,我们可以清楚地看出康熙对王掞的认可和满意。这种细节上的差异往往能够传达出更深层次的含义,让我们更准确地理解当时的情境和人物关系。

此外,这样做还能有效打乱八爷党的行动安排和步调。通过采取这些措施,可以让他们原本的计划无法顺利推进,从而打乱他们的节奏,让他们难以按照预定方案行动。这样一来,八爷党的整体布局就会受到影响,他们的行动效率也会因此降低。

王掞一直更倾向于支持老四,因此他对八爷党的人被任命为大将军王持保留态度。

老九和老十的提议,除了康熙之外,谁敢反对,那就等于直接跟八爷党对着干。这种明显会得罪人的事,大家心里都清楚,谁也不想主动去碰这个钉子。毕竟,谁愿意无缘无故给自己找麻烦呢?

即便如张廷玉这般谨慎之人,面对此类情形,至多也不过是委婉地表示"陛下英明神武,此事还请圣上定夺"。这种说法既表达了对皇权的尊重,又巧妙地回避了直接表态的风险。这种应对方式,正是官场中常见的自保策略。在复杂的朝廷环境中,大臣们往往需要权衡利弊,既不能过分彰显个人主张,又要展现出对君主的忠诚。张廷玉的这番话,恰如其分地体现了这种官场智慧。

为了防止八爷党得势,王掞决定站出来发表意见。他的发言技巧高超,没有直接与老九和老十对抗,而是巧妙地利用他们的论点来支持废太子胤礽的复立。这样,如果对方反对,就等于在否定他们自己的观点。

在大清朝廷上,敢在康熙皇帝没有明确指示时直接打断皇子说话的人,估计也就王掞一个了。他在太子身边当了三十多年的老师,这身份可不是普通官员能比的。说白了,这种特权也就他能有,其他人还真没这个胆量和资格。

这件事充分表明,王掞远比表面看起来要复杂得多。通过观察他的行为举止,我们不难发现他隐藏着不为人知的一面。王掞的处事方式和待人接物都透露出他绝非等闲之辈,其心思之缜密、城府之深,远超我们的想象。从这件小事中,我们可以窥见他深藏不露的真实面目,绝非表面上那么简单。

【“逼杀”郑春华。】

王掞在生命的最后时刻,干了一件大事——他“逼杀”了郑春华。不过,在这之前,他还做了两件别的事:

首先,老四被单独叫去进行了一次秘密谈话。

首先,他上书推荐四皇子继承太子之位。

首先,咱们来聊聊第一件事。

在“死鹰事件”发生后,康熙皇帝的健康状况急转直下,导致他长期卧床不起。王掞从凌国康那里得知康熙病情严重的消息后,当晚便匆匆赶往四爷的府邸。

这么做主要有两个考虑。首先,是想给老四提个醒,让他早做打算,免得康熙突然去世时手忙脚乱。其次,是想确认郑春华是不是真的在老四那儿,顺便提醒老四赶紧处理掉这个麻烦,别让她坏事。

这次,老四以“无法向十三弟交代”为借口,暗示王掞去处理郑春华。

这引出了一个疑问:王掞是从哪儿得知郑春华在四爷府上的?

除了四阿哥和十三阿哥,只有八阿哥一伙人清楚郑春华被十三阿哥救下的事。八阿哥他们故意装作不知情,目的是保留这张王牌,等到紧要关头用来对付四阿哥,让他毫无防备。

八爷党怎么可能把情报交给王掞?他们心里清楚得很,只要风声传出去,老四肯定会对郑春华下手。这样一来,他们手中唯一的筹码就彻底没用了。

这样一来,唯一合理的解释就是康熙向王掞透露了消息。

李德全曾经说过,皇上面前,天下没有秘密可言。

王掞去四爷府提醒老四,背后可能有康熙的授意。作为康熙指定的接班人,康熙当然不希望老四因为郑春华的事情出问题。

康熙之所以没有直接处置郑春华,主要是出于对局势的考虑。如果郑春华突然消失,八爷党肯定会起疑心,觉得这里面有问题。这样一来,康熙暗中支持老四的计划就会暴露,反而让老四陷入危险。所以,康熙选择暂时留着郑春华,这样既能稳住八爷党,又能保护老四,不至于打草惊蛇。

王掞现在给老四暗示,其实是在帮他。老四的时间没多少了,得赶紧行动。

康熙之所以挑中王掞来办这事,道理挺简单:

王掞出面是最稳妥的选择,因为只有他行动,八爷党那边才不会起疑心。要是换别人,说不定就会打草惊蛇了。

作为胤礽的老师,王掞对郑春华心怀怨恨是情理之中的事。郑春华之前对胤礽的所作所为,足以让王掞对她产生杀意。毕竟,王掞既有恨她的原因,也有除掉她的充分动机。

实际上,郑春华之死并非单纯由王掞所为,康熙帝在其中扮演了重要角色。这一事件背后,康熙的影响力不容忽视。王掞的行为,某种程度上是在执行康熙的意愿。换句话说,康熙才是这起事件的真正推动者,而王掞只是表面上的执行者。整个事件的核心,实际上反映了康熙对朝局的控制和决策。

接下来,我们来看另一个重要事件:王掞上书建议立老四为太子。

王掞的做法显然是摸准了康熙的心思,主动配合皇帝保护四阿哥。康熙对王掞的处罚越严厉,越能制造出迷惑性的假象。这一点从四阿哥心灰意冷的反应就能看出来,证明这个策略确实奏效了。

既然老四都深信不疑,那其他人自然不会再有疑虑。

王掞推荐老四的动机其实另有隐情。他这么做并非表面看起来那么简单,而是出于更深层的考虑。仔细分析就会发现,王掞选择老四其实是经过深思熟虑的。老四的能力和资历都符合要求,这让王掞觉得他是最合适的人选。此外,王掞也希望通过举荐老四来巩固自己的地位。这种一举两得的做法,既能为朝廷选拔人才,又能提升自己的影响力,正是王掞的聪明之处。总的来说,王掞的举荐是经过多方面权衡的结果,并非一时兴起。

【结语】

从王掞的几件事上能看出,他对康熙想法的理解非常透彻。首先,他敢当面顶撞皇帝,说明他清楚康熙的底线在哪里。其次,他提议让被废的太子担任大将军王,这个大胆的建议表明他深谙康熙对太子的真实态度。最后,他果断处理郑春华一事,更显示出他对康熙心思的准确把握。在这些方面,他不仅不输给张廷玉,甚至比邬思道还要高明。王掞的处事方式,充分体现了他对康熙心理的精准把握。