备受行业关注的助贷新规正式发布。

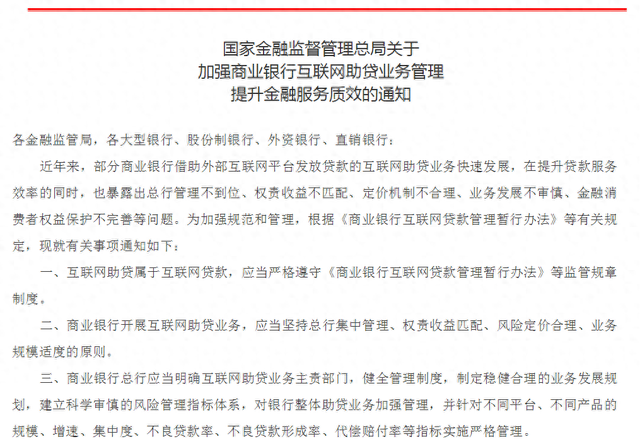

近日,国家金融监督管理总局正式对外发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》(以下简称“助贷新规”)引发了广泛关注。助贷新规自今年10月1日起施行,给商业银行以及消费金融公司、汽车金融公司等助贷机构留了半年的缓冲期。

助贷机构在汽车金融业务中扮演着重要角色,它们与商业银行等金融机构合作,为消费者提供便捷的贷款服务。然而,互联网助贷业务在快速发展的过程中,一些问题也逐渐暴露出来。部分机构存在合作方管理粗放、风险外包、消费者权益保护不足等问题,甚至引发多头借贷、数据滥用等乱象,助贷新规正是在这样的背景下出台。

助贷新规从规范合作机构准入、加强成本与定价管理、压实消费者权益保护责任这几大关键维度,为助贷业务勾勒出清晰的监管轮廓。

在规范合作机构准入方面,助贷新规要求商业银行审慎制定合作机构准入标准,实行名单制管理,商业银行仅可与名单内的机构合作,并须将相关名单公开披露。这一规定意味着助贷机构需要满足更高的合规要求才能进入商业银行的合作名单。

对于汽车金融领域的助贷机构而言,尤其是中小助贷机构,要达到这些标准,需要在内部管理、风险控制、合规建设等方面投入更多的人力、物力和财力,这无疑将大幅增加其运营成本。一些规模较小、实力较弱的助贷机构可能因无法承担这些成本,难以满足新规要求,从而面临被市场淘汰的风险。而大型助贷机构凭借其资金、技术和管理优势,在合规建设方面相对更容易适应新规,这将进一步加剧行业的马太效应,市场份额向头部机构集中的趋势可能更加明显。

助贷新规对合作机构的准入管理堪称“铁腕”,对收费乱象的整治力度亦不小。助贷机构被明确禁止以任何形式向借款人收取息费,增信服务机构也不得通过咨询费、顾问费等名目变相提高费率。助贷新规实施后,这类收费若被认定为与贷款相关,将直接违反监管要求。此外,助贷新规要求商业银行必须将增信服务费计入综合融资成本,并在合同中明确披露,同时禁止在贷款结清后支付服务费。这一系列规定不仅让收费更加透明,也倒逼平台优化服务模式,从“赚快钱”转向“拼质量”。

除规范平台收费之外,助贷新规对综合融资成本的限制是引发行业热议的重点内容。根据助贷新规,商业银行应当确保借款人就单笔贷款支付的综合融资成本符合《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》等有关规定。金融借款合同中,若借款人认为贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持。

图片由AI生成

这意味着,年化利率超24%的车抵贷业务很可能将无法继续按照原有模式操作。而年化利率超24%的车抵贷业务往往是汽车金融公司高收益业务的重要组成部分,新规实施后,这部分业务的收益空间被压缩,汽车金融公司需要在合规的前提下重新平衡收益与风险。一方面,汽车金融公司需要降低贷款利率以符合新规要求,这可能导致收益减少;另一方面,为了维持收益水平,汽车金融公司可能需要进一步优化风险控制,降低坏账率,但这又增加了风险控制的难度和成本,需寻求新的业务模式和盈利增长点。

车抵贷业务受到一定限制,可能促使更多汽车金融公司、SP服务商等关注和发展以租代购业务。通过创新业务模式,既能满足不同消费者的需求,又能在合规的框架内寻求新的发展机遇。同时,行业内也可能会出现更多与汽车金融相关的创新产品和服务,如更加灵活的还款方式、与汽车使用场景相结合的金融服务等,以适应新规带来的变化。

助贷新规对金融消费者权益的保护力度达到新高度。商业银行需以显著方式披露贷款主体、年化利率、综合成本等关键信息,并加强贷后催收管理。在以往汽车金融业务中,存在一些营销宣传不规范、信息披露不充分的问题,导致消费者在不知情的情况下陷入一些不利的贷款条款中。新规实施后,消费者将能获得更加透明、准确的信息,在购车贷款过程中的知情权、选择权等权益将得到更好的保障。

从合作机构的名单制管理到利率上限的硬性约束,从收费透明化到消费者权益保护,助贷新规的每一条细则都在重塑行业格局。对于汽车金融公司、助贷平台以及数以亿计的消费者而言,这场变革既充满挑战,也暗藏机遇。