十位共和国开国元帅中,叶剑英在战争年代,没有担任大规模部队军事主官的经历,他当参谋长的时间比较长。不过叶帅的政治眼光和敏锐度,是多数元帅及不上的,毛主席都曾高度评价过叶剑英:吕端大事不糊涂。

而这种高超的政治水平,不光令叶剑英几次挽救革命,还帮助了不少战友:周总理、贺龙、叶挺、粟裕等人,都在关键时刻,得到过叶剑英伸出的援手。叶帅看人看事非常准,并且心地善良关爱同志。

六、七十年代,军队有一颗将星上升很快,就是开国少将丁盛。丁盛在62年对印自卫反击战中立了大功,又是中央红军和四野出身,凭借过硬的军事才能得到了军委器重,连续担任广州、南京两大重要军区的司令员。

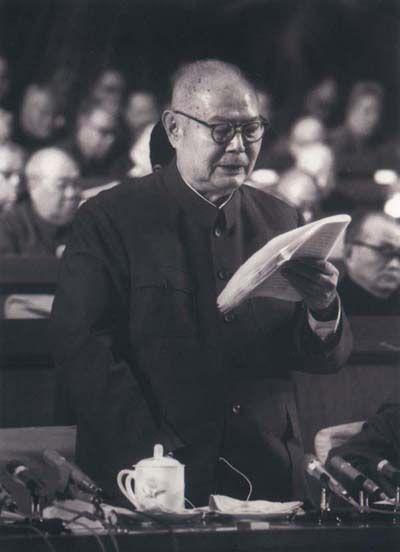

能者多劳,丁盛身上的担子非常重。1975年11月因工作压力大,他的身体有些吃不消了,于是来北京开会时,顺道跟军委打申请,提出疗养一段时间。当时主持军委日常工作的,正是老帅叶剑英。丁盛是难得的将才,国防工作需要倚重他,所以叶剑英十分关心丁司令员的身体,并对此做出了适当的安排。

按照叶帅的意思,让丁盛治疗休养一下是好的,没问题。可以来北京、也可以留在南京当地医院。为此叶剑英安排专人,联系对接了北京天坛医院经验丰富的医生,可见老帅对下属的关爱。

但丁盛却对叶帅说,军区政委廖汉生身体也不好,之前去上海治疗效果不错,自己不在南京或北京治,也要去上海。

丁盛讲的是实情。廖汉生一直有心脑疾病,在上海看过病后,跟搭档丁盛提了一嘴,说那边的医疗条件,确实比一般城市好不少。说者无心、听者有意,丁盛因此也想去上海看看,便跟叶帅提了出来。

本来似乎不是什么大事,但叶帅却皱了眉头,嘱咐丁盛道:你要考虑得全面一些,到哪里看病都行,但你就是不适合去上海!

丁盛一头雾水,还想再解释几句,见叶剑英态度坚决,便不好再说什么了。为什么叶帅不同意丁盛到上海治疗呢?

叶帅看事情,不是只看一步两步,他往往能事先预判全局的联系。六、七十年代,上海的局面很特殊,是一些人的“大本营”。相关团伙已经把许多领域搞乱了,但对于军队却很难插手,这也是叶帅等老革命家的底线,一直坚持“军队不能乱”,为此做了大量斗争工作。

廖汉生是军区政治主官,并且革命生涯的履历比丁盛丰富得多,那些人拉拢不了廖汉生,他去上海是不大要紧的;丁盛则不一样,叶帅深知不同下属的特点。丁盛作为司令员,手上的军权更突出,并且性格张扬不像廖汉生那么稳重,被人拍几句后可能会“飘”,一旦真惹上事就不好办了。

因此老帅不愿看到丁盛节外生枝,指出北京的医疗条件不比上海差,他要看病可以来北京。显然,老帅用心良苦,希望丁盛能稳稳当当地把南京军区管好,革命军人应始终保持纯粹,少和不相干的地方人物接触。

75年叶剑英讲的话,丁盛听了,但没完全听进去,至少是没有好好理解。不是不让他看病,而是要少去上海。就在第二年8月,丁盛出差返程期间住进了上海延安饭店。仅仅一个晚上,他便被当地造反派盯上了:马天水、徐景贤、王桂珍连夜造访,和丁盛在屋内谈了3个小时时间。

1977年东窗事发,根据几人证词,谈话内容涉及大量军事机密,包括南京军区部队调动。驻防情况。丁盛为此遭到隔离审查,后来开除了党籍军籍。

从军事角度讲,丁盛是难得的人才,但在其他方面有明显短板,言行太不谨慎,没有把老帅的提醒当一回事。不知晚年四处申诉未果的丁盛,是否想起了叶剑英当年苦口婆心的劝告。不听老帅之言,真是后悔莫及!