公元1368年,朱元璋推翻元朝统治,建立大明王朝,却在传位问题上陷入两难。原本钦定的太子朱标英年早逝,让这位白手起家的开国皇帝不得不在诸子中重新选择继承人。其中,燕王朱棣骁勇善战、足智多谋,在抗击北方蒙古和平定南方动乱时屡建奇功,本应是最佳人选。然而,朱元璋却对这个才能出众的儿子充满戒心,最终选择了性格温和的孙子朱允炆继承大统。这一决定不仅埋下了靖难之役的导火索,更深刻影响了明朝的历史走向。朱元璋为何对朱棣如此忌惮?这背后究竟隐藏着怎样的深意?

朱元璋出生在濠州凤阳一个贫苦农家,自幼家贫,十六岁时因瘟疫失去父母兄长。为了活命,他不得不投奔当地皇觉寺出家为僧。

元朝末年,天下大乱,民不聊生。朱元璋看到百姓流离失所的惨状,毅然决定还俗参军,投入郭子兴麾下。

在郭子兴部下,朱元璋展现出非凡的军事才能和组织能力。他迅速从一名小兵升为副将,带领部队转战江淮。

朱元璋娶了郭子兴的养女马秀英为妻,开始聚集自己的力量。在集结军队的过程中,他展现出惊人的识人用人之才。

徐达、常遇春、李善长等一批杰出将领和能臣都在这时期投入他的麾下。朱元璋善待士兵,体恤百姓,军纪严明。

1356年,朱元璋占领集庆(今南京),建立根据地。他改集庆为应天府,筑城建制,为日后统一全国奠定基础。

之后十余年间,朱元璋率军北伐中原,南征江南,东吞吴越,西取蜀地。他的军队所向披靡,势力不断扩大。

1368年,朱元璋在应天称帝,国号大明,年号洪武。至此,这个出身贫寒的和尚,完成了从布衣到天子的传奇蜕变。

建国之初,朱元璋重用开国功臣,整顿吏治,发展农业,推行各项改革。在他的治理下,大明王朝逐渐走向繁荣。

然而天有不测风云,1392年,太子朱标突然病逝,年仅38岁。这个打击让朱元璋痛不欲生,也让大明王朝的继承问题成为一个棘手难题。

朱标生前贤明仁厚,深得朱元璋信任,朝臣拥戴。他的离世不仅是一个家庭悲剧,更是关乎国本的重大变故。

皇位继承人的选择关系到大明王朝的未来走向。朱元璋膝下子嗣众多,每一位藩王都有各自的才能和特点,如何在众多皇子中选择一位合适的继承人,成为摆在这位开国皇帝面前的一道难题。

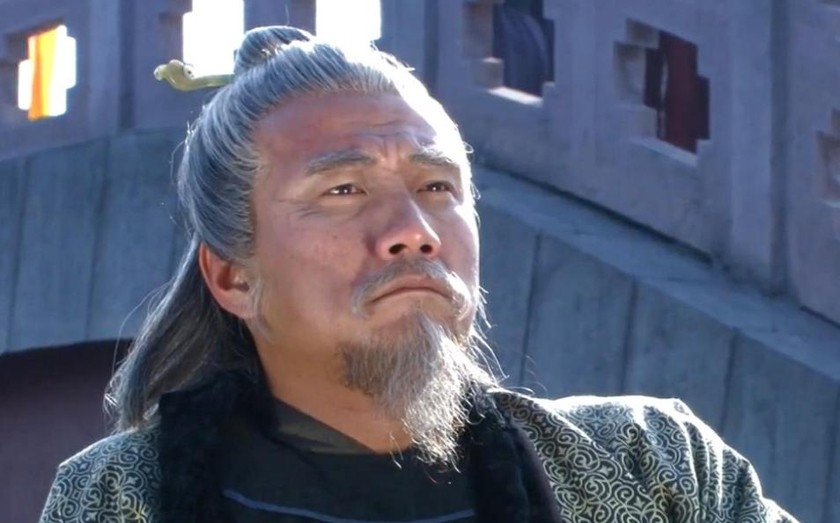

燕王骁勇震北疆 朝堂功高生祸端朱棣是朱元璋第四子,自幼习武,天资聪颖。在众多皇子中,他继承了父亲朱元璋的军事才能,更深得兵家韬略。

朱元璋为巩固北方边防,特意将朱棣封为燕王,镇守北平。这片区域地处要冲,直面蒙古威胁,需要有能力的将帅坐镇。

朱棣到任后,立即着手整顿军备,训练将士。他亲自带兵出征,多次击退蒙古骑兵的入侵。

在一次重大战役中,朱棣率军在嘉峪关外与蒙古大军展开激战。他身先士卒,亲临前线指挥,最终大获全胜。

这场胜利不仅稳固了大明北部边防,更让朱棣在军中威望日隆。将士们亲眼目睹燕王的勇猛与智谋,对他心悦诚服。

朱棣不仅善战,治理地方的能力也令人刮目相看。他在北平推行屯田制度,发展农业生产,使边疆百姓安居乐业。

随着时间推移,燕王府的势力不断壮大。朱棣麾下聚集了大批能征善战的将领,形成了一支强大的军事力量。

这支力量在平定南方动乱时再次展现威力。朱元璋派遣朱棣南下平叛,他指挥若定,很快平息了叛乱。

朱棣的战功和威望,开始引起朱元璋的警觉。在大明朝廷中,不时有人提醒皇帝要防范藩王坐大。

为了制衡朱棣的势力,朱元璋开始在燕地周边增派驻军。同时,他密令心腹大臣暗中监视燕王的一举一动。

这种提防不是没有道理。朱元璋曾是一个白手起家的军事统帅,深知兵权的重要性。他亲身经历过以军功起家的过程。

在中国历史上,不乏功高震主的例子。唐朝的朱温、后梁的朱全忠,都是凭借军功夺取帝位。这些前车之鉴,让朱元璋不得不提高警惕。

更让朱元璋担忧的是,朱棣的性格与自己极为相似。雄才大略,胆识过人,这些品质在太平盛世或许是优点,但在皇权交接的敏感时期,反而成了隐患。

朱元璋开始考虑,一个拥有强大军事实力的藩王,是否适合继承皇位。如果让朱棣登基,他手中的兵权会不会成为威胁朝廷的利剑。

在这种种顾虑下,朱元璋对朱棣的态度逐渐转冷。虽然表面上仍对这个儿子委以重任,但暗地里已经开始布局,防范于未然。

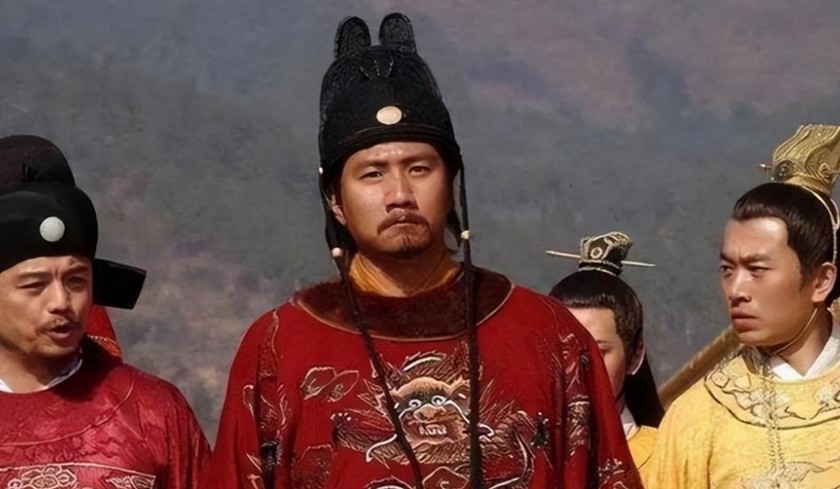

明君钦定皇太孙 暗定国策避祸患朱元璋在失去太子朱标后,面临一个重大抉择。太子朱标的长子朱允炆,成为他关注的重点。

这位年轻的皇太孙,从小就在朱标的精心培养下长大。朱允炆性格温和,待人谦逊,熟读诗书,深得朝臣喜爱。

与叔父朱棣不同,朱允炆更像他的父亲朱标,表现出治国的文治才能。他日常起居检点,待人接物恭谨,符合朱元璋心目中治国之君的形象。

朱元璋多次召见朱允炆,考教他经史典籍和为政之道。每次考教,朱允炆都能对答如流,展现出过人的学识。

在朝廷大臣面前,朱允炆也展现出超乎年龄的稳重。他虚心求教,礼贤下士,很快就赢得了文臣集团的支持。

朱元璋开始有意识地让朱允炆参与朝政。他命令大臣们定期向太孙汇报政事,让这位未来的继承人逐步熟悉国家大事。

在这个过程中,朱允炆表现出惊人的理解力和学习能力。他认真研读奏章,细心聆听大臣建议,展现出治国的潜力。

朱元璋还特意安排老臣刘三吾等人辅导朱允炆。这些经验丰富的大臣们,将他们的政治智慧倾囊相授。

为了确保朱允炆能顺利继位,朱元璋开始着手调整朝廷势力。他提拔了一批支持朱允炆的文臣,逐步架空军方势力。

同时,朱元璋还制定了一系列政策,限制藩王权力。这些措施表面上是为了规范藩王治理,实则是在为朱允炆铺平道路。

在处理朝政时,朱元璋刻意让朱允炆多接触文官体系。这既能培养太孙的从政能力,也能加深他与文官集团的联系。

朱元璋还特意制定了详细的皇位继承制度。这个制度明确规定,皇位应当传给嫡长子,若无嫡长子,则传给嫡长孙。

这一规定,不仅符合传统礼法,也为朱允炆继位提供了法理依据。朱元璋通过这种方式,堵住了其他皇子觊觎皇位的可能。

在军事方面,朱元璋加强了京营建设,扩充了直属皇帝的禁军。这支力量将成为维护朱允炆统治的重要保障。

朱元璋还在朱允炆身边安插了一批忠心耿耿的将领。这些人表面上是保护太孙,实际上是在监视其他皇子的动向。

通过这一系列布局,朱元璋为朱允炆继承皇位做足了准备。他希望通过这种方式,确保大明王朝能够平稳过渡到下一代。

靖难之役改王朝 燕王夺位终得逞洪武三十一年,朱元璋驾崩,朱允炆按照遗诏登基称帝。新皇即位后,立即开始推行一系列政策。

朱允炆遵循祖训,重用文臣,疏远武将,试图彻底改变朱元璋时期军权过重的局面。在他的主导下,朝廷开始清算功臣,削弱藩王势力。

建文帝下令裁撤藩王护军,减少藩国军费开支。这一举措直接打击到各地藩王的军事实力,其中受创最重的就是拥兵自重的燕王朱棣。

面对朝廷的打压,朱棣开始暗中部署反击计划。他派人在京城秘密联络旧部,同时加紧练兵备战。

建文元年七月,朱棣打出"清君侧、靖国难"的旗号,发动了震惊天下的靖难之役。他率军南下,矛头直指建文帝和他的主要支持者。

这场战争持续了整整四年。朱棣凭借精锐的燕军和高超的军事指挥才能,一路攻城掠地,战无不胜。

建文帝的军队虽然人数众多,但缺乏经验丰富的将领统帅。文官集团的决策举棋不定,导致战局节节败退。

朱棣在军事行动的同时,也展开了政治攻势。他拉拢各地藩王,收买朝廷大臣,使建文帝的统治基础逐渐动摇。

建文四年六月,朱棣的军队终于攻破南京城。在最后的混战中,建文帝下落不明,有传言说他在火中自焚,也有说法称他微服逃遁。

朱棣登上皇位,改元永乐。他下令销毁建文年间的典籍档案,抹去这段历史。参与勤王的大臣及其家族遭到清算,数以万计的人丧生。

靖难之役的胜利,让朱棣实现了他的政治野心。但这场内战给大明王朝带来的创伤却难以愈合。

朱元璋苦心经营的政治格局被彻底打破。文官集团元气大伤,武将重新掌握了朝廷大权。

永乐皇帝虽然开创了一个新的盛世,但皇位更迭的血腥教训,却在明朝历史上投下了长长的阴影。后世藩王再也不敢觊觎皇权,皇室内部的军事力量也被严格控制。

从朱元璋不立朱棣为储君,到建文帝被迫让位,这场历时数年的皇权争夺战,实际上印证了朱元璋的先见之明。他预见到的政治风险最终还是发生了。

v