某个微凉的秋日早晨,在某个城市的科技展览会上,人们聚集在一个闪闪发光的雷达模型前,议论纷纷。

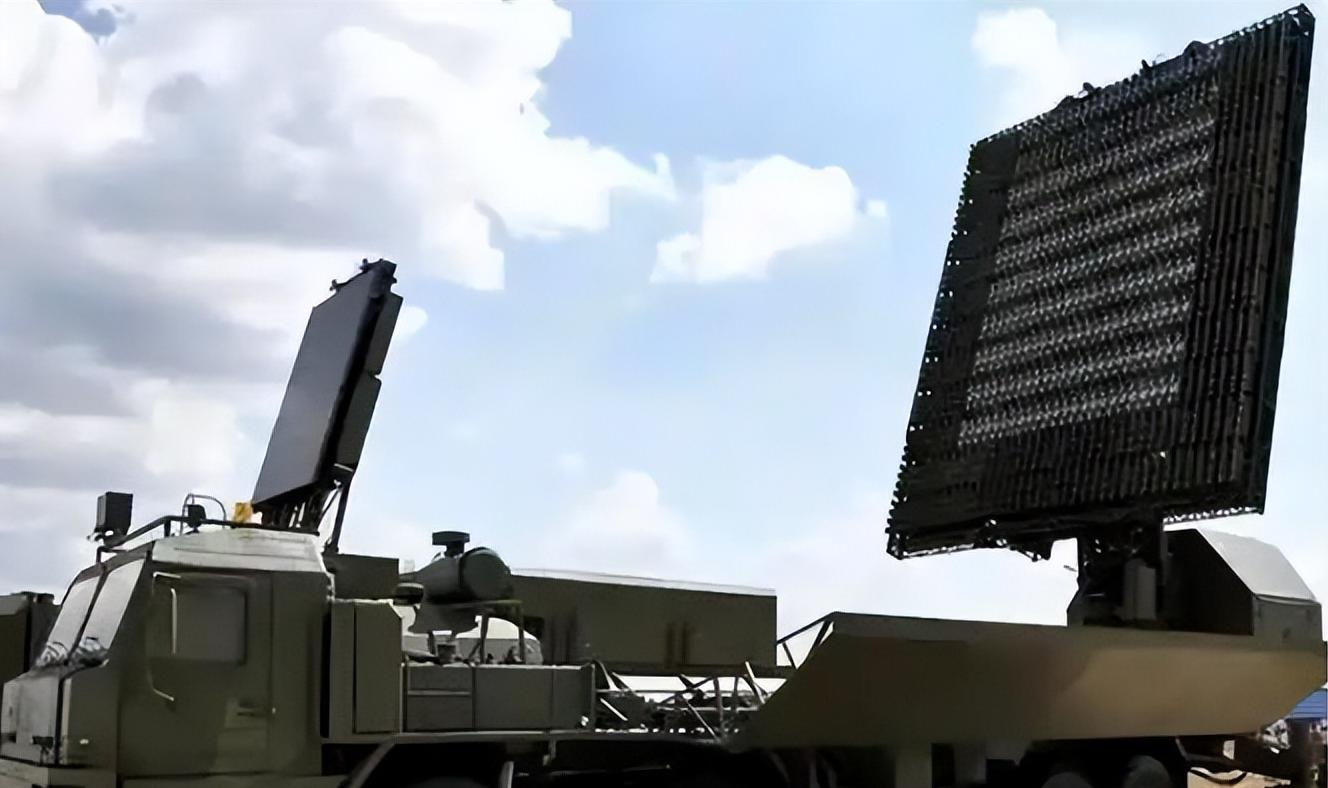

这个模型展示的正是中国引以为豪的有源相控阵雷达。

这些观众中有军迷、科技爱好者,还有一些只是好奇的路人。

每个人都在猜测:这样一个技术看似已达国际先进水平的雷达,与美国产品相比,它的实力究竟如何?

雷达技术的世界博览:中美有多大距离?

不久前的世界雷达博览会上,中国展出了一系列先进的有源相控阵雷达技术。

一位工程师兴奋地介绍道,从几百单元的阵列发展到上万级的阵列,这是中国雷达技术的一大步跨越。

但即使有这样的进步,在某些核心技术领域,中国与美国的差距仍然显而易见。

比如,FPGA芯片方面的差距依然是个不容忽视的话题。

有人曾用一个生动的比喻形容这种技术上的差距,就像是我们刚刚爬到山腰时,而美国早已在山顶上俯瞰风景。

技术鸿沟背后的博弈:FPGA芯片的挑战

深入了解这些技术,FPGA芯片的挑战时常被提到。

这些小小的芯片被称作雷达的“心脏”,在战斗中发挥着无可替代的作用。

在这一领域,美国的赛灵思和阿尔特拉几乎垄断了全球市场。

它们提供的不是简单的产品,而是一整套从设计到制造的软件生态系统。

而中国,在挑战这种垄断的路上,仍有很长的路要走。

中国的工程师们不断尝试自主设计生产芯片,但这条路并不简单。

从基础的制程工艺,到涉及复杂知识产权的核芯设计,中国需要克服的不仅是技术,还有时间。

中国已不再只是被动接受技术,而是积极寻找“突围”的机会。

在这种国际竞争中,胜利者往往是那些能够快速适应变化、找到创新点的国家。

走近雷达站,你会发现其中的细节妙不可言。

有源相控阵雷达最吸引人的,或许是它的灵活性和强大的探测能力。

传统雷达就像一个扭动话筒去寻找声音的歌手,而有源相控阵雷达则像是一支合唱团,精准而迅速地调整每一个音符。

它不需要像过去那样机械旋转,但能在瞬间覆盖全方位的目标。

这项设计的有趣之处在于,每个单独的发射模块都独立运作,就像战场上各司其职的士兵一样,且能高度默契地协作。

这不仅让它在侦测、跟踪多个目标时游刃有余,还让它在电子干扰环境中如鱼得水。

当敌方试图用电磁信号干扰时,这种雷达就能够快速调频,闪避干扰。

这样的灵活性,让它即使遭遇损坏,也能继续工作,保持战斗力。

几十年前,中国的雷达制造极度依赖进口零部件,如同一个跛足之人,小心翼翼。

然而今天,面貌已大不相同。

从重要的材料如砷化镓、氮化镓,到TR组件的自主设计,中国正在用一条完整的技术路线,逐步加强自己的实力。

在最近的展会上,令人眼花缭乱的数百家中国企业展示了他们的创新产品。

令人欣喜的是,民营企业已成为市场活力的象征。

民企与国企的合力催生出许多独具特色的雷达技术,这使得中国的雷达技术不再单一,而是如百花齐放般繁荣。

不仅如此,中国的新一代战机,如装备有有源相控阵雷达的歼10C,已能与世界一流机型相媲美。

这款国产雷达不仅具备强大的空中目标跟踪能力,还具备优异的对地探测能力。

这种突破,不仅让中国战机在国际舞台上占据一席之地,还增强了中国在电磁战中的战略地位。

结尾:从雷达产业的小窗口,我们窥见了中国科技的蓬勃发展。

虽然在某些领域与美国仍有差距,但中国已在自主创新的道路上迈出坚定步伐。

这种发展并不仅仅是为了追赶,而是在追赶中走出一条独特的道路。

在未来的科技竞争中,中国雷达有望以其特有的优势继续前进。

毕竟,这场技术的长跑中,谁能始终保持创新的活力,谁或许就能在未来的某一天,站在那片山顶,俯瞰着曾经通往顶峰的那条曲折小径。