说文解字 |

许慎记.清段玉裁注.经韵楼藏板.清嘉庆二十年刊本

千年以来被中国人视为文字学不动教科书《说文解字》的原作者许慎,经常在同时间同地点栽跟头。他的诸多错误是值得同情的,最致命的在于他没见过甲骨文,所能依据的文字是稍后的篆字,而篆字线条的独立美学化,很多字已和甲骨文有了相当程度的脱离,往往倒过头来成为解释的陷阱,这提醒我们在参考《说文解字》时非得审慎小心不可。

冬

冬 |说文解字.

许慎记.徐铉校.北宋本校刊.汲古阁藏板

《说文解字》中,小篆“冬”底下是两折笔,即“众(冰)”,实际秦汉篆书里并没有这样写的,一般都是两短横。这两短横表示什么意思?是单纯的区别符号,是表示“冰”(即所谓“两点水”),还是另有所指?

冬 |

Chinese character and etymology字源网

许进雄说甲骨文的“冬”字,像树叶凋零,在商代作为“终”字使用,大概其意义来自树木生长之终,不是一年季节之终,故而原先冬季被作为一年之始。

至于一年,周以前只有春秋两季,并没有“夏”和“冬”,所以“冬”的最初意思就是:终。

卒

卒 .说文解字 |许慎记.徐铉校.北宋本校刊.汲古阁藏板

《说文解字》所收的小篆“卒”是在“衣”的下部加一斜笔,对“卒”字的分析是“隶人给事者衣为卒。卒,衣有题识者。”就是说差役穿的、带有标识的衣服叫“卒”。

这种把“卒”的本义解释为某种制服的说法,无论在传世古书、出土文献还是古代文物中,都得不到印证。有学者认为《说文解字》原文应该是“隶人给事者为卒”,里面没有“衣”字,只是说差役叫“卒”而已。也就是说,“卒”是为差役所造的字。但“卒”字字形为何包含“衣”,又难以解释。

卒 |Chinese character and etymology字源网

甲骨文的“卒”字看出,它作

由很多小共甲片缝合起来的衣服之状。有时孩字的字形作连缀的甲片之间有小点,可能表示装饰兼实用的小铜泡,或甲片上的缝线小洞。皮制的甲最先用整块皮革裁制而成,后来才发展由许多小皮片缝合而成。铠甲通常以牛皮缝制,但最坚韧的是犀牛皮。犀牛皮甲对于一般兵器和弓箭的攻击有很好的防御效果。到了战国时代普遍使用穿透力强的弩机时,犀牛甲的效用就大为降低。同时治铁的技术已有长足的进步,人们开始以钢铁来打造甲冑。“卒”在西周以前的意义是穿用甲胃的高级军官。一旦产业发达,甲冑成为士兵的普遍装备,指挥的将领反而不一定穿戴,于是“卒”的意义就被扩大,被用来称呼士兵。

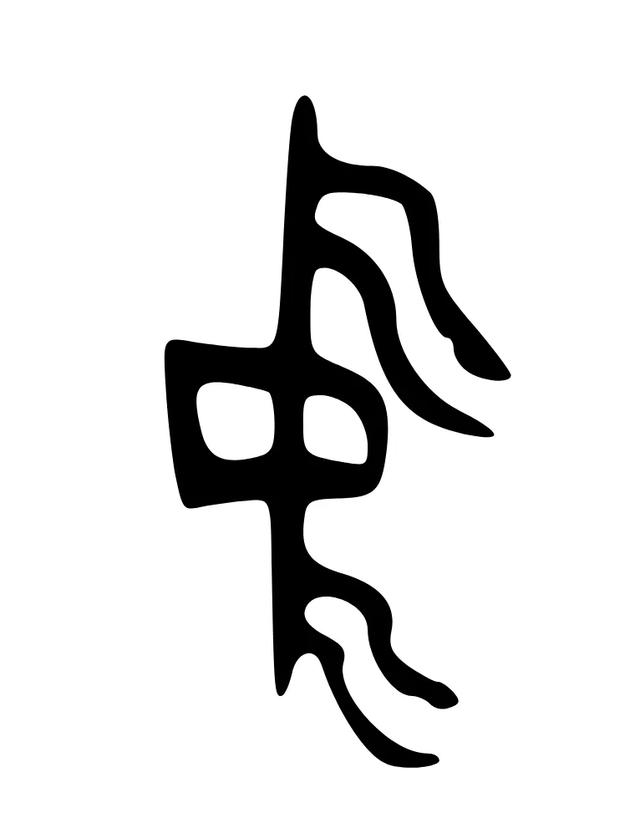

中

中 |注音版说文解字.许慎.中华书局.2015年.谈虎斋藏

旗帜在古代社会是个很重要的东西。旗所插之处即该部族驻地。旗所向之处即部族行动的目标。高举的旗帜易为众人所见,故战争时旗帜掌握在指挥官手中以作指挥之用。旗也是整族人聚集生活的所在,为了强调血缘集团的牢固和集体生活的性质,也为了防御敌人的入侵,很多氏族往往把村落建成一个方或圆形的圈子,然后围绕这个中心修筑房屋(彭邦炯1982:279—280)。仰韶文化时代的村落就是依据这种习惯布置的,四周的房子都面对着聚会用的中央大房(半坡博物馆1980:4;现启明1981:63—69)(图11.3)。旗子一向竖立于中心之处,故甲骨文的“中”字,作在一个范围的中心建有旗杆之状,杆子上有时建有旗帜,有时旗已卸下(%多中冬勇要中),表示一个地区的中心所在。卜辞有商王占间立中时会不会遭遇大风,可见建立中心的旗帜对于领导者来说是件大事(Lefeuvre 1976—78:61—62)。领导者可以利用旗子上的“游”来发布讯息、招集人员。中所立为族人生活之处,也是军队驻扎之处,有力地说明了血族部落的早期结构现象。

中. 说文解字 |许慎记.徐铉校.北宋本校刊.汲古阁藏板

“中”是一个抽象概念,为“中”所造的字,似乎不必象什么具体的物件。《说文解字》收录的小篆“中”跟隶楷文字“中”的差别不大,都是一个“口”加一竖。许慎对“中”的分析很简单:“和也,从口 | 上下通。”

中 |Chinese character and etymology字源网

古文字“史”由“中”和“又”构成。《说文解字》的分析是:史,记事者也。从又持中。中,正也。

又 |Chinese character and etymology字源网

“又”本象一只手。那么“从又持中”就是说手里拿着一个“中”,可能代表了古代史官的形象。可是,人的手只能拿实物,不可能拿一个抽象的概念,这也不合造字的逻辑。

史 |Chinese character and etymology字源网

“史”手里所拿的中究竟象什么东西呢?有很多说法,比如史官手持的简册、书写工具、盛放算筹的容器、青铜乐器小铙等等众说纷纭。其中只有象乐器小铙的说法有可能成立,但手执小铙跟“史”有什么关系?

中为什么不是“中”呢?当真正的秦汉篆书大量出土后,学者们发现,当时“中”字并不写作“中”,它的一竖所贯穿的,本是一个圆圈或方框,只有极少数字形误作“口”。也就是说,“中”、“史”二字原本并不相干,《说文解字》所收小篆“中”字误用中形,结果分析错了。

中 |Chinese character and etymology字源网

那大家看看最初的字形是不是更像建鼓?鼓的上下再各加两根飘带呢?

建鼓复原图 |星球研究所.湖北省博物馆

我的另外一篇文章阿城:宅兹中国:你们都讲错了里讨论阿城所说的“宅兹中国”的新解,有几位老兄说的很有道理,一并贴在这里:

有

有

| zi.tools 字统网

有. 说文解字 |许慎记.徐铉校.北宋本校刊.汲古阁藏板

“有”字本以手持肉块之形表示拥有、占有,但其中的“肉”多被误认为“月”。

《说文解字》:有,不宜有也。

《春秋传》:日月有食之。从月又声。

奇怪了:“有”是“不应有”的意思,日食月食是不祥之兆,所以“日月有食”的“有”表示不应有。

这种理解,其实是误以为“有”字下部为“月”,再错误反推出来的。古文字“有”初见于西周时期,本由象手的“又”和手持的“肉”组成(“又”也表音),其中的“肉”形分明可辨。

有 |Chinese character and etymology字源网

甲骨文树杈 |三里屯北街

古

古 |Chinese character and etymology字源网

《说文解字》:古,故也。从十、口。识前言者也。

十个嘴巴,众口相传,仿佛和“古”有点关系,但是从出土材料看,原本上边并不是“十”,而是一件武器或盾牌,所以搏斗原作“博”,现在保留的赌博、博弈都还是“十”。

而下边的“口”是指特征,比如弓下边加口表示“强”,戈下边加口表示锋利,也就是“吉”的本意,吉利原本就是锋利的意思。黍下面加口表示“香”,京下面加口表示“高”,鼓形下面加口表示“喜”。

以此类推,盾牌下面加口,应该表示“固”,坚固的固。

所以是先有的坚固的固,后被借用表示古代的「古」。

古

|

zi.tools 字统网

朋

朋.金文 |Chinese character and etymology字源网

《说文》:(朋)古文凤,象形。凤飞,群鸟从以万数,故以为朋党字。

唉,要是许慎见过甲骨文该多好ദ്ദി(• ˕ •マ.ᐟ

高晓松讲“月”就是肉就是人,两个人挨着就是好朋友。乍一听还挺合理,但是只要看一眼甲骨文就知道这是错的。

朋的演变 |百度百科

甲金文最初指三五个一串、两串相连的珍贵的贝或玉,《诗经》以“锡我百朋”比喻最高的满足。因此而引指以珍贵友情相串联的朋友,后来才成为最常用的意义。

王国维认为古代的贝玉五枚一系,两系则为一朋。郭沫若认为这种串在一起的贝原是一种装饰品,“賏”是头饰,“婴”是颈饰——也就是项链,后来由颈饰演化为货币,或说两贝为一朋。

朋.金文 |Chinese character and etymology字源网

朋

|

zi.tools 字统网