想象一下这样一个场景:一家知名的高科技公司,面对突然的供应链中断和关键技术封锁,似乎陷入了困境。

每一个员工都感受到了压力,产品设计团队的每个决定都像在走钢丝。

但就在几年前,这一切似乎被认为是不可能的挑战。

特斯拉、谷歌这样的企业建起了一道“高墙”,想要阻断另一国家的科技进步。

现实中,这种封锁并没有把市场推向预期的方向,反而激发了内部创新的“逆袭”之火。

在中国,这种封锁成为意想不到的助推器。

曾被断供的华为开启了“南泥湾计划”,通过自力更生来应对挑战。

比亚迪迅速发展新能源车全产业链,结果不但填补了空白,还形成了自己的特色和优势。

当美国努力想通过封锁让中国企业止步不前,结果是给了它们一场自我救赎的良机。

甚至有人说,这些企业在新的环境中爆发出了前所未见的能量和创造力。

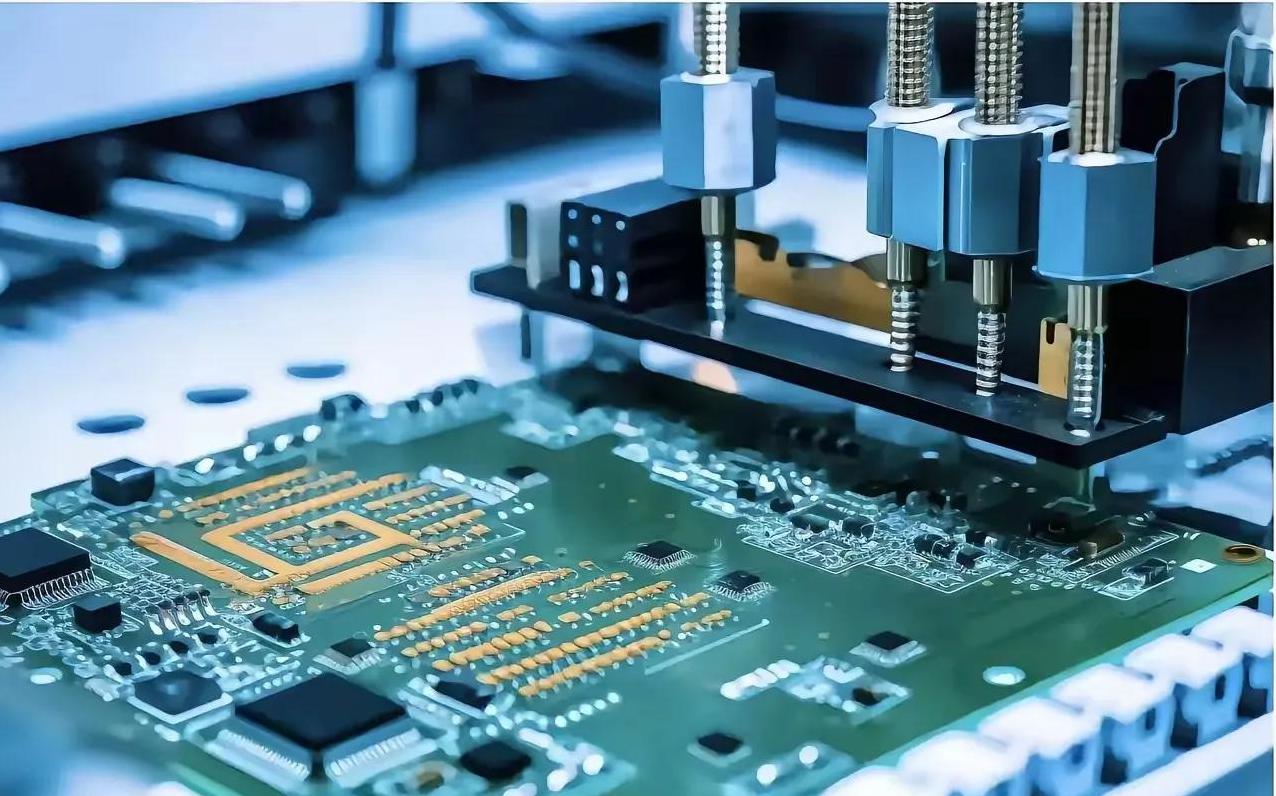

你可能想不到,中国的科技逆袭背后是一个完整而复杂的产业链。

在很多领域,中国是世界上唯一拥有联合国所有工业门类的国家,这种广度让他们在面对挑战时有更多话可说。

比如,当中芯国际无法获得关键的ASML光刻机,他们的本土设备迅速跟进替补。

在这种情况下,上海微电子的28nm光刻机即使不是最先进的,也能填补市场缺口。

这种韧性并不是一蹴而就的,而是在多年深耕之下具备的底气。

就算在软件领域,他们也展现了惊人的适应能力。

当美国封禁MATLAB软件,华为自主开发的计算工具链迅速上线。

国内工程师以全新的视角来看待“自主化”,从芯片设计软件到半导体材料,无处不在的国产替代正在悄然发生。

多极共生的新全球格局封锁政策也在无形中改变全球的科技格局。

现在,美国的伟大科技公司反而遭遇了自身市场的萎缩。

多大程度上,英特尔等公司向政府施压要求放宽政策,正是因为他们意识到失去中国市场的严重性。

在这个新的世界舞台上,中国科技标准开始占据重要地位。

华为的5G技术、比亚迪的新能源车、以至于光伏产业,都影响深远。

它们不仅自给自足,更在某些领域成为标准制订者,并引领全球市场。

这种转变并非只是政府政策的成功,而是一种科技能力的全方位崛起。

技术突破后的新挑战并不是所有问题都得到了彻底解决。

在某些技术方面,比如光刻机和航空发动机,依然存在依赖和短板。

这些都是复杂的技术体系,不可能在短时间内完全实现自给自足。

未来,如何继续加强基础研究、厘清国际合作的边界,将是必须直面的挑战。

与国际合作的潜在矛盾也在显现。

在追求技术自主的同时,如何避免过于封闭走入死胡同,是需要深思的。

技术发展的另一面,关于伦理的问题也逐渐浮出水面。

面对人工智能、脑机接口等新技术,全球都面临一个难题:如何在战胜新风险的同时,不出卖核心的伦理和价值观?

升华主题从封锁到创新突破,中国企业的故事就像是一场没有设计好结局的戏剧,结局却出人意料。

这场全球范围内的科技“突围”不仅改变了封锁双方的身份,也为全球其他国家提供了借鉴。

它提醒我们,科技的未来不在于封锁与对抗,而在于开放与合作。

如今,全球化时代,没有任何一个国家能完全独善其身;彼此之间多一些合作、少一点隔阂,这样形成的多极格局,才能让文明以更快的步伐前进。

面对未来的未知,中国在科技领域的勇敢尝试,不仅仅是为了追赶科技强国,也是为了创造一个更加平衡且互利共赢的世界。

正如一位学者所言,真正的突破,或许来自于彼此间的尊重与信任。