一册画报成为侵略者的罪证

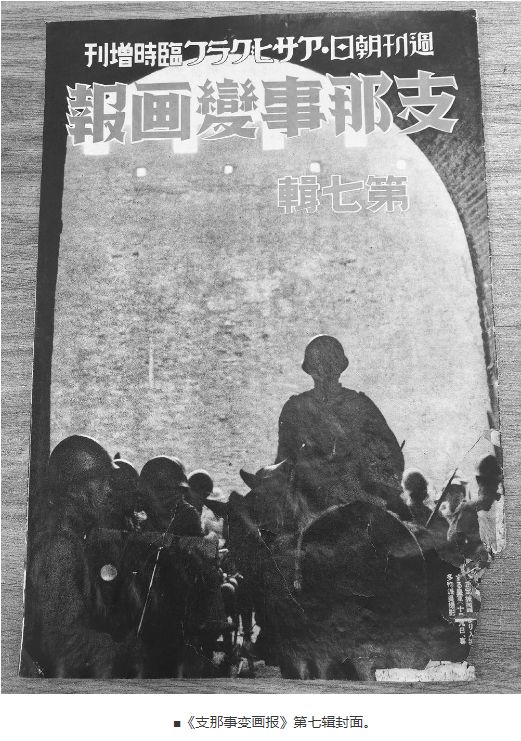

日前,石家庄市民任寅静带着这份近期收藏的画报来到晚报编辑部,他小心翼翼地从塑料封皮中取出画报。泛黄的画报封面上方印着9个红色大字:支那事变画报 第七辑。

整个封面是一张日军从石家庄正定西城门进城的巨幅照片。这张黑白照片,色调压抑,充满历史感。封面右下角虽有破损,但“正定城西门入城……十月九日……喜多特派员摄影”的字样清晰可辨。照片画面主体是一群日本士兵,士兵头戴钢盔,看不清面部表情。其中一名骑兵,位于队伍中央,正骑马进入城内。

画报背后是一段惨烈的历史

39岁的任寅静是正定收藏协会会员,与收藏结缘近20年。幼时在姥爷的邮票册里认识大千世界的他,逐渐将目光投向承载城市记忆的实物。工作后,他专注收集与石家庄、正定相关的文献,这份画报正是他在网上拍卖中偶然发现的。“当时就是这张封面的正定西城门照片刺痛了我。”任寅静说,封面上“正定城西门入城”的字样让他瞬间屏住呼吸——这是日军攻陷正定后刻意拍的“入城仪式”。作为土生土长的石家庄人,画报中轰炸后满目疮痍的家乡影像让他彻夜难眠:“那些残垣断壁下,是多少同胞的鲜血!”

河北省中共党史人物研究会副会长王律介绍,据当年参加正定抗战的将士回忆和1992年版《正定县志》记载,1937年10月5日,日军侵入正定县境,在飞机、大炮掩护下,日军向正定县城发起进攻,布防正定及滹沱河两岸的国民党军第32军商震部,同日军展开了激烈战斗,顽强抗击。守军141师的重火器只有一个炮7团。而进攻正定的日军系日本华北方面军第一军第14师团,师团长土肥原贤二,辖2个旅团、4个步兵联队和骑、炮、工、辎4个联队以及通信队等。另外还配属野战炮兵第2旅团、战车第2大队等。正定攻防战就是在兵力、装备如此悬殊的情况下展开的。日军凭借空军优势和200多门大炮的支援,发起攻击。141师官兵进行了英勇的抵抗,终因实力悬殊,10月8日,日军占领正定县城。此役日军被中国军队击毙500多人,中国军人伤1名旅长、2名营长,牺牲2名团长、1名营长,连长以下伤亡逾千人。

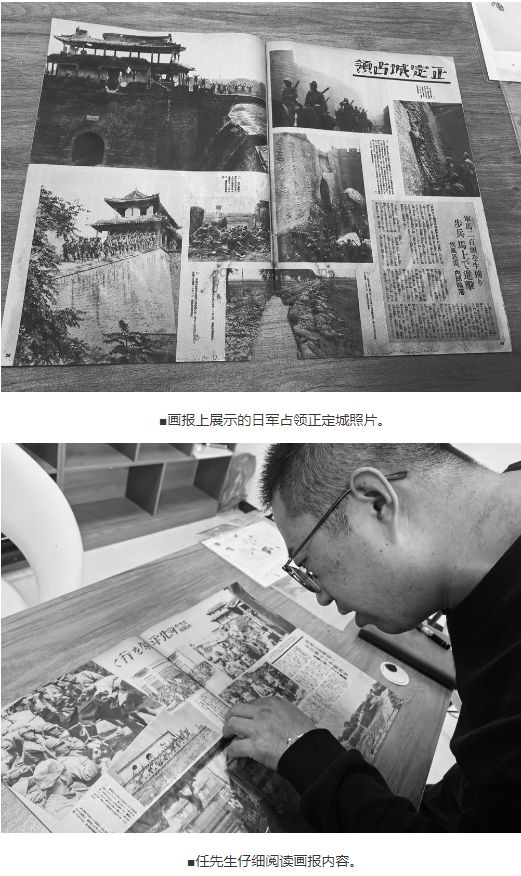

王律表示,这份1937年《支那事变画报》第七辑,以多幅正定战地摄影报道,还原了88年前那段战火烽烟。这期画报的封面是日军进入正定西城门的照片,巨大的城门洞下,那些骄横不可一世的日本军队,耀武扬威地展现出“胜利者”的姿态,从此这座千年古城进入了八年的恐怖世界和人间地狱。

捐赠画册 让历史真相穿透时光

“当快递员把包裹递给我时,我甚至能听见自己的心跳声。”任寅静至今记得收到这本画报时的场景。泛黄的纸页间,日军士兵持枪立于城门上,城墙上随处可见枪炮轰炸的痕迹。任寅静指着一张浓烟滚滚的照片,声音低沉:“当年日军想用画报证明‘征服’,但我们看到的却是罪证。”他举起画报说:“这些被军国主义精心设计的影像,反而成了戳穿谎言的反光镜。现在我要让它们回到城墙脚下,告诉后人:刺刀可以摧毁城墙,但摧毁不了一个民族的记忆。”

捧着画报反复研读的夜晚,任寅静萌生了捐赠的念头:“独藏不如众鉴。它不该被锁在柜子里,我要把它捐给相关部门,让更多人看见这份历史的真相。”

石家庄市委党史研究室原副主任刘一江看过这份画报后表示,此类日军自摄资料具有特殊价值,可谓弥足珍贵。侵略者用精心构图美化暴行,却在不自觉中暴露了战争的非正义性——画报中“庆祝入城”的日军脚下,是华夏大地撕裂的伤口,“这份画报让市民特别是青少年直面历史,理解和平的代价”。

以史为鉴更需躬身传承

2025年时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,任寅静收藏的这份画报别具深意。任寅静坦言,选择清明前夕公开,是为了让祭奠不流于形式:“记住那些用血肉筑起城墙的先烈,更要看清来时的路。”“收藏是为了抵抗遗忘。”任寅静说。当画报从私人书柜进入公共视野,个体的历史便汇入民族记忆的长河。这份觉醒,或许是对抗战英灵最深沉的告慰。(燕赵晚报 □文/图 本报记者 南开宇)