1950年,一批在苏联关押的战犯被押解回国。其中,包括伪满洲国总理张景惠。回国后,他惊讶地发现自己的亲生儿子张梦实,居然是解放军干部,更是潜伏多年的红色特工。面对儿子的坦白,张景惠无奈感叹:“你骗得我好苦!”是什么样的经历,造就了这样一对分道扬镳的父子?这背后不仅有历史的戏剧性,更蕴含了革命的深刻选择。

张景惠,清末的一名旧官僚,在那个时代,他也曾是官场中的“得意之人”。从一名小小的吏员做起,他逐步爬上了清政府东北地界的高级官职。随着清朝灭亡,张景惠的人生迎来了剧烈的转折。此时的他已经失去了官场上的依靠,为了在动荡的时代中谋得一席之地,他转而投靠了当时在东北崛起的日本势力。1932年,张景惠加入了日本人扶植的伪满洲国,成为其“总理”。从此,他将家国大义抛在一旁,成为日本侵略者的帮凶。

在外人看来,张景惠的生活风光无限。作为伪满洲国的“总理”,他住在豪华的大宅,门庭若市,侍者如云,甚至手握部分权力。张景惠的家人也因此过上了优渥的生活。然而,物质的富足掩盖不了家庭内部的矛盾与裂痕,尤其是在他的小儿子张梦实身上,这种裂痕表现得尤为明显。

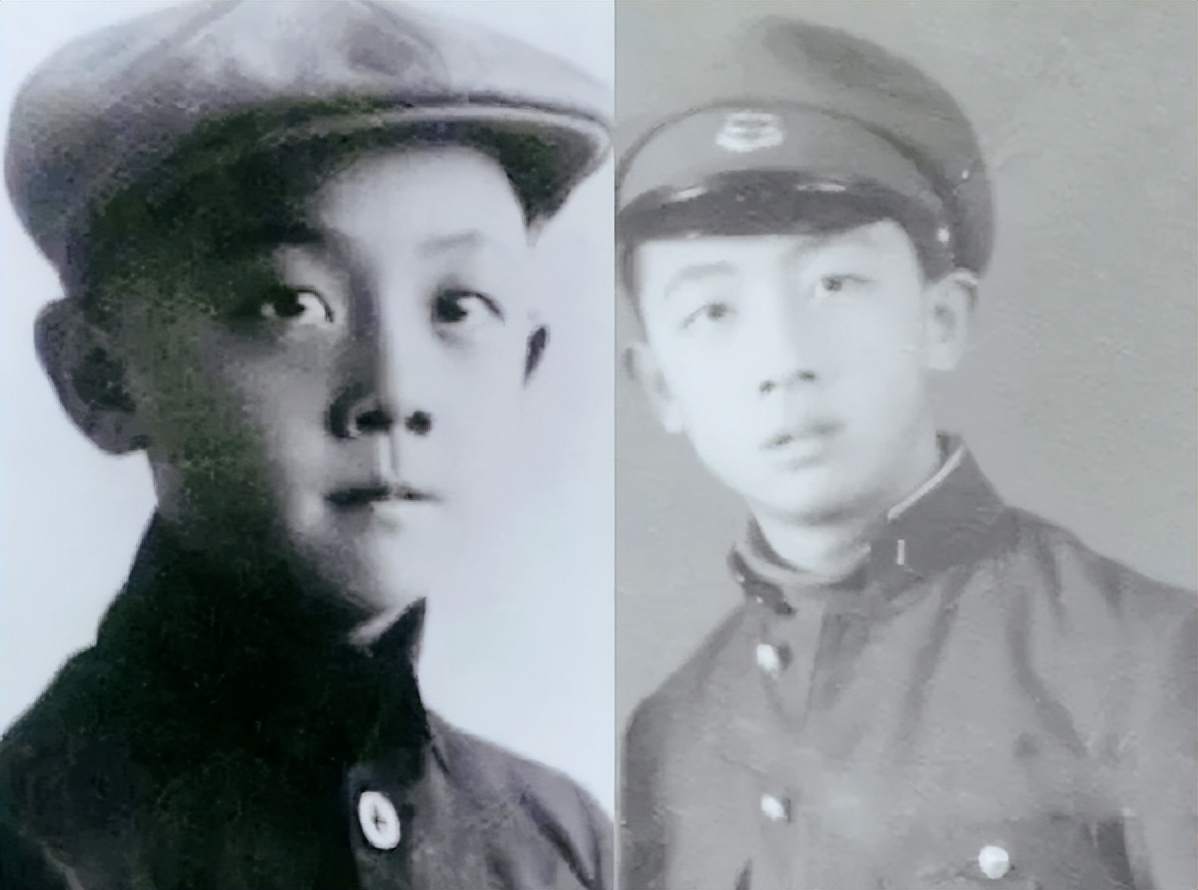

张梦实是张景惠老来得子,出生时张景惠已经年过半百。这个儿子的到来让张景惠喜不自胜,他为其取名“梦实”,希望儿子能“梦圆志实”,成为家族的荣耀延续。自小,张梦实备受宠爱,无论是吃穿用度,还是学业指导,父亲都倾注了极大的心血。张景惠还特意请来俄语老师,为他教授外语,计划将儿子培养成伪满洲国“中日文化交流”的人才。

张梦实从小性格就不同于父亲的圆滑与世故。他的性情中带有一种不安分与叛逆,这让他在父亲的家庭规划中显得格格不入。他并不喜欢父亲安排的“官宦子弟”式的生活,更厌恶家庭对伪满政权的奴颜媚骨。小时候的他还不明白父亲与日本人的关系,但在耳濡目染中,他逐渐觉察到,父亲与那些对中国横加指责的日本人,关系并不寻常。

在学校里,张梦实因为家庭的背景屡次受到同学的嘲笑。每当同学们嘲讽他“汉奸的儿子”,他都感到羞愤难当。一次,他与同学发生争执,被问道:“你的父亲为何不为中国做事,偏偏给日本人卖命?”面对这样的质问,张梦实无言以对,胸中的愤怒却无处释放。回到家中,他曾试探性地问父亲:“日本人对中国这么不好,为什么我们还要和他们合作?”张景惠却毫不避讳地回应道:“日本人有实力,我们顺势而为,才能保护家人。”这一番话让张梦实更加迷茫,甚至对父亲产生了深深的鄙夷。

这种矛盾在张梦实逐渐长大的过程中日益尖锐。他开始明白,父亲的“伪满总理”身份不仅是家族的荣耀,更是他自身的污点。他目睹父亲在日本人面前低声下气的模样,内心越发感到不堪。一方面,他无法正视父亲的身份,另一方面,他又因为父亲的特殊地位无法摆脱这种束缚。

张梦实的叛逆由此萌芽。他开始表现出与父亲安排背道而驰的举动:在课堂上,他有意忽视父亲安排的功课,却暗中与一些有抗日思想的老师走得很近;在日常生活中,他逐渐远离父亲的圈子,对伪满政权保持冷漠态度。在这些行为中,他既有对父亲的反抗,也有对自身命运的隐约抗争。

张景惠对此感到十分恼火。他认为儿子是因被宠坏而缺乏家国大义,并多次强制将张梦实“拉回正轨”。有一次,张梦实试图离家出走,被张景惠派出的家仆捉回后罚禁足,甚至遭受严厉的训斥。然而,这些惩罚并没有让张梦实屈服,反而激发了他更大的叛逆心理。

随着张梦实年岁渐长,他的眼界逐步拓宽,对时局的了解也愈加深刻。在伪满洲国“繁荣”表象下,他看到了百姓的疾苦,也看清了日本人的野心。这种清醒让他对父亲的选择更加不屑。他暗暗立下誓言:无论如何,他都要摆脱家庭的束缚,找到一条属于自己的道路。

就在这个时期,他遇到了一个改变他命运的机会——与堂兄张绍雄的通信。他的革命种子,在这个契机下开始生根发芽。

从密谋到行动,双面人生的起步张梦实的命运转折点,源于与堂兄张绍雄的秘密通信。张绍雄是张景惠的侄子,表面上在伪满政府任职,实则是地下党组织的一员。他利用伪满政府的身份便利,为抗日工作提供重要情报。在一次家族聚会中,张梦实无意中听到堂兄与家中长辈的交谈,察觉到他言辞间隐隐透出的抗日倾向。这让心怀不满的张梦实对堂兄产生了强烈的好奇。

张梦实主动向堂兄靠近,借机接触堂兄带来的书籍和报纸。这些资料内容隐晦,通常是一些分析国际局势、揭露日本侵略真相的文章。读到这些内容的张梦实如醍醐灌顶,他终于明白,日本人对中国并非施恩扶助,而是彻头彻尾的侵略者,而父亲张景惠的所谓“顺势而为”,不过是与虎谋皮,甚至是对中华民族的背叛。

张梦实开始与堂兄私下交谈,向他倾诉自己的苦闷与迷茫。他说:“我不想成为汉奸的儿子,也不愿继续过这种衣食无忧但毫无尊严的生活。”张绍雄没有轻视他的情绪,而是从容劝慰:“你想摆脱这些,不是没有办法,但要做好面对危险的准备。”在张绍雄的引导下,张梦实逐渐了解地下党的存在,开始对抗日运动产生浓厚兴趣。

起初,张梦实仅仅是抱着试探的心态参与。他时常协助堂兄传递一些不起眼的物品,比如一张看似普通的地图,或几本毫不起眼的书籍。每次任务完成后,他都会忍不住问:“这些东西真的能对抗日本人吗?”堂兄总是点头回应:“这是我们能做的开始,每一步都很重要。”

随着张梦实的成长,他对任务的理解逐渐加深,开始主动承担更多责任。他的身份给地下党带来了便利,伪满洲国总理的儿子出入高层场所从不引人怀疑。他利用自己的身份优势,设法收集伪满政府的机密文件,甚至试探性地打探父亲的部分政务安排。

张梦实既要在父亲面前表现出听话的模样,又要在私下里躲过伪满政府的眼线。他曾多次陷入危机,其中一次尤为惊险。有一天,他从父亲书房中偷得一份与日方的密谈文件,试图将其交给堂兄。在约定地点交换时,忽然有两名便衣特务出现,似乎是在监视堂兄的行动。

危急时刻,张梦实灵机一动,故意装出纨绔子弟的姿态,指着堂兄大声嚷道:“你竟敢欺骗我,说有好玩的东西给我看,结果是这些无聊的纸!”他一把抢过文件,当着特务的面撕成碎片,作势撒泼。两名特务一时摸不清状况,被张梦实的行为迷惑。事后,堂兄才明白,张梦实用这一招掩护了他,同时保全了自己。

这样的险境并非孤例。一次,他接到指令,要将一封写满密码的信送到一名地下党员手中。负责联络的那名党员临时失联,留下的联系方式也被废弃。张梦实站在约定地点,焦急地环顾四周,突然察觉身后有人在盯着他。他立即反应过来,伪满特务可能已经盯上了这次行动。

为了保护信件内容,张梦实迅速改变策略。他找到一处小摊,佯装买烟草,然后借机将信件夹在香烟包装中,随手扔在摊主的货架上。特务逼近时,他表现得泰然自若,甚至主动迎上去寒暄几句,随后装作毫无所获地离开。当晚,他再次偷偷返回小摊,取回了那封没有暴露的信件,终于完成了任务。

这些经历虽然惊心动魄,但也让张梦实深刻感受到危险与责任并存的现实。他清楚,自己的身份虽然是伪装的“保护色”,却也可能随时成为致命的破绽。他曾经问堂兄:“你觉得我有一天会被发现吗?”堂兄语重心长地回答:“在这样的时代,做出选择就意味着承担后果。我们选择了抗日,就不能怕被发现。”

尽管内心有过动摇,但张梦实并未退缩。他把对父亲的厌恶、对日本侵略者的憎恨,化作参与地下工作的动力。在父亲的“伪满总理府”中,他一次次利用自己的便利条件,为地下党提供关键情报;在家庭的压抑氛围下,他一次次悄然反抗,寻找机会为民族大义贡献力量。

这样的日子持续了数年,张梦实逐渐从一个叛逆的少年,成长为一名隐秘而坚定的抗日战士。他的行动不仅是对家庭的背离,更是对命运的重新书写。每一次成功的任务,都让他更加确信自己选择的道路是正确的,而他心中也暗暗发誓:无论前路多么艰难,他都将继续坚持下去,为中国的独立与自由贡献自己的力量。

张梦实的抗日行动随着时间的推移愈发大胆,他甚至开始利用父亲张景惠的地位,为地下党传递更高层级的机密情报。这也让他逐渐逼近父亲的权力核心,两人之间的关系开始变得微妙而危险。作为伪满洲国的总理,张景惠无疑是日本侵略势力的代言人;而作为儿子,张梦实却站在了完全对立的一方。他们之间的矛盾,就像一根紧绷的弦,稍有不慎便可能断裂。

张景惠一开始对儿子的抗日行动毫无察觉。在他看来,张梦实与其他显赫家族的子弟无异,只是个不成器的纨绔子弟。张梦实时常出入娱乐场所,表面上交往着一群看似不着调的朋友,这让张景惠放松了警惕。实际上,这一切不过是张梦实精心设计的伪装,他的“朋友”中暗藏不少地下党成员,而娱乐场所也常是秘密联络的掩护场所。

一次偶然的机会,让张景惠对自己的儿子产生了怀疑。一天,张景惠在整理文件时,发现一份关于伪满洲国重要经济情报的副本失踪了。这份情报涉及日本在东北地区资源掠夺的重要计划,价值非同小可。由于文件的存放地点仅限张景惠的办公室,他立刻下令彻查此事。

就在调查进行得如火如荼时,张景惠发现张梦实的行为出现了一些异常。以往懒散的儿子最近频繁进出他的书房,甚至还曾借口帮忙整理资料。这个发现让张景惠心头一紧,忍不住开始暗中观察儿子的一举一动。

为了验证自己的猜测,张景惠决定试探张梦实。他特意故意将一份伪造的机密文件随意放置在书房的桌上,并在不远处暗中观察。他心中设想,如果儿子真的有什么异动,必然会对这份文件感兴趣。出乎意料的是,张梦实在进入书房后,甚至没有多看那份文件一眼,只是随手翻了几本书后便匆匆离开。

这一幕让张景惠稍稍松了一口气,但与此同时,他的怀疑并未完全打消。他决定加强书房的监控,同时派遣贴身特务监视张梦实的行踪。张梦实很快察觉到身边的异样,他明白,父亲已经开始对自己起了疑心。

不久后,一场突发事件让父子之间的矛盾彻底公开。一次重要的地下党情报交换任务中,张梦实受命从伪满洲国的总理府内取出一份高度机密的军事计划。这份计划关乎日军在东北地区的驻防部署,一旦交到抗日组织手中,便能为游击队发动突袭提供重大帮助。然而,行动当天,张景惠突然提前回到家中。

张梦实心急如焚地藏好文件,正准备找机会溜出家门,却被父亲拦了个正着。张景惠盯着他手中的公文包,语气平静却透着寒意:“梦实,你似乎最近对家里的事物格外上心了。这包里装的是什么?”

面对父亲的质问,张梦实强装镇定,随口搪塞道:“只是一些朋友要我帮忙看的商业合同,跟家里的事情无关。”然而,张景惠显然不相信。他一把夺过公文包,拉开拉链,露出里面那份盖着伪满政府印章的文件。

空气瞬间凝固,父子二人相对无言。张景惠的目光从愤怒逐渐转向失望,他低声道:“你真是让我刮目相看。身为我的儿子,你竟然成了反对我的人。”他话语里的痛心让张梦实的内心掀起了巨大的波澜,但他并没有退缩,而是直视父亲,沉声说道:“父亲,恕我直言,我是在做正确的事,而您,只是在为日本人卖命。”

这番话像是一记重锤,狠狠砸在张景惠的心头。他猛地站起身,指着张梦实怒吼:“你懂什么?你懂什么是大局!日本人是我们无法抗衡的,你以为靠你这点小打小闹就能改变什么?你只是在送死!”张梦实不甘示弱,毫不避让地回击:“正是因为有您的这种想法,才会让中国失去希望。父亲,您为日本人做了那么多,良心真的安宁吗?”

这一场正面冲突让父子关系彻底决裂。张景惠没有选择将儿子交给日本人,他深知,一旦真相暴露,张梦实不仅会面临死刑,他的家族也将遭到清算。但从这天起,张景惠对张梦实加强了监控。他命令贴身侍从随时留意儿子的举动,并严禁张梦实出入重要场所。

张梦实的抗日活动因此受到了极大限制。他开始感受到前所未有的压力,但他的意志并未因此动摇。他明白,父亲的放纵是出于血缘亲情,而不是对抗日行动的理解。于是,他更加小心谨慎地展开地下工作,将与家族的对抗深藏于心。

这场父子之间的交锋,也成为张梦实人生中最痛苦的记忆之一。他既对父亲的汉奸行为感到无比愤怒,又无法完全抛弃对父亲的复杂情感。他曾对自己说:“也许,我永远无法改变父亲的选择,但我能改变自己的命运。”

痛彻心扉的真相揭晓1950年,战火硝烟的中国已经迎来了和平的曙光。许多伪满洲国的旧人因历史的洪流而流落海外。张景惠,这位曾经的伪满洲国总理,却因内心无法平静,最终选择悄然返回故土。与他一同归来的,还有满怀痛苦的过去和深埋心底的隐秘。

这年春天,张景惠独自一人踏上了回国的航船。他已是满头白发,步履蹒跚,与曾经的意气风发截然不同。船靠岸时,迎接他的并非鲜花与掌声,而是一片冷漠的目光。作为伪满洲国的前总理,他早已成为国人唾弃的对象。

“我只是想为自己的一生寻找一个答案。”张景惠站在码头上,看着熟悉却又陌生的土地,喃喃自语道。

回国后的他,主动向新政府交代了自己在伪满时期的所有行为。他深知,自己的过去已无可挽回,但他心中依然存有一丝念想——念想自己的家人,尤其是那个多年未曾谋面的儿子张梦实。

张景惠并不知道,儿子张梦实的名字早已在他心中被定义为背叛的代名词。多年前,张梦实的反抗行动、与地下党的关系,都曾让张景惠怒火中烧。直到今天,他依然认为,张梦实的抗日行为不过是年轻人的愚蠢举动。他万万没想到,这个“愚蠢”的儿子竟然会成为一名赫赫有名的红色特工。

归国后不久,张景惠被安排在一处特定住所,接受思想改造和审查。一天,一位政府的接待官员来探望他,语气平和却又意味深长地说:“张老先生,今天有人来看您。他是新中国的一位英雄,但也是您的一位故人。”

张景惠心中微微一颤。他并未想到,那位“故人”竟然是自己的儿子张梦实。当张梦实推门而入时,张景惠几乎不敢相信自己的眼睛。曾经那个年轻气盛的张梦实,如今已变成一位目光深邃、气质沉稳的中年人。他身上穿着笔挺的军装,肩章上的星星闪闪发亮,显然是位军中的高级指挥官。

“父亲,好久不见。”张梦实微微低头,语气中带着一种复杂的情感。他既有对父亲的思念,也有对其过去所作所为的不满。

“你……你怎么会是……”张景惠说不出话来,眼神里满是不可思议。他完全没有想到,当年那个“叛逆”的儿子,竟然在今天成为新中国的英雄。

“父亲,您应该已经听说过我的事了吧?”张梦实看着父亲,目光中既有探寻,又有些许审视。

张景惠沉默了许久,最终苦笑一声:“梦实,当年你背着我做的那些事,我以为只是你的胡闹,没想到竟成了你的成就。我这个当父亲的,原来一直错了。”

“错的不是您当父亲的身份,而是您选择了一条错误的路。”张梦实语气平静,却一针见血。他停顿片刻,继续说道,“父亲,您知道吗?在伪满的那些年,我利用您的身份和地位,为我们的抗日行动做了许多事情。而这些事情,您始终被蒙在鼓里。”

听到这话,张景惠的身体猛地一震,脸色刷白。他不敢相信自己的耳朵:“你……你是说,你利用了我?”

张梦实点点头:“是的。我进入您的书房,拿到情报;我参加您的晚宴,结识日本人,只为获取他们的动向;我在您看不到的地方,为国家效力,为民族奋斗。而这一切,您当年却视而不见,甚至亲手将我推向了危险的境地。”

张景惠愣住了,他的双手颤抖不止。他无法想象,自己引以为傲的总理身份,竟然成为了儿子抗日的工具。他更难以接受的是,他的儿子为了信仰,早已将他们的父子情置于危险的边缘。

片刻后,张景惠发出一声低沉的叹息:“你骗得我好苦啊,梦实。你知道吗?这些年我一直以为,自己为你铺就的道路是对的,可如今才发现,我不仅害了自己,还害了你。”

张梦实的神情没有丝毫动摇,他回答道:“父亲,我没有骗您,我只是在用我的方式,为我认为正确的事情努力。您选择了做伪满洲国的总理,而我选择了抗日。这是信仰的对决,无关欺骗。”

张景惠听到这番话,泪水终于忍不住滑落。他沉默许久,最终长叹一声:“是啊,是信仰的对决。可是,你让我这个当父亲的,情何以堪啊……”

这场对话没有赢家,但却让父子二人达成了一种复杂的谅解。张景惠开始反思自己的选择,他终于明白,儿子张梦实的信仰和牺牲,是一种他无法企及的伟大。而张梦实也终于放下了对父亲的仇视,毕竟,无论信仰如何分歧,血缘是不可否认的羁绊。

在随后的日子里,张梦实多次来看望张景惠,并鼓励他放下过去,为新中国的建设尽一份力。张景惠虽然已是暮年,但依然开始尝试用自己的方式赎罪。他向有关部门提供了许多伪满洲国时期的机密资料,并积极配合政府的审查工作。

“梦实,谢谢你给了我这个机会。”张景惠在最后一次见面时,对张梦实说道。

“父亲,这不仅是我的机会,也是您的机会。”张梦实微笑着回答。

最终,张景惠带着悔恨和释然,平静地走完了人生的最后一程。而张梦实,则继续为新中国的建设贡献自己的力量。他深知,过去的恩怨已经成为历史,但那段痛苦而又复杂的父子关系,却将永远留在他的心中,成为一段值得深思的记忆。

[免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。