4月5日,中核集团官方招聘公众号发布了一篇题为《我们收到1196273份简历》的文章,配以“星星眼”表情符号,迅速引爆社交平台。文中提到,2025届校招共吸引425,284位应聘者投递超119万份简历,最终预计录用约8000人。

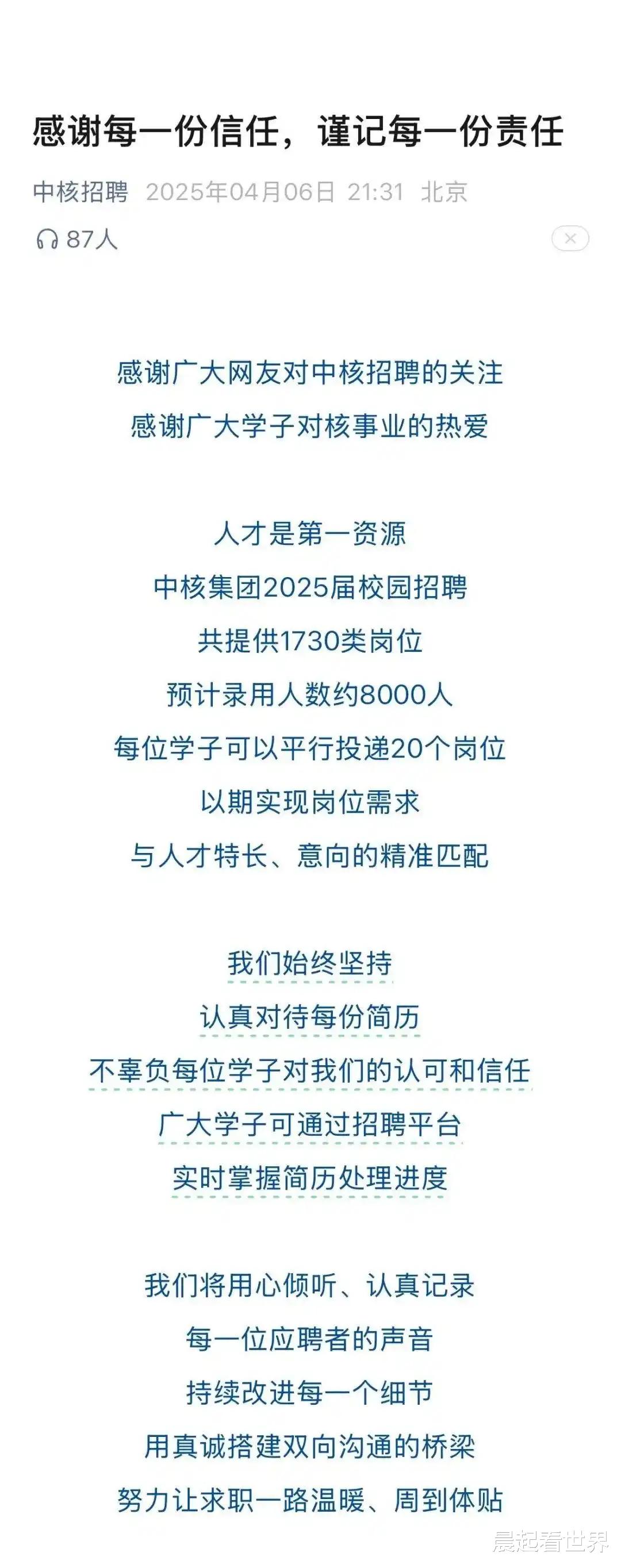

然而,这一看似亮眼的数据却遭到部分网友质疑:“简历数量不该是企业的勋章”“应届生的痛苦不应成为炫耀资本”。争议声中,文章被迅速删除,中核集团随后回应称“认真对待每份简历,不辜负每位学子信任”。

数据背后的“傲慢”与“诚意”之争

企业的“数据叙事”为何刺痛求职者?

网友认为,企业以简历数量为“政绩”,忽略了求职者个体的努力与焦虑。一位应届生留言:“每一份简历背后都是熬夜修改的文档、反复排练的面试,却被简化为冷冰冰的数字。”

企业的真实意图是否被误读?从招聘数据看,中核集团提供的1730类岗位允许每位学生平行投递20个志愿,旨在通过精准匹配提升录用效率。这一机制本身是对求职者多样性的尊重,但宣传口径的“数据化表达”可能掩盖了初衷。

争议的本质:信息不对称下的情绪共振在就业压力加剧的背景下,企业宣传与求职者期待之间的错位被放大。119万简历对应8000岗位,约1:150的竞争比,既反映了中核的吸引力,也暴露了求职市场的残酷。

企业与求职者如何建立“双向奔赴”的桥梁?

企业的责任:从“数据叙事”转向“温度沟通”

中核在后续回应中提到,将“用心倾听应聘者声音,实时同步简历处理进度”。若能进一步公开筛选标准、优化反馈机制,或许能缓解求职者的“信息焦虑”。

求职者的期待:理性看待竞争,聚焦自我价值数据显示,中核为应届生提供起薪30万-60万/年的“星原计划”,且覆盖核能、环保、工程等前沿领域。与其陷入数据焦虑,不如将竞争视为行业价值的印证。

社会视角:就业市场的“显微镜”与“望远镜”争议背后,是全社会对就业公平、企业责任的深层关切。国企招聘需兼顾效率与温度,而求职者也需在“内卷”中保持理性,寻找与自身特长的契合点。

数据不应是终点,而是对话的起点

中核招聘事件折射出企业与年轻一代的沟通代际差异。对国企而言,宣传需更多体现对个体的尊重;对求职者而言,竞争激烈不等于价值否定。

呼吁

企业:用透明流程和人性化服务替代“数据狂欢”;

求职者:在理性投递中探索职业方向,而非盲目追逐热度;

社会:少一些标签化批判,多一些建设性对话。

119万份简历,既是中核集团“强磁场效应”的证明,也是万千学子对核能事业的热情投注。争议或许会平息,但它留下的思考不应止步——在数据与人性之间,我们永远需要一座桥梁。