《Hello!树先生》的结尾,是一个疯子最无奈的结局。

树先生在大树上,看到怀孕的小梅从出租车下来, 两人牵手走向“新家”,但这也只是一种幻觉。

树从小不爱说话, 常去村口和朋友喝酒。 他在汽修铺受工伤后,在医院被解雇,心生悲戚。

而父亲杀死了哥哥,他也受了刺激,最后变成精神病, 他与聋哑女孩小梅一见钟情。 后来,他意识到自己能够通灵,村里发生的很多事情验证他的预言,他成为受人尊敬的预言家。

上映于2011年的这部电影,在上海国际电影节一举成名,让人看到了监制贾樟柯在扶持新人方面的功力。 该片让王宝强成功完成了演技的蜕变,也成就了导演韩杰电影之路的高起点。

大银幕处女作,就赢得豆瓣8.3分的韩杰,展现了自己难得的才华。

2

2人物表演的线性色彩,与魔幻现实的叙事互为关照, 庇护出一部少见的国产好片。

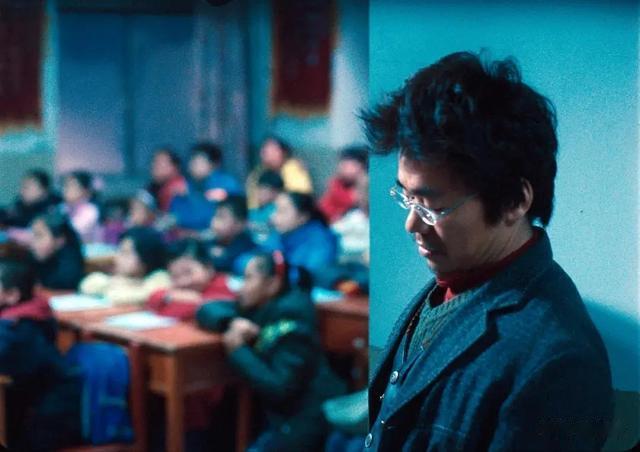

好片的标准见仁见智,但在曾先森的评判体系中,现实主义电影一定要有对人的刻画。 从人物的细节设计看出,王宝强扮演的树先生,在影片中有一个习惯性的动作,即双手时常抬起且夹着腋下, 这个动作不仅表现了他作为汽修厂下岗员工的工作习惯, 也反映了他内心的无所适从和不安。这种细腻的刻画,使得角色更加真实可信。 火灾后失常的树先生,或许就不存在,他可能已经死了,现实中的树哥只存在脑海中。 叙事视角已经发生偏转,树先生从一个第三者,直接上升到故事叙述第一人。 王宝强的表演突然也从“间离”式走向了“融入”的效果。

人们希望树先生可以重新被村里人认可,希望树先生可以过上好日子,人们甚至希望小梅可以张口说话,但是这些都不是现实。 树哥的希望衍化为人们的希望,最后也说不清是人们在幻想还是树哥在幻想。 这种叙事上的不确定性,更增加了故事的主题深化。

从运镜和画面看出来,影片里大量手持摄影和长镜头贴近人物心理状态,如树先生臆想中“漂浮”的行走姿态,通过晃动镜头,呈现其精神世界的崩塌。

从音乐氛围感的营造看出来,婚礼场景中的唢呐声、欢快民乐与树先生的孤独形成反差; 车内播放的浪漫音乐短暂展现其幸福憧憬,随后被现实打破,强化了人物命运的悲剧性。

从具体语境的表演可以看出来, 碎片化叙事,已模糊了真实与虚幻的界限,例如反复出现的“父亲勒死哥哥”闪回,暗示家庭创伤对其精神世界的持续侵蚀。

导演韩杰想表达的东西,在曾先森看来是很有追求的。

这部电影与本片的监制贾樟柯的文艺片还是有所区别,他更加的生猛,对于现实的问题一个也不想解决,这自然是优点。

3要表现一个人的精神世界如何崩塌,有很多方式。 而韩杰用了一种炸裂的方式, 自毁的方式, 自我放纵的方式, 也是最伤人的方式, 那就是当我什么都失去的时候, 我就活得行尸走肉, 当我生无可恋的时候, 我就放纵癫狂。 而这对表演的要求是很高的,难得的是非科班的王宝强,完全接住了这样的一个角色。

他从一开始的懒散到最后的生无可恋,行尸走肉急,有一个完整展示的过程,遗憾的是王宝强这么强悍的表演,竟然没有拿到一个影帝的提名。

这部电影曾先森认为, 还是一个寓言。

所有的寓言,都是对现实的比喻和模拟, 都是对无能改变现状的想象, 和难以忍受的生活的生理性逃避。

这个故事通过一个另类的疯子,艰难的探索着地位与权力,正常与疯癫之间的界限。 一个疯子的世界,是看到所有人的不正常,他并没有反抗。 他只能放任用一个疯子的方式来逃避,他能怎么办?

失去亲情,丢掉爱情,活着还有什么意思? 树,在面包车上第一次见到小梅时,眼神中流露出对爱情的向往。

作为被村民轻视的“守村人”,这一瞬间的凝视既是对美好生活的憧憬,也是其卑微身份下难得的主动追求。但是,以奔跑追赶小梅的车辆、发送诗意短信“相思是烟,相忆是酒”等行为表达情感,既展现其内心细腻,也暴露了底层人物缺乏正常情感表达渠道的困境。 而小梅离去时开口说话,树先生独自在雪地寂寞虚空冷,标志着这段关系从双向救赎退化为单向幻觉, 爱情,最终成为压垮边缘人格的最后一根稻草。

这是喜剧,也是悲剧, 是一个悲伤男人最后的倔强, 和一个疯子最初的梦想破灭的过程。