在一个春风拂面的周六夜晚,小王决定带朋友们去尝尝几家最近很火的烧烤店。

几杯啤酒下肚,食欲大开的他们不禁开始讨论,什么时候广泛流行起这种烤着吃的做法。“你说,古代人也撸串吗?”小李突然冒出这个问题。

面对这个疑问,大家面面相觑,无人知晓。

汉代画像石却能告诉我们答案。

汉代烧烤的历史:画像石上的美食许多人可能不知道,烧烤这种看似现代的饮食方式,其实在中国已经有几千年的历史。

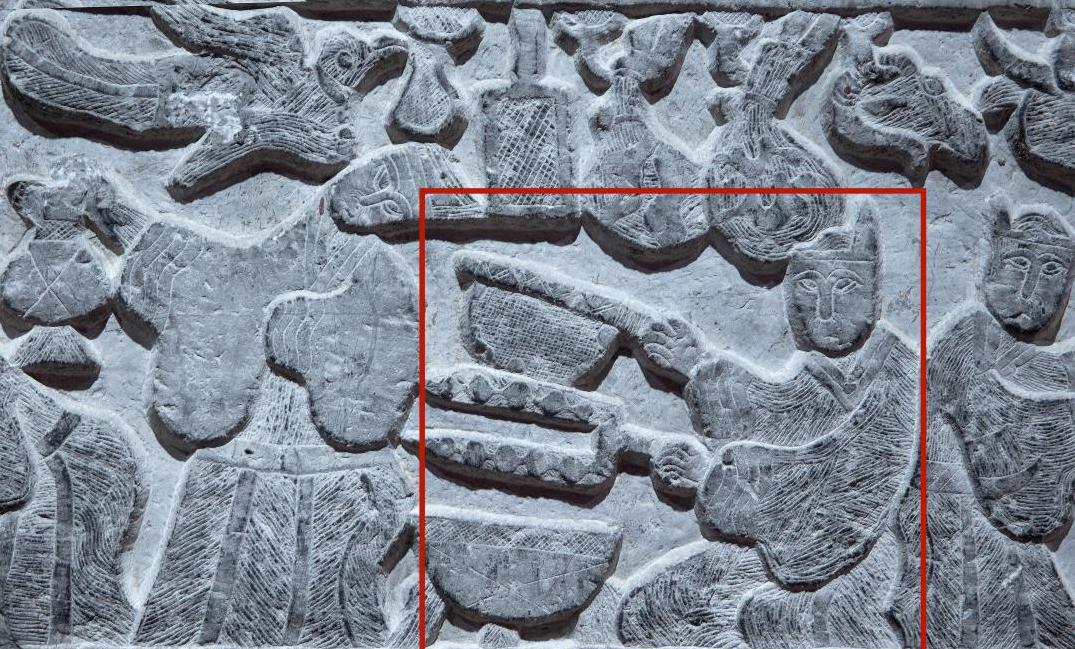

山东临沂出土的汉画像石上,生动地记录了当时“庖厨图”中的场景:肉类被切成大块,串在木签上,然后被放到一个架子上烤制。

这就像我们现代烧烤中的乐趣,很难想象,千年前的汉代人就已经在享受这种豪放的美味。

这幅古老的石刻图画仿佛在提示我们,那时的厨师们已经非常熟练地掌握了烧烤的技巧。

历史耐人寻味,它让我们看到了曾经被低估的古老美食文化。

细品汉画像石中的厨房一景奇妙的是,这些画像石不仅记录了人们烧烤的场面,还通过细致入微的刻画,再现了汉代厨房的繁忙情景。

细看画像石,我们可以发现,一人手拿木扇给炭火扇风,而另一人则在兴致勃勃地翻烤肉串。

石头上的画面仿佛有一种魔力,把我们带回到那个热火朝天的厨房。

不同类型的肉在古代厨房中分工明确,有专门的人负责剖鱼、切肉,甚至周边的准备工作。

更有特色的是,头顶上的水果架上挂着各种禽肉,足以显示食材的丰富多样。

这样的场景不仅让我们窥探到古人的生活,还让我们感慨于中国饮食文化的多样性和深厚历史。

古代烧烤术语趣谈

或许我们现在觉得“烧烤”是一个现代词汇,但其实在汉代早已存在描述类似技法的词汇,比如“燔”(音fán)和“炙”(音zhì)。

这些字眼在中国古籍中屡见不鲜,充分说明烧烤的悠久历史。

经过进一步的组合和演变,这些词汇还塑造了古人的饮食习惯,促进了烤制方法在中国传统厨房里的流行。

古人对于火候的掌控也十分考究,这和我们如今对烧烤的追求无异。

学会控制火候是技术的核心,一如今日烧烤师傅们一样,古代的“庖丁”们同样也是耐心十足的工匠。

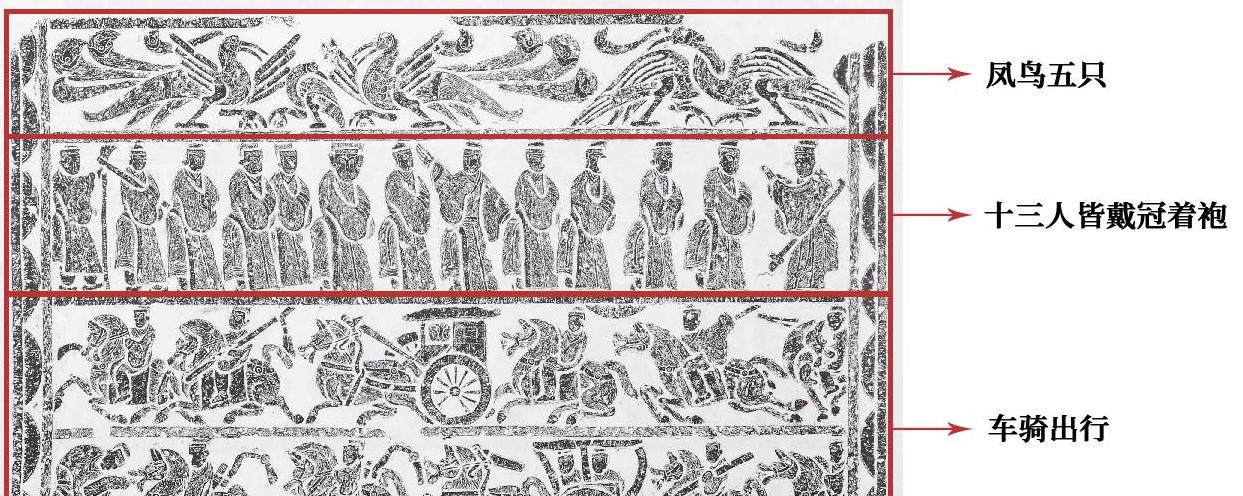

汉画像石不仅是古代饮食文化的缩影,更是一种独特的艺术表现形式。

通过简单的线条和层次分明的布局,石匠们巧妙地在石头上留下了那个时代的印记,这不仅是对生活的写照,也是对文化的传承。

我们在石头上能看到政治、经济、文化等方方面面,并且感受到汉代社会的繁荣和多元。

这种石刻艺术至今还对我们产生着深远的影响。

无论是了解历史背景,还是欣赏其艺术表现形式,汉画像石都是一扇通往过去的窗,让我们窥见到2000年前丰富的社会生活。

结尾:历史与现代的对话如若说我们的烧烤夜有何启发,那便是每一片醇香的肉串背后,都承载着过去的故事。

看到画像石上生动的庖厨图,小王和朋友们才意识到如今的美食风尚,其实早在古代就已初现端倪。

现代与历史旁若无人地下展开了对话,传承是一种无形的绳索,将我们与悠久的文化联系在一起。

汉画像石用无声的语言记录了那个年代的饮食与生活,让我们在这段旅程中,感受到珍贵的历史痕迹。

它们不仅是石头上的艺术,更是对文化与精神的再现。

在下注一串肉的同时,我们也在品味那穿越千年的文化传承。

如此,我们的味蕾和心灵都受到震撼。

在享受当下的同时,别忘了回望历史,那是一段值得传唱的诗篇。