1946年深秋,台北一处幽静的庭院中,已近暮年的白崇禧正在整理往事。这位被誉为"小诸葛"的国民党军中传奇人物,回首其戎马一生,曾多次在私下场合提及他最为钦佩的两个人物。其中一位是在抗日战争中屡建奇功的黄埔四期生胡琏,而另一位的名字,他始终讳莫如深,缄口不言。这背后,究竟有着怎样的故事?这位神秘人物又是谁?

战火烽烟铸就军中传奇

战火烽烟铸就军中传奇二十世纪初的中国,军阀割据,列强入侵。在这个动荡的年代,白崇禧走进了保定军官学校的大门。

保定军校是当时中国最著名的军事学府之一,这里培养了众多杰出的军事人才。在这里,白崇禧系统地学习了现代军事理论和战术指挥,为他日后的军事生涯打下了坚实基础。

1916年,从保定军校毕业的白崇禧加入了桂军,开启了他的军旅生涯。在桂军中,他凭借过人的军事才能和指挥能力,逐步崭露头角。

1926年,国民革命军北伐战争爆发。这场改变中国命运的战争中,白崇禧展现出了惊人的军事才华,他指挥的部队战功赫赫,多次击败北洋军阀的主力部队。

在北伐战争期间,白崇禧迅速崛起,成为了桂系军阀的核心人物之一。他主持的多场重要战役,不仅体现了他卓越的战术眼光,更展现了他独特的用兵艺术。

抗日战争爆发后,白崇禧被任命为第九战区司令长官。在这个位置上,他组织指挥了多次重要战役,展现出了过人的军事才能。

南京保卫战中,白崇禧采取灵活机动的战术,有效延缓了日军的进攻速度。武汉会战期间,他指挥部队在长江沿岸与日军展开激烈战斗,为武汉争取了宝贵的防御时间。

桂南会战更是白崇禧军事生涯的一个巅峰,他巧妙运用地形优势,采取声东击西的战术,成功挫败了日军的进攻企图。这场战役不仅保卫了广西,更稳固了大后方的战略地位。

战争年代里,白崇禧展现出了超凡的军事天赋,他善于运用地形,长于战术变化,更擅长把握战局全局。这些特质为他赢得了"小诸葛"的美誉。

抗战胜利后,白崇禧继续在军界发挥重要作用。然而随着国共内战的失利,他最终随国民党军队撤退到了台湾。

在台湾时期,白崇禧逐渐淡出了政治舞台。他对当时的政局持批评态度,这影响了他与国民党高层的关系。但即便如此,他在军事领域的贡献和成就,依然在中国近代军事史上留下了浓墨重彩的一笔。

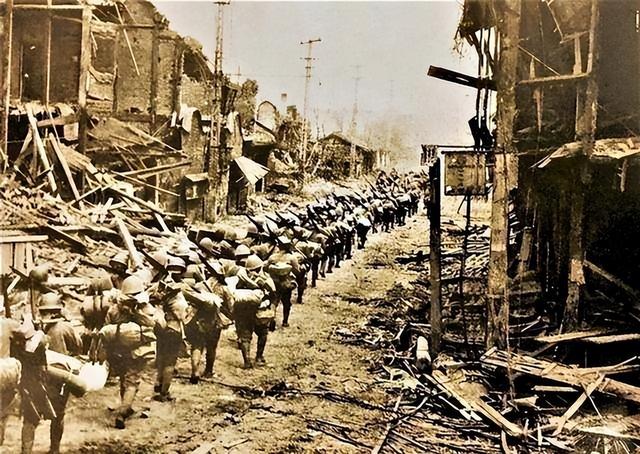

恩怨交织难断师生情谊1937年的淞沪战场上,硝烟弥漫,炮火连天。彼时的胡琏,这位黄埔军校第四期的毕业生,正带领着他的部队在前线与日军展开殊死搏斗。

战斗持续了整整三个月,最终以中国军队的战略性撤退告终。但就是在这场残酷的战役中,胡琏展现出了卓越的战术指挥才能,引起了时任第九战区司令长官白崇禧的注意。

胡琏的军旅生涯并非一帆风顺。黄埔军校前三期的毕业生大多已被蒋介石委以重任,到了第四期,发展机会已然大不如前。

离开黄埔后,胡琏几经辗转,最终只能在陈诚的部队中担任基层军官。在军阀割据的年代里,军队权力高度集中,普通军官的晋升之路异常艰难。

淞沪会战后,白崇禧开始重用胡琏,为他的军事生涯打开了一扇新的大门。在白崇禧的提携下,胡琏的才能得到了充分施展的机会。

南京保卫战和武汉会战期间,胡琏跟随白崇禧征战沙场。这位年轻的将领以其灵活的战术和丰富的实战经验,在战场上屡建奇功。

两人的合作堪称默契,白崇禧擅长战略谋划,胡琏长于战术执行。这种互补的关系,为国家的抗战事业贡献了巨大力量。

抗战胜利后,胡琏的军职不断攀升,但这也带来了意想不到的变化。随着胡琏地位的提升,他与白崇禧之间的矛盾逐渐显现。

宿迁战役成为了两人关系的转折点。在这场战役中,胡琏未能及时救援,导致师长戴之奇自杀。白崇禧对此极为不满,在多个场合严厉批评胡琏"治军无方,最擅长见死不救"。

第12兵团司令的人选之争更是将两人的矛盾推向了高潮。当时,胡琏作为原18军军长,是这一职位的热门人选,得到了蒋介石的支持。

然而白崇禧却极力反对胡琏的任命。在他看来,胡琏虽然作战有方,但执行力不足,不善服从指挥。最终,这一职位由黄维接任,这件事进一步加深了两人之间的裂痕。

新中国成立后,白崇禧和胡琏都前往了台湾。在台湾,两人的命运再次出现了分歧。白崇禧对政治持消极态度,而胡琏则凭借金门一战获得了蒋介石的信任。

胡琏在台湾期间,虽然职务变动频繁,但仍担任过"国防部"次长等重要职位。相比之下,白崇禧因其对蒋介石统治的批评态度,与国民党高层的关系日渐疏远。

然而,岁月流转,当两人不再有直接的利益冲突时,白崇禧对胡琏的军事才能始终保持着高度的认可。在他晚年的回忆中,胡琏是他最为钦佩的两个人之一。

罗盘指引战场未来命运在国民党军队的众多将领中,张淦是一位独特的存在。这位毕业于广西陆军速成学堂的军官,走出了一条与众不同的从军之路。

在军校求学期间,张淦不仅系统地学习了军事理论和战术,还对中国传统文化产生了浓厚的兴趣。他的部队被李宗仁收编后,张淦又进入陆军大学深造,这些经历为他日后的军事生涯奠定了坚实的基础。

战场上的张淦有一个独特的习惯,那就是在每次作战前都要用罗盘进行风水测算。他不仅用罗盘决定战场布局,更用它来选择行军路线。

这种做法在当时的军中可谓是独树一帜。许多将领对此议论纷纷,但无人敢于公开质疑,因为张淦的战绩实在太过耀眼。

在武汉会战中,张淦依靠罗盘的指引,带领部队避开了日军的主力进攻路线。随枣会战期间,他又凭借对地形的精准判断,成功突破了日军的重重包围。

战场上的胜利接踵而至,张淦的军事才能得到了充分的展现。到1939年,他已经晋升为中将,在国民党军中拥有了相当的威望。

在白崇禧的眼中,张淦不仅是一位优秀的军事指挥官,更是一位难得的奇才。张淦的每一次军事行动,都显示出他过人的智慧和独特的战术眼光。

他的部下们称赞他行事谨慎,指挥有方。在张淦的带领下,部队从未发生过迷路或误入敌军伏击圈的情况。

然而张淦的神奇之处并不仅限于此。据说他还能通过罗盘预测战争的走向,这种能力在军中引起了不小的轰动。

不少将领对张淦的这种能力既敬畏又好奇。他们中有人暗地里模仿张淦的做法,却始终无法达到他那般精准的程度。

随着战事的推进,张淦的名声在军中越传越广。许多人提起他的名字时都讳莫如深,有的闭口不言,有的则是推崇备至。

这种状况一直持续到新中国成立。在国民党军队溃败之际,张淦带领余部准备从合浦海上撤退。

命运却在此时和他开了个玩笑。张淦被解放军俘虏,随后被关押在北京功德林战犯改造所。

在监狱中,这位曾经呼风唤雨的将军过着截然不同的生活。他依然保持着使用罗盘的习惯,据说他曾用罗盘为自己寻找了一块风水宝地。

最终,张淦在监狱中走完了人生的最后时光。按照他生前的愿望,他被安葬在了桂林老家,那个他曾经用罗盘测算出的风水宝地。

时光流转叹英雄迟暮在台北的晚年岁月里,白崇禧经常独自坐在庭院中回忆往事。那些战火纷飞的岁月,那些并肩作战的将领,都已随着时光渐渐远去。

对于胡琏,白崇禧始终保持着一种复杂的态度。他公开承认胡琏是自己最为钦佩的两个人之一,这份评价超越了昔日的种种恩怨。

在军事才能的评价上,白崇禧对胡琏给予了极高的肯定。胡琏在金门岛一战中的表现,让这位老将军看到了一个真正的军事家的风采。

胡琏在台湾的发展道路相对顺遂,他担任过"国防部"次长等重要职务。而白崇禧却因为对蒋介石统治的批评,逐渐淡出了政治舞台。

谈到另一位让他钦佩的将领张淦时,白崇禧总是三缄其口。这种缄默背后,是对这位独特将领的深深尊重,也是对其命运的无奈叹息。

张淦的军事才能毋庸置疑,他独特的作战方式和过人的军事智慧,在军中留下了传奇般的印记。然而他的结局却令人唏嘘不已。

被俘后的张淦,在监狱中依然保持着使用罗盘的习惯。他用罗盘为自己选择的风水宝地,最终成为了他的安息之所。

有人质疑张淦为何没有预见到国民党的失败,为何没有及时改变自己的命运。这些疑问始终萦绕在白崇禧的脑海中。

也有人为张淦辩护,认为他之所以没有选择投靠共产党,是因为他的信仰和能力在新的时代已经不再被需要。在监狱中,他因为涉嫌封建迷信而遭受批斗。

这三个人的命运,仿佛就是那个时代的缩影。胡琏适应了新环境,在台湾继续发挥余热;张淦坚持着自己的信念,最终在监狱中走完了人生;而白崇禧则选择了淡出政坛,在回忆中度过晚年。

从保定军校的年少轻狂,到北伐战争的戎马倥珂,再到抗日战争的浴血奋战,白崇禧的一生经历了太多的风雨。那些并肩作战的将领,有的已经长眠地下,有的仍在为理想奋斗。

在台北的深夜里,白崇禧常常凝视着远方的星空。那里有他年轻时的梦想,有他为之奋斗的信念,也有他最钦佩的两个人的身影。

罗盘将军,张淦![点赞]