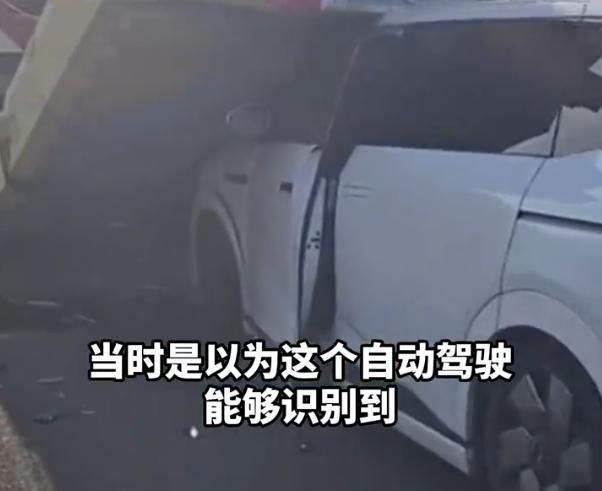

在广州,一段关于汽车追尾事故的视频被广泛传播,引发了人们对智能驾驶安全的深度讨论。视频中,一辆某鹏品牌的汽车在开启“自动驾驶”功能后,发生了与前车的追尾碰撞。事故后的调查询问揭示,车主在事故前并没有专心驾驶而是选择了吃早餐和查看手机,这一行为引发了对智能驾驶与人类驾驶习惯之间的微妙关系的反思。

很多人可能会想:既然是智能驾驶,为什么不能安心使用呢?这种想法正是导致事故的根源之一。所谓智能驾驶,尤其是在当前的技术阶段,多数情况下仅限于辅助驾驶,而非真正的自动驾驶。国际标准将其划分为L2级别的“组合辅助驾驶系统”,这意味着车辆仍需要人类驾驶者的参与,车主依然必须对行驶过程中发生的所有事项保持警觉。而现实情况是,越来越多的驾驶者仍然抱有使用智能驾驶系统时可以放松警惕的幻想,这无疑是极其危险的。

数据显示,2022年中国因分心驾驶导致的交通事故比率达到了22.8%。这一数据在智能驾驶普及的当下显得尤为触目惊心。许多司机在驾车时先后进行的与驾驶无关的活动,诸如使用手机、吃东西,甚至进行通讯,都在无意中提高了事故发生的风险。正是这些分心行为,才使得智能驾驶的初衷变得无效。

在这起事故中,车主的错误其实并非个案。许多驾驶者同样错误解读了辅助驾驶功能,以为可以完全依赖汽车来代替自己。然而,在高速行驶状态下,意图让汽车完全独立面对复杂的道路情况显然是不现实的。在这位车主的事故中,尽管车载系统做出了一定的减速反应,但由于操作的延迟、辅助系统的局限性,以及前车的意外情况,最终还是不可避免地导致了追尾事故的发生。

事故后的讨论引发了关于安全气囊未弹出的问题。有人会纳闷,为什么在追尾碰撞的情况下,安全气囊没有如预期弹出。对此,专业人士给出的解释是,安全气囊的触发条件是非常严格的,它通常依靠车身内部的碰撞传感器来判断碰撞的严重性。在这起事件中,尽管发生了碰撞,但由于具体的碰撞角度和力度并未达到触发气囊的阈值,最终导致气囊并未完全展开,。这一点不仅让人们意识到汽车安全设计上的复杂性,也暴露出一项隐性风险:当驾驶者因疏忽或误解造成事故时,可能并不会得到理想中的保护。

关于智能驾驶技术的讨论,实际并不新鲜。如今许多品牌都投入了巨额资金于研发先进的汽车智能技术,然而,无论技术多么先进,仍然无法改变人类驾驶的本质。驾驶者缺乏必要的知识与能力对智能辅助系统进行正确操作,而智能系统本身的局限性也使得它们在复杂交通环境下的表现难以令人满意。

至于未来的智能驾驶发展,业内人士普遍认为,当前市场上尚无可真正称之为L3级及以上的自动驾驶产品。即使是在技术上已相对成熟的L2级,而车主对此的理解仍显不足,导致大家对安全的信心与实际保护的缺失。因此,加强公众对于智能驾驶系统的教育显得至关重要,提升司机的意识和责任成为当务之急。

安全驾驶实际上是一个多方协作的过程。从车主到汽车制造商,从交通管理执法方到道路使用者,各级别的参与者都需要共同努力。单靠智能技术的普及无法应对日益严峻的交通安全挑战。因此,在推广智能驾驶技术的同时,加强对驾驶者的教育与训练,提升他们的安全意识与责任感,才是实现道路安全的最后一里路。

不容忽视的是,未来汽车产业的发展并不仅仅依靠智能系统的升级,更依赖于人类与技术的和谐共存。只有在行车过程中时刻保持警觉,才能最大程度地减少事故发生的概率。数据显示,目前在使用辅助驾驶系统的车型中,发生事故的概率依旧较高,这样的情况无疑表明司机仍需对驾驶过程保持高度关注。

在这一过程中,车主也应深刻理解自己的责任。智能驾驶只是一个辅助功能,而非放松警惕的借口。必要时,车主应立即接管车辆,做出正确的操控。在特殊情况下甚至需要及时做出紧急判断,或是对突发事件进行反应,确保行车安全。

当下的汽车市场,品牌众多,技术层出不穷,各种各样的广告也在不断强调智能驾驶的安全与便利。在这种氛围下,消费者很容易产生误解,认为只要买了配有智能驾驶的汽车,就可以高枕无忧,随心所欲。这种观念的普及,可能导致更多事故的发生,同时也给交通管理部门带来了严峻的挑战。

每一次交通事故的背后,都是鲜活的生命与家庭的悲剧。因此,无论是车主还是汽车生产商,都应该以提高行车安全为重中之重,在享受科技带来的便利同时,更必须心怀敬畏与谨慎。

在不断升级的科技面前,我们不能忘记最基本的安全驾驶意识及法律责任。即使是智能辅助驾驶系统,也不能成为我们放松警惕和侥幸心理的借口。对于车主来说,确保行车安全是首要任务,而未来的智能驾驶技术,也必将更好地服务于这项职责。

最后,希望每位司机都能认识到智能驾驶的局限性,并在日常驾驶中时刻保持警惕,不断提升自己的安全意识,才能在不断变化的道路环境中,为自己和他人的生命安全保驾护航。通过进一步加强对智能驾驶技术的理解,提升对分心驾驶的警惕,未来的每一段驾车旅程,都能更加安全与顺畅。在技术引领下,让我们一起迈向智能驾驶的美好未来,并为更安全的道路而共同努力。