7.9级强震撕裂缅甸:1644条生命、网络争议与中国援助的复杂图景3月28日下午2点20分,大地颤抖,哀嚎四起。

一场7.9级的地震,以摧枯拉朽之势,撕裂了缅甸宁静的山河。1644条鲜活的生命就此陨落,3408人受伤,139人至今下落不明。这场灾难,不仅带来巨大的物质损失,也引发了网络上持续发酵的争议,以及对中国迅速展开救援行动的复杂解读。

一、 地狱般的20分钟:地震的残酷现实

地震的震中位于缅甸北部,震源深度30公里。这并非一场悄无声息的震动,而是足以让人类文明在自然伟力面前瑟瑟发抖的恐怖体验。目击者描述,大地剧烈摇晃,如同巨兽翻身,房屋瞬间倒塌,山体滑坡,尘土飞扬,遮天蔽日。 在短短的20分钟内,无数家庭支离破碎,无数生机化为废墟。我看到一段视频,一位母亲紧紧抱着被压在废墟下的孩子,绝望的哭喊声在断壁残垣间回荡,令人心碎。

另一段视频里,救援人员在废墟中小心翼翼地挖掘,每一铲土都牵动着无数人的心。 这些画面,远比任何文字描述都更能展现地震的残酷现实。 网络上充斥着各种现场照片和视频,虽然模糊不清,却足以让人感受到那份绝望与无助。 许多建筑物变成了一堆堆瓦砾,车辆被扭曲变形,道路寸步难行。 通讯中断,电力供应瘫痪,整个地区陷入一片混乱。 这场灾难,对缅甸这个饱受内战和贫困折磨的国家来说,无疑是雪上加霜。

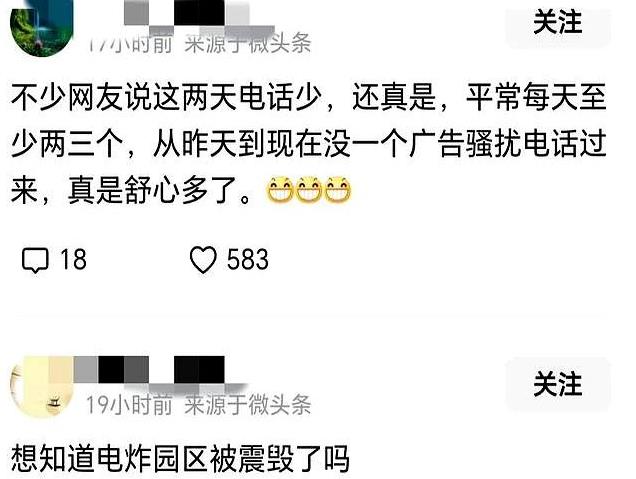

二、 网络舆论:幸灾乐祸与人道主义关怀的交锋令人震惊的是,在面对如此巨大的灾难时,网络上却出现了两种截然不同的声音。一部分网友表达了深深的同情和哀悼,他们纷纷捐款捐物,为灾区人民祈祷。 他们转发救援信息,分享求助联系方式,用自己的方式为灾区贡献力量。

然而,另一部分网友的评论却令人寒心。 一些评论带有明显的幸灾乐祸的意味,甚至有人将此次地震与缅甸电信诈骗事件联系起来,认为这是“报应”。 这种冷血的言论,引发了广泛的批评和谴责。 这种现象值得我们深思:在面对天灾时,我们该如何看待人与人之间的关系? 冷漠与同情,究竟哪一个才是人类社会应有的姿态?

三、 中国救援:速度与效率背后的复杂考量

与网络上的部分冷血言论形成鲜明对比的是,中国政府和民间组织迅速展开了救援行动。 仅仅在灾难发生后的短短几个小时内,中国政府就宣布提供1亿元人民币的援助,并派出两支救援队,其中包括经验丰富的云南救援医疗队和专业的深圳公益救援队。 此外,中国红十字会也提供了帐篷、食品、药品等紧急物资。 值得一提的是,云南与缅甸接壤,当地民众自发组织救援,利用无人机向灾区空投急救包和物资,体现了中华民族一方有难八方支援的传统美德。然而,中国对缅甸的援助也并非没有争议。 一些人认为,考虑到中缅关系的复杂性,以及缅甸国内的政治局势,中国的大规模援助可能存在政治考量。 这种观点并非毫无道理,但我们也应该看到,人道主义援助的根本目的是救助受灾民众,而这与政治立场无关。 在灾难面前,人性的光辉应该超越一切政治因素。

四、 国际社会:援助与合作的复杂局面除了中国,韩国、新西兰、新加坡、印度、比利时、俄罗斯、泰国等多个国家和地区以及联合国等国际组织也纷纷伸出援手,提供了资金、物资和人员援助。 这体现了国际社会的人道主义精神和合作意识。 然而,国际援助的协调和效率也面临着挑战。 不同国家和组织的援助方式、物资种类和到达时间都存在差异,这需要更有效的国际合作机制来加以协调。

五、 反思与展望:超越网络争议,关注人道主义缅甸7.9级地震是一场巨大的悲剧,它不仅夺走了无数人的生命,也暴露了网络舆论的复杂性以及国际社会在人道主义援助方面面临的挑战。 在面对灾难时,我们需要摒弃冷漠和偏见,将人道主义关怀置于首位。 同时,我们也需要反思,如何更好地协调国际合作,提高救援效率,减少灾难造成的损失。 更重要的是,我们应该思考,如何引导网络舆论,避免负面情绪的蔓延,让网络成为传播爱与希望的平台,而不是散播仇恨和冷漠的工具。

这场地震,给缅甸人民带来了巨大的痛苦,也为我们敲响了警钟。 在自然灾害面前,人类是如此渺小,只有团结合作,才能更好地应对挑战,共同构建一个更加安全、和谐的世界。 希望缅甸人民能够早日重建家园,走出阴影。 也希望这场灾难能够促使我们更加重视人道主义精神,更加关注弱势群体,让爱与希望在人间传递。 让我们记住那些逝去的生命,并为幸存者祈福。

救灾中国人无处不在,杀人美利坚场场到场!千差万别!