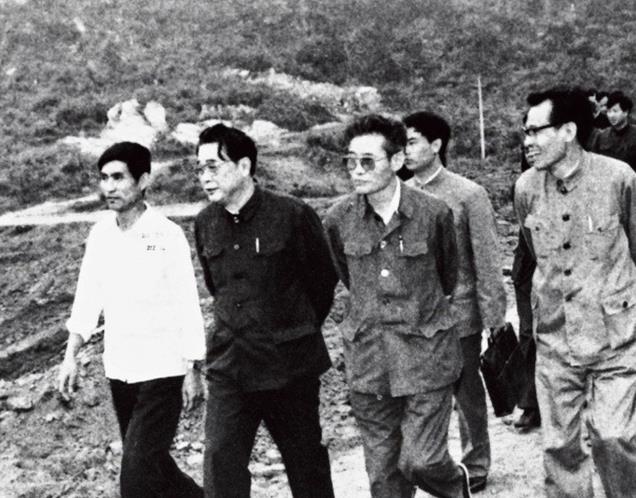

2021年,一张合影曾在社交媒体上引发广泛关注。

合影中的4个人,是我国研制第一代核潜艇的4位老总。从右到左为:黄旭华、黄纬禄、彭士禄、赵仁恺。

当时,照片中的4人,仅黄旭华健在,而随着前些天99岁的黄旭华院士在武汉与世长辞,这张合影已经全部灰了。

黄老的离世,引起人们在社交媒体上的无尽缅怀,而今天要说的主人公,是当年那张合影上同样出现的中国核潜艇首任总设计师彭士禄。

2021年,彭士禄院士于在北京逝世,享年96岁。

他的名字也曾是国家机密,而他的功绩却镌刻在民族复兴的丰碑上

1925年,彭士禄出生于广东海丰,是中国共产党早期农民运动领袖彭湃烈士之子。他的童年,充满了磨难。

1928年,彭士禄3岁时,母亲蔡素屏被国民党杀害,1929年,父亲彭湃又不幸牺牲,年仅4岁的彭士禄沦为孤儿。敌人四处搜捕“彭湃余孽”,百姓们冒着生命危险将他辗转藏匿于多户家庭,甚至为他改名换姓。彭士禄就这样吃着“百家饭”长大。

不过1933年,因叛徒出卖,未满8岁的彭士禄被捕入狱,成为了当时潮安监狱最小的“政治犯”。狱中,抚养过他的“姑妈”受尽酷刑仍拒绝透露其身份,难友们甚至凑钱为他缝制衣物。这段颠沛流离的童年,让他深刻体会到人民的恩情与革命的艰辛。

1936年,党组织找到彭士禄并送至香港读书,后经周恩来亲自安排抵达延安。在延安,他半工半读,当过护士、学生,肺病吐血仍坚持学习。周恩来曾握着他的手嘱托:“你要继承爸爸的遗志。”这段经历塑造了他坚韧的性格与报国信念。

20世纪50年代,彭士禄因成绩优异被选派赴苏联留学,主修化工机械。1956年,陈赓大将召见他,提出国家急需核动力人才。面对“是否愿意改行”的询问,他毫不犹豫回答:“只要祖国需要!”自此,他转向原子能核动力专业,一头扎进中国核动力事业的开拓中,成为了新中国首批核潜艇研制核心成员。

1958年,中国启动核潜艇工程,面临“无技术、无资料、无外援”的困境。彭士禄被任命为核潜艇动力装置总设计师,负责“心脏中的心脏”——核反应堆的研发。

彼时,苏联拒绝提供技术援助,毛泽东发出“核潜艇,一万年也要搞出来”的号召。彭士禄带领团队从零开始,仅凭两张模糊的核潜艇照片和一个玩具模型,开启了从零开始自主研制的征程。

在技术路线上,彭士禄展现了科学家的胆识与魄力。当时,部分专家主张跳过陆上试验,直接将反应堆装入潜艇。彭士禄力排众议,坚持“陆上模式堆是吃小亏占大便宜”,认为未经模拟实验风险极大。他顶住“爬行主义”的批判,最终说服周恩来和聂荣臻支持建设模式堆。1970年8月,中国首座潜用核动力装置陆上模式堆实现满功率运行,为核潜艇下水奠定基础。

面对堆型争议,彭士禄主张采用技术成熟的压水堆,反对激进的增殖堆方案。他指出,增殖堆“脾气暴躁”,易引发爆炸;而一体化布置维修困难,可能贻误战机。这一决策被钱三强支持,并在后续实践中验证了其科学性。

在一段风雨岁月中,我国的核潜艇研制几近停滞。是彭士禄冒险向聂荣臻反映了情况,最终促成中央军委发出“特别公函”,以最高指令保障工程推进(1967年8月30日,中央军委以“特别公函”方式,发出了核潜艇研制进度的动员令。毛主席于1968年7月18日签发了“718”指令)。除此之外,他当时还在会议上疾呼“研制核潜艇是最大的政治”,甚至被同事担忧“胆大包天”。

1970年12月26日,中国首艘核潜艇“长征一号”成功下水,4.6万个零部件全部自主研制,使中国成为全球继美、苏、英、法之后第五个拥有核潜艇的国家。彭士禄担任首任总设计师,与黄纬禄、赵仁恺、黄旭华(合影4人组)等共同缔造了这一“镇国重器”。

值得一提的是,就在核潜艇进行最后调试工作时,彭士禄曾突发急性胃穿孔,经过手术,他的胃被切除了四分之三。当人们向他问起,付出这么多,值得吗?彭士禄说:“就是死了也是值得的!”

1983年,年近花甲的彭士禄转向民用核能领域,主持大亚湾核电站引进和秦山核电站二期自主设计。他提出“以我为主,中外合作”方针,推动中国核电从零起步到跻身世界前列,被誉为“核动力领域的双栖巨匠”。

彭士禄一生践行“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。他的名字曾是国家机密,连妻子也不知其工作内容。他常说:“我只是一枚核潜艇上的螺丝钉。”

他将个人命运与国家需求紧密相连,曾说:“人民哺育了我,我愿用一生回报。”晚年仍坚持工作,直至生命最后一刻。

他倡导“大胆决策,小心验证”,在技术争议中坚持以数据说话。美国“核潜艇之父”里科弗访华时,因未能与他深入交流深感遗憾,侧面印证其国际影响力。

作为副部级干部,他拒绝专车接送,常年穿旧军装,将奖金捐给科研基金。临终前叮嘱:“丧事从简,不搞追悼会。”

2021年3月22日,彭士禄在北京逝世,享年96岁,自此走完了从孤儿到科学家的一生。

他去世后,骨灰被撒入大海,与他热爱的核潜艇相伴,中宣部追授他“时代楷模”称号。

他的一生诠释了“红色家风”与“科学家精神”的交融。正如他晚年所言:“若此生能再做选择,我仍愿为祖国深潜。”这位“拓荒牛”的足迹,永远镌刻在中国核动力事业的丰碑上。

喜欢本文的朋友,可以点下“关注”,感谢大家的支持!