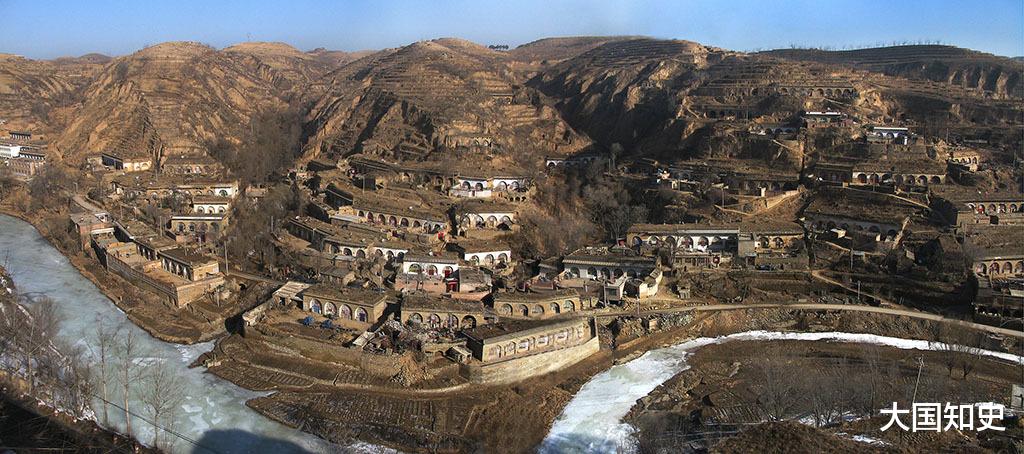

黄土高原,这片曾经的“千沟万壑”,不仅是中华文明的发源地,更是中国生态治理史上最艰难的一道关卡。

联合国曾断言,这里的水土流失问题“无药可救”,给这片土地判了死刑。

然而,中国人不信命,70年如一日地硬扛着干。

靠着“愚公移山”的韧劲,把黄土高原从满目疮痍的生态灾难区,变成了植被覆盖率翻倍、黄河安澜的绿色奇迹。

那么,这场“死磕”到底经历了怎样的苦战?为何黄土高原曾陷入绝境?我们又是如何一步步走到今天的?

为何黄土高原被判“无药可救”?如果把地球比作一个“皮肤坚韧”的人,那么黄土高原就是那个“天生皮肤薄、伤口容易感染”的特殊个体。

这片面积达64万平方公里的黄土地,是全球最大的黄土沉积区,土壤结构疏松,遇水易溶,几乎毫无抵抗侵蚀的能力。

一场暴雨过后,沟壑就能被冲刷得更深更宽。

数据显示,黄土高原每年平均流失1厘米厚的土壤,换句话说,每100年,这里的土壤层就会被冲掉一米!

更糟糕的是,降水不仅少,还极端不均衡。

这里年均降水量在200—700毫米之间,70%都集中在夏季的暴雨季节,短时间的强降水极易形成泥石流,将大量泥沙卷入黄河。

这使得黄河成为世界上含沙量最高的河流,每年携带的泥沙高达16亿吨,相当于1000多万个足球场那么大的土地被冲走。

如果说地质缺陷是先天问题,那么人类的开发利用就是“雪上加霜”。

黄土高原自古以来就是农业文明的发源地,华夏民族的祖先正是在这片土地上刀耕火种、繁衍生息。

然而,长期的过度开垦、放牧,彻底打破了这片土地脆弱的生态平衡。

历史上,明清时期的“移民垦荒”、民国时期的大量闯关东、走西口人口迁徙,使得黄土高原承受了远超其生态负荷的农业压力。

大片森林被砍伐,草原变成了耕地,而一旦土壤流失,农田就变成了荒地。

到了新中国成立初期,黄土高原的森林覆盖率已经跌至5%以下,水土保持能力几乎为零。

水土流失不仅让黄土高原变得更加贫瘠,也让黄河成为一条“负担沉重”的泥沙河。

入黄泥沙量越多,黄河的“地上悬河”问题就越严重,一旦洪水来袭,下游城市和农田的安全将岌岌可危。

正因如此,20世纪50年代,联合国水土保持专家考察黄土高原后,给出了“无药可救”的结论。

他们认为,水土流失的根本问题无法逆转,任何人工干预都难以取得长期成效。

面对这样的判断,中国没有认输,而是开始了一场旷日持久的生态治理战役。

中国“死磕”70年的治沙战面对严峻的现实,中国从50年代开始探索黄土高原的治理道路。

从最初的零散试验,到后来的系统化工程,治理思路经历了三个阶段的演变。

治理的第一步,是从小流域入手。

小流域治理的核心思路是,把黄土高原看作由无数个流域单元组成的系统,每个小流域就是一个治理单位,针对不同的地形采取不同的方法。

在陕西、山西等地,科研人员提出了“山顶戴帽、山腰系带、山坡披衣、沟底穿靴”的模式。

山顶植树造林防止水土流失,山腰修筑梯田减少坡面径流,山坡种植经济作物改善土壤,沟底修建淤地坝拦截泥沙。

这一模式在实践中逐步推广,取得了明显的减沙效果。

进入70年代,中国大规模推广淤地坝工程。

黄土高原地区沟壑纵横,天然的沟道可以成为拦泥蓄水的天然屏障。

建设淤地坝,不仅能阻止泥沙进入黄河,还能形成肥沃的坝地,供农民耕种。

2019年,数据显示,黄土高原共建成了10余万多座淤地坝,每年减少入黄泥沙近5亿吨。

最直观的变化是,黄河变清了,水灾减少了,坝地也成了农民增收的“聚宝盆”。

1999年,中国启动了大规模的“退耕还林”工程,这是黄土高原生态治理的决定性一战。

通过封山育林、人工造林、草地恢复等措施,黄土高原的森林覆盖率从20世纪80年代的不足20%提升至2023年的63%。

这场工程不仅恢复了植被,也改变了农民的生计方式。

昔日以种粮为生的农民,开始发展果树经济,如陕西的苹果、山西的大枣,都成了“绿色产业”,带动了区域经济的发展。

从满目疮痍到绿色奇迹当年的黄土高原,被联合国专家断言“无药可救”,那是一片千沟万壑、寸草不生的荒漠景象。

然而,经过70年的不懈努力,如今的黄土高原已然大变样。

除了封山育林、退耕还林,人工造林也是黄土高原绿色奇迹的重要一环。

中国在这里创造了“飞机播种造林”技术,利用直升机在无法人工进入的荒山上空投种子,让森林在最难治理的地区扎根。

同时,针对干旱半干旱区的水资源问题,科研人员培育出了耐旱耐寒的树种,比如侧柏、油松等,使造林成活率大幅提升。

如今,陕西、甘肃、山西等地的许多地方,已经告别了“黄土漫天”的时代,取而代之的是绿树成荫、生机勃勃的景象。

过去,一场暴雨能让整个山坡的泥沙倾泻而下。

而如今,黄土高原上的梯田,像是一层层阶梯,让水流速度变慢,避免了冲刷地表土壤。

通过梯田建设,农田的土壤流失量减少了50%以上,农民的收成也更稳定。

数据显示,近20年来,黄河含沙量持续下降,目前已较上世纪50年代减少了80%。

过去的黄河,常常泛滥成灾,而如今,黄河的堤坝更加稳定,汛期的洪水风险大大降低。

黄河下游的河南、山东等地,已经很多年没有发生大规模洪灾,黄河流域的安全性空前提高。

随着黄土高原的生态环境改善,生态旅游产业也迅速兴起。

比如,甘肃的梯田景观、山西的生态农庄、陕西的黄河大峡谷,已经成为热门旅游景点。

游客的涌入,不仅带来了经济效益,也让当地百姓有了更多的就业机会。

黄土高原的生态逆袭,是中国生态治理的一项伟大工程。

从满目疮痍的黄土荒漠,到今天的绿水青山,这一切都离不开70年来的坚持。

黄土高原的经验,也向世界证明:即使是被判“无药可救”的土地,只要有坚定的决心和科学的治理,就一定能迎来新的生机。

什么也不做肯定没救,坚持不懈的努力总会出成绩