杭州网约车司机老李最近发现,自己同时使用几个账号轮换接单的“策略”逐渐失效。

主账号承接高价预约单,三个副账号专攻早晚高峰短途订单,原本能绕过平台的“口碑值限流”规则,但最近一周,四个账号接连被限制派单权限。

类似的情况在多地频发——成都司机刘师傅称,自己用两台手机切换账号时,系统直接弹出警告弹窗,要求“验证同一人操作风险”。

这种操作并非少数司机的“灵感发明”。据业内人士透露,部分二线城市的租赁公司甚至提供“账号托管套餐”,每月支付800元即可获得三个不同平台的司机端账号,并提供防平台监测的技术指导。

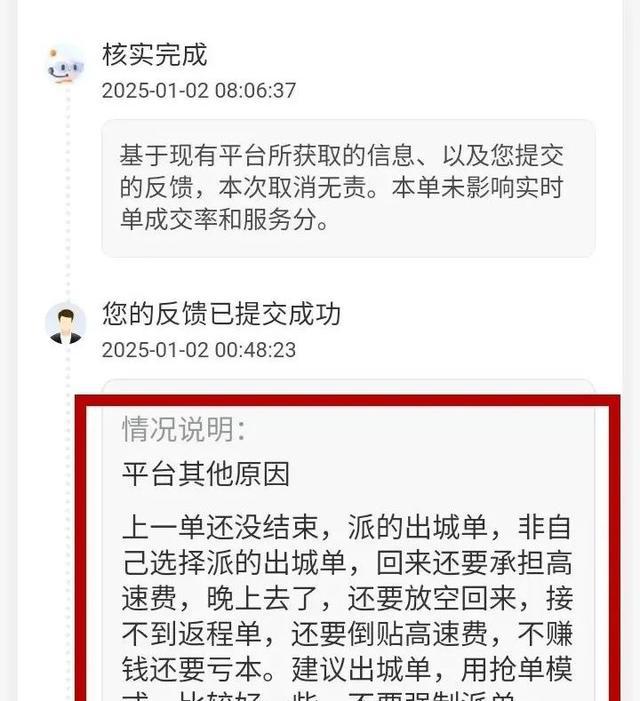

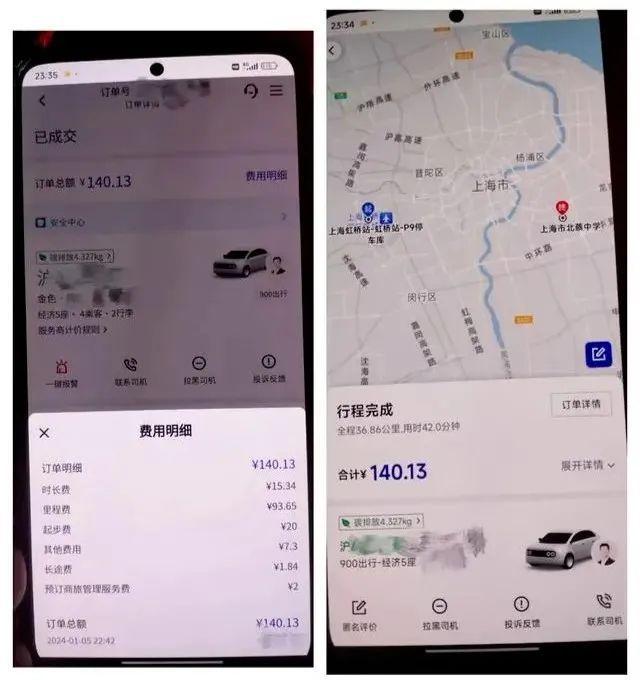

司机们的不满集中在平台的派单机制上:口碑值高的账号虽然派单优先级高,但需要长期维持近乎“满分”的服务评分,一旦被投诉或取消订单,分数断崖式下跌,收入也随之缩水。

相比之下,多账号操作反而成了“灵活求生”的手段。

平台的应对手段更为强硬。4月以来,多家头部企业升级风控系统,通过交叉比对GPS轨迹、分析接单行为特征等方式锁定可疑账号。

例如,若同一辆车在1小时内切换不同账号,且接单地点密集出现在半径300米内,系统会自动降低派单权重。部分平台还引入设备指纹技术,即便司机更换手机或SIM卡,仍能通过基站信号、Wi-Fi记录等数据关联设备,触发风险预警。

深圳某平台技术部门负责人透露,仅4月上半月,因多账号操作被限制接单的司机数量环比增长37%,其中六成集中在加盟制平台。

但司机群体并未轻易放弃。南京的张师傅尝试用二手手机和临时手机号注册新账号,但仅三天后就被系统标记;

广州部分司机测试发现,当前想要完全避开设备追踪,需同时满足“新设备+新手机号+新支付账户”,单次成本超过200元,且操作流程繁琐。

一些司机转而通过线下渠道接单,或转向货拉拉、同城配送、顺风车等关联行业,但收入稳定性大打折扣。

这场技术对抗已引发连锁反应。杭州、西安等地的网约车租赁市场明显降温,车辆月租金下降约15%,租赁公司开始要求司机预缴“账号合规保证金”。

全职司机的日均接单量小幅回升,但依赖多账号的兼职司机收入普遍下滑,部分人单日收入不足100元。

政策层面也释放信号:江苏、浙江等地交通部门近期约谈平台,要求公开算法规则的公平性审查报告,并禁止利用数据优势压榨司机权益。

但单纯依赖技术手段压制违规行为,可能加剧司机与平台的对立。当前部分平台已尝试调整规则——例如推出“保底里程费”,或对服务评分高的司机开放机场、医院等优质订单池。

其实,大部分司机认为“派单透明化”比“多账号接单”更能缓解收入焦虑。

这场较量背后,实质是行业粗放扩张期的遗留问题。随着多地发布运力过剩预警,司机收入持续分化,或许只有推动派单机制合理化、建立司机收入兜底保障,才能真正终结“技术对抗”的恶性循环。

每天多在不断新人加入,造成僧多粥少

用无耻对付无耻…………………………

只要2天3天大家都不跑……