2023年3月18日,台北金宝山墓园的晨雾还未散尽,三百余名手持白玫瑰的年轻人已在名人碑林区排起长队。他们等待的并非传统扫墓仪式,而是为一尊尚未揭幕的雕像拍摄"打卡照"。这种看似矛盾的行为,恰恰折射出现代社会悼念文化的深刻变革。

金宝山墓园自1970年代起逐渐形成的名人安葬区,已然成为特殊的文化地标。从邓丽君的"筠园"到高以翔的星光碑林,每个墓位都承载着不同世代的集体记忆。大S雕像选址的争议性在于——这位以时尚先锋著称的艺人,其纪念形式是否应该突破传统范式?

日本早稻田大学文化研究所2023年的调研显示,亚洲名人纪念馆的访客中,18-25岁群体占比从2018年的12%激增至37%。这些年轻人更倾向于将纪念行为转化为"文化朝圣",他们在社交媒体发布的墓园打卡照,实质是参与构建数字时代的集体记忆。

台湾文创团队"记忆立方"推出的AR扫描技术,让参观者用手机对准墓碑就能观看逝者生前影像。这种技术已在金宝山试点应用,预计大S雕像揭幕时将同步上线其经典角色全息投影。实体空间与数字记忆的叠加,正在重塑悼念的时空边界。

韩国SM娱乐2022年为逝世艺人设立的虚拟纪念馆,访问量突破2亿次。用户不仅能献上电子蜡烛,还能通过AI对话功能与偶像的虚拟形象互动。这种"数字永生"技术引发伦理讨论,却反映出粉丝对持续性情感联结的强烈需求。

大陆某直播平台的数据显示,明星忌日当天的纪念直播观看量,是平日墓园实地祭扫人流量的300倍。上海交通大学传媒学院教授李薇指出:"云悼念不是对传统的背叛,而是情感表达形式的代际嬗变。Z世代正在用他们熟悉的方式重构纪念仪式。"

区块链技术的介入让数字悼念产生新可能。2023年4月,香港某科技公司推出"记忆链"服务,将逝者的社交媒体动态、影像资料加密存储于区块链。这种"数字遗产"的永久保存技术,或许会改变未来墓园的存在形态。

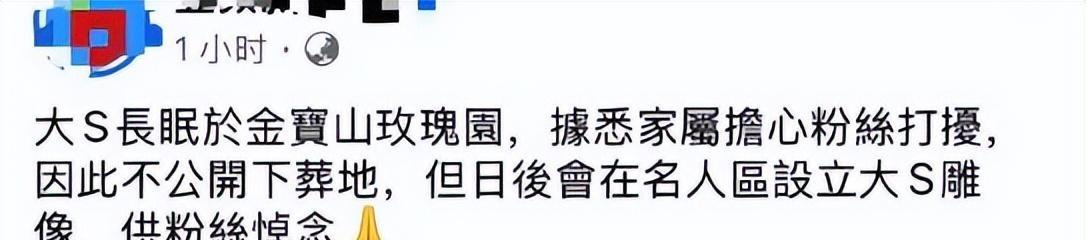

大S雕像设计的拉锯战颇具象征意义。具俊晔坚持融入夫妻私密记忆的设计方案,与经纪公司主张的"粉丝友好型"设计产生冲突。这种争执本质上是私人情感与公共纪念的话语权之争。

日本学者山口裕之在《偶像经济学》中提出"悲伤GDP"概念。台湾文创产业协会统计,2022年名人周边悼念品市场规模达17亿新台币,其中60%消费来自非本地粉丝。从限售的纪念邮票到联名款电子蜡烛,悼念正在形成完整的产业链。

伦敦大学亚非学院的文化对比研究显示,东方悼念文化强调"在场性",而西方更倾向"去场所化"。这种差异在数字时代产生奇妙融合:西方粉丝购买虚拟墓园NFT时,会同步参加东方式的线上集体祭拜仪式。

大S粉丝自发建立的"记忆Wiki"网站,收录了超过2万条影迷留言。这个由区块链技术保护的数据库,试图对抗互联网信息的易逝性。但技术人员发现,过于完美的数字存档反而削弱了记忆的"呼吸感"。

2023年5月,韩国某娱乐公司因过度商业化已故艺人数字形象引发诉讼。这场风波暴露了数字悼念的潜在危机:当纪念成为可编程的数据包,人类最本真的哀思是否会沦为科技公司的算法饲料?

台北数字艺术双年展上,艺术家陈虹安的装置作品《呼吸的字节》引发热议。该作品用AI实时生成虚拟墓碑,参观者的每次点击都会改变碑文形态。这或许预示着未来悼念文化的终极形态——永远处于流变中的数字记忆场域。

站在金宝山新落成的观景台俯瞰,实体墓碑与AR投影交织成奇异的光谱。某位粉丝在社交媒体的留言值得玩味:"当我扫描大S雕像出现全息影像时,突然觉得死亡不再是绝对的分界。"这种认知革命正在重塑人类对待死亡的态度,在可预见的未来,我们或许会见证悼念文化从"保存记忆"到"创造记忆"的范式转换。下次当你轻触屏幕献上虚拟鲜花时,不妨思考:我们究竟是在缅怀逝者,还是在重构自我的情感叙事?