2025年3月21日的热搜榜仿佛被投入深水炸弹,#王一博消失乐华宣传位#的话题在8小时内收获12亿阅读量。这场始于一则公司通告的舆论风暴,恰似显微镜下的切片,将娱乐圈正在发生的结构性变革展露无遗。当我们把视线拉远,会发现这不仅是单个艺人的职业选择,更折射出整个文娱产业从"公司中心制"向"个人品牌化"的范式转移。

在事件发酵的第36小时,某数据监测平台捕捉到有趣现象:乐华娱乐官微评论区涌入的48万条留言中,"支持单飞"的声浪占比高达73%。这种近乎"倒戈"的粉丝态度,与十年前EXO中国成员解约时粉丝集体声讨"背叛者"的景象形成鲜明对比。这种转变的底层逻辑,正是移动互联网时代赋予艺人的新型生存法则——每个顶流都是自带生态的超级IP。

王一博工作室的抖音账号在风波期间涨粉320万,这个数字远超同期乐华官号的增长数据。这不禁让人想起2024年王菲将经纪合约签给自己成立的"嫣然文化"时,业内调侃的"天后不需要中间商赚差价"。如今看来,这种看似任性的选择实则是精准的商业判断。据《2026中国文娱产业白皮书》显示,成立个人工作室的头部艺人平均收入分成比例比签约公司时期高出42%,而商务合作自主权更是达到惊人的91%。

这种变化在影视领域尤为明显。2025年贺岁档票房冠军《无名之辈2》的制片名单里,王一博首次以"联合出品人"身份出现。这让人联想到周杰伦通过《叱咤风云》试水电影投资的案例,但不同之处在于,新生代偶像正在构建更完整的商业闭环。他们不再满足于做资本棋局中的棋子,而是亲自执棋布局。就像电竞选手若风转型直播时说的:"我的ID就是最值钱的IP。"

这场解约疑云中最耐人寻味的,是粉丝群体展现出的惊人组织力。当#乐华冷处理#话题登上热搜时,王一博全球后援会同步发布了自制宣传企划,72小时内完成从创意征集到落地执行的完整流程。这种堪比专业公关公司的响应速度,在肖战粉丝"227事件"后建立的应急机制中早有预演。如今的粉丝社群早已超越应援范畴,进化为兼具内容生产、舆情监控、商业转化的超级组织。

数据或许更具说服力:2026年第一季度,头部艺人粉丝后援会自主策划的联名商品销售额突破15亿元,相当于一家中型文化公司的年营收。这种"粉丝反哺"模式正在重塑行业规则,就像李佳琦的"所有女生"能决定直播间选品,顶流艺人的"数据女工"们同样掌握着商业价值的生杀大权。某品牌总监私下坦言:"现在我们签代言人,要先看超话签到率和反黑站战斗力。"

当我们讨论王一博们的职业选择时,不妨把目光投向更广阔的坐标系。在好莱坞,泰勒·斯威夫特通过重录专辑夺回音乐版权;在韩国,防弹少年团母公司HYBE的市值因成员入伍蒸发30%。这些国际案例共同印证:传统经纪模式正遭遇全球性挑战。而中国的特殊性在于,完善的数字经济基础设施为艺人独立发展提供了肥沃土壤。

抖音、小红书等平台的内容分发机制,让艺人可以绕过公司直接对话粉丝;区块链技术的应用,使数字周边销售实现全程可追溯;AI虚拟主播的出现,甚至为"永不塌房"的艺人形象提供技术可能。在这种背景下,乐华娱乐股价在事件曝光后下跌8.7%也就不难理解——资本市场正在用真金白银投票,重新评估经纪公司的存在价值。

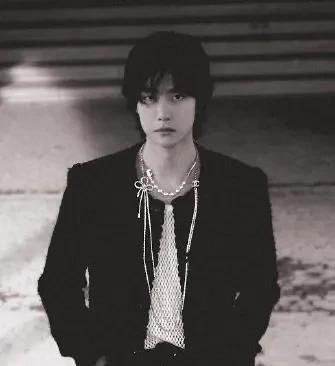

回望这场持续发酵的"消失罗生门",某个细节或许更具启示意义:在舆论风暴眼,王一博本人在赛车场被拍到的画面登上热搜第二。照片里他专注调试头盔的身影,与网络世界的喧嚣形成奇妙互文。这种"任凭风浪起"的从容,或许正是新时代艺人最好的生存注脚。

当我们习惯用"塌房"形容明星陨落时,是否想过真正的危机可能是"建筑商"的过时?在个人品牌价值超越机构背书的今天,或许该重新定义成功公式:顶级艺人不该是被经纪公司"捧红"的产物,而是自我成就的发光体。就像漫威宇宙里那句经典台词:"你可以拿走我的战甲,但我依然是钢铁侠。"当艺人真正成为自己事业的主人,娱乐圈或将迎来真正的"星辰大海"。