1988年,中国军队重新实行了军衔制度,并首次授予了17名高级军官上将军衔。这一举措标志着军队等级制度的正式恢复,并为后续的军事管理和指挥体系奠定了基础。

转眼间,距离那次著名的授衔仪式已经过去了30多年。在历史的长河中,没有人能够阻挡时间的脚步。

根据最新数据,1955年授衔的17位开国上将中,已有15位辞世。目前仅存两位:万海峰和迟浩田。这两位将军至今依然健在,成为那段历史最后的见证者。

万海峰是两人中年长的,现年103岁。

1955年,万海峰被授予大校军衔,而到了1988年,他晋升为上将。这一变化反映了他在军旅生涯中的显著晋升。

从一般情况来看,万海峰的晋升速度相当迅速。

万海峰能取得今天的成绩,主要有两个原因。首先,他自身的能力非常突出,这是他成功的基础。其次,他的人生中遇到了一位对他产生深远影响的关键人物。这位贵人在他的成长道路上起到了至关重要的作用,帮助他克服了许多困难,并推动他不断前进。可以说,万海峰的成就既离不开他个人的努力,也得益于这位贵人的支持和指导。

万海峰的重要支持者,是著名的新中国开国将领粟裕。

粟裕在我军将领中属于后来居上的典型。在土地革命阶段,他主要任职于地方部队,战功并不突出。但进入抗日战争时期,他的军事才能开始逐渐显露。

在解放战争期间,粟裕的军事才能得到了充分展现,他迅速跻身于我军顶尖指挥官的行列。当时,能够与粟裕相提并论的将领只有林彪,这一点足以说明粟裕在军事领域的卓越地位。

粟裕不仅具备卓越的军事指挥能力,还拥有一双洞察力极强的慧眼,能够准确识人。

万海峰日后取得的显著成就,与粟裕的提携密不可分。粟裕的赏识和重用,为万海峰的发展提供了重要契机,成为他成功道路上不可或缺的因素。这种支持不仅体现了粟裕的识人之明,也为万海峰施展才能创造了有利条件,最终促成其卓越成就的取得。

古话说得好:“有才能的人很多,但能发现他们的人却很少。”

万海峰的军事生涯中,粟裕扮演了至关重要的引路人角色。作为一位经验丰富的军事家,粟裕慧眼识珠,发现了万海峰的潜力,并在其成长道路上给予了关键性的指导和支持。这种伯乐与千里马的关系,不仅体现了粟裕的识人之明,也为万海峰后来的军事成就奠定了重要基础。在粟裕的悉心培养下,万海峰得以在军事领域施展才华,最终成为一位杰出的军事将领。这段师徒情谊,既展现了粟裕对人才的重视,也凸显了万海峰自身的卓越才能。

粟裕和万海峰之间有着怎样的联系?他们的关系是如何发展的?这两位历史人物在哪些重要事件中曾并肩作战?他们的合作对当时的局势产生了怎样的影响?让我们一起来探讨他们之间的交往历程,了解这段历史中的重要细节。

【13岁的“毛头”执意当红军】

1920年,万海峰出生在河南光山县槐店乡的一个贫苦农家。尽管被称为普通农民家庭,但实际上生活极为艰难。他的父母终生务农,几乎没有受过教育。

万海峰刚出生时,他的父母没想好给他起什么名字。有人提议请别人帮忙取名,但这需要花钱,万海峰家里条件有限,负担不起。于是,他的父母干脆给他取了个简单的小名,叫“毛头”。

年幼的“毛头”当时完全没预料到,接二连三的厄运会降临在自己身上。

毛头三岁时,母亲就去世了,留下他和残疾的父亲相依为命。为了维持生计,父亲不得不背井离乡,去外地谋生。

毛头在父母身边没待多久,就被送到了姑姑家生活。

初到新地方,毛头为了赢得姑姑的好感,主动承担起放牛、砍柴和种地的活儿。年纪轻轻的他,就这样早早体会到了生活的艰难与不易。

在那个动荡不安的年代,谁的生活又能保持平静?

不久之后,毛头迎来了人生的转折点。

不久之后,在共产党员的带领下,大别山地区展开了激烈的革命运动。红军和游击队频繁在毛头的家乡一带开展行动。

毛头虽然没念过多少书,但他心里明白,红军跟别的军队不一样。这支部队是真心实意为穷苦人撑腰,带领大家翻身做主的。他们不是那种欺压百姓的旧军队,而是真正为老百姓打江山的队伍。毛头虽然不识字,但他能感受到红军与普通百姓之间的那种紧密联系,知道他们是为穷苦人谋出路的队伍。

在这一年,年仅13岁的毛头萌生了加入红军的念头。

当时的红军可不是你想进就能进的。加入红军没那么简单,不是谁都有资格。

1933年夏天,毛头跟着他二叔去红军报名当兵。他二叔顺利通过了,但轮到毛头时,招兵的人却把他刷下来了。

他的解释很直接:“你个子比枪还矮,当兵能干啥?我们天天得翻山越岭,你吃得消吗?”

毛头不服气地说:“这有什么大不了的?我从小就开始放牛、砍柴,各种重活累活都做过,什么苦头都尝过。那些大人能做的事,我也一样能行。再说了,派大人去站岗放哨,这不是大材小用吗?”

毛头的言辞逻辑严密,论据充分,令对方难以反驳。

年仅十三岁的毛头实现了他的从军梦想。

尽管毛头年纪不大,但脑子灵活,经常能想出不少好主意,所以连队的战友们都很喜欢他。感受到大家像对待自己人一样的关怀,毛头心里特别温暖。他暗下决心,一定要用更出色的表现来感谢战友们的支持,不辜负组织的培养。

他确实兑现了自己的承诺,无论是站岗还是放哨,他总是主动请缨,积极承担。每次执行任务,他都表现得非常出色。正因如此,他经常受到战友们的称赞和认可。

正当毛头坚定信念,决心投身革命事业之际,一件出乎意料的事情突然发生了。

【高政委亲自为毛头取名】

毛头的二叔在服役期间突发重病,部队考虑到战事紧张,无法提供长期护理,于是指派毛头负责照顾。鉴于前线战况紧急,上级决定让毛头护送二叔返回家乡接受治疗。

虽然毛头心里不想脱离团队,但考虑到二叔的安危,他最终不得不接受这个决定。

毛头扶着身体虚弱的二叔往家走,一路上他时刻警惕着周围的动静。好几次敌人几乎要发现他们,但毛头反应敏捷,带着二叔一次次化险为夷。

然而,就在他们即将抵达家门口时,二叔突然晕倒在地。

毛头刚经历亲人离世的打击,心中充满哀伤。但考虑到形势危急,他迅速处理了二叔的后事,以防被敌人察觉。

经过这次生死考验,毛头仿佛一夜长大,变得稳重了许多。

在老家停留了一天,发现村里已经没有了熟悉的面孔,下一步该怎么走?

经过一番深思熟虑,毛头最终决定重返军营。

然而,毛头返回原部队驻地时,发现那里空无一人。事后他得知,为了实施游击战术,部队已经主动撤离了。

毛头又一次陷入了困惑之中。

那一年,毛头年纪尚小,连续几天的长途跋涉使他筋疲力尽,最终倒在路旁的一块巨石上沉沉睡去。

过了挺长时间,几个中年人把毛头给喊醒了。

有个看起来挺亲切的人问我:“你老家在哪儿?”

毛头打量了一下对方,觉得这人没什么恶意,便随口答道:“我是光山那边的。”

他接着追问:“你打算去哪儿?”

毛头说:“我决定去投奔红军。”

他们那伙人忍不住笑出了声。

毛头正纳闷时,又一位中年男子走了过来,直接问他:“你找红军有啥事?”

毛头讲述了自己的经历:他先是参了军,接着护送二叔返乡。不幸的是,二叔因病去世,他处理完后事,安葬了二叔。之后,他又重新踏上征程,寻找红军的队伍。

在座的人听完后都深有感触,他们惊讶于毛头年纪轻轻却经历了这么多波折。

这位中年男子毫不犹豫地表示:“你可以加入红军,我同意你留下来。”

毛头愣在那儿,一时语塞。

边上的人赶紧补充:“这位是红二十八军的高敬亭政委,他点头让你留下了,还不赶紧道个谢。”

毛头得知面前这位是红军的高级指挥官,心中顿时充满喜悦。

于是,毛头又一次成功加入了红军队伍。高敬亭看中了他的能力,直接把他调到自己身边,让他担任勤务兵的工作。

高敬亭在部队里算得上是个有分量的人物。

高敬亭出生在河南新县,年仅21岁便投身红军。凭借过人的才智和卓越的能力,他迅速崭露头角,短短几年内就晋升为鄂豫皖苏区红军的重要指挥官。

在鄂豫皖苏区第四次反围剿战役失败后,主力部队被迫撤退。高敬亭受命重新组建二十八军,继续在大别山地区开展游击作战。正是在这一时期,他有机会与毛头相遇。这一历史事件标志着大别山地区革命斗争进入了一个新的阶段。

毛头加入红军后,觉得既然已经成为正式一员,总该有个像样的名字,于是找到高敬亭,请他帮忙起个名字。

高敬亭对毛头很有好感,他笑着说:“咱们红军是从各地聚在一起的。这个队伍,像大海一样宽广,像高山一样雄伟。你姓万,就叫万海峰,怎么样?”

毛头一听这话,立马就点头答应了。

此后,万海峰便始终追随在高敬亭身边。

1939年,高敬亭因错误被处决,与此同时,万海峰被调离原部队,前往新四军皖南军部的教导队接受培训。

就在毛头为未来发愁的那段日子,他压根没料到,自己生命中的关键人物粟裕已经悄然出现在他的人生路上。当时的他正处在人生的十字路口,对自己的前途充满困惑和不确定性,却不知道命运早已为他安排了重要的转折点。这位后来成为他人生导师和重要支持者的人物,其实就在不远处等待着他。毛头那时完全沉浸在对未来的迷茫中,丝毫没有意识到自己即将遇到改变命运的关键人物。这种偶然中的必然,正是人生最奇妙的地方。

【粟裕是万海峰的贵人】

1940年,万海峰调任新四军江南指挥部,担任参谋职务。

当时,陈毅担任新四军江南指挥部的总指挥,而粟裕则担任他的副手。

上任后,万海峰既感到兴奋,也认真分析了部队存在的问题。他发现,当时的参谋体系还不够完善,部分军官的指挥水平有待提升。基于这些观察,万海峰意识到参谋工作在整个部队中发挥着关键作用,必须予以高度重视。

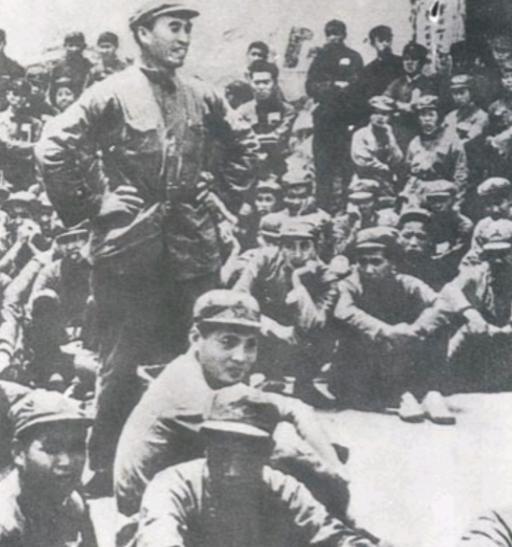

某日,粟裕召集了几位参谋,期待他们能为军队的进步贡献一些“好主意”。

万海峰毫不犹豫地表示:"部队的整体水平需要提升。"

粟裕示意万海峰继续发言。万海峰指出,新四军当前最紧迫的任务是组建一支高效的参谋团队。他解释道,以前红军主要对抗国民党,采用的游击战术导致指挥官的统筹能力和部队的军事技能相对薄弱。这种状况已经无法满足现代战争的需求。自抗战开始以来,部队作战往往依赖单一主将,缺少完善的参谋体系来辅助决策。

万海峰的言辞深深触动了粟裕。

1941年,粟裕认为万海峰具备足够的见识和能力,能够独立承担重要任务。

粟裕迅速任命万海峰担任营长一职。

听到这个消息,不少人感到意外,更多的是质疑。在大家眼里,万海峰既没担任过班长,也没当过连长,实战经验几乎为零。他能管好一个营吗?这样的任命让很多人心里直打鼓。

粟裕坚决主张,年仅21岁的万海峰完全能够胜任。

万海峰的表现完全符合粟裕的期望。

万海峰升任营长后,立即带领部队展开了一场独立作战。这是他首次全权负责指挥战斗任务。

1941年1月,国民党将领李长江率部投靠日军,粟裕接到命令,负责剿灭李长江的部队。万海峰被指派前往泰州和姜堰之间的石家岱,阻止从姜堰方向前来增援的敌军。

万海峰迅速下达指令,士兵们立即进入战斗状态。

战斗打响后,敌军误入我军预设的包围区域。得益于周密的部署,我方迅速取得压倒性优势,当场击毙敌人数百名,并成功俘获300余名敌军士兵。

在这场关键战役中,万海峰充分展现了他的军事才能。通过精准的战术部署和果断的指挥决策,他成功扭转了战场局势,赢得了决定性的胜利。这一战不仅巩固了他在军中的地位,也让所有质疑者看到了他的真实实力。万海峰用行动证明,他完全能够胜任指挥重任,是一位值得信赖的军事将领。这场胜利不仅是对他个人能力的肯定,更是对整个部队战斗力的有力展示。从此以后,再也没有人敢轻视万海峰的军事才能。

在战争结束后,万海峰的表现赢得了士兵们的广泛认可。他继续努力,指挥部队取得了一系列胜利。到了解放战争阶段,他已经晋升为团长,继续在战场上发挥重要作用。

在粟裕的栽培下,万海峰先后参与了苏中七次大捷、莱芜会战和孟良崮战斗,再次建立了显著战功。

新中国成立后,万海峰被派往朝鲜,担任师长,参与了抗美援朝的战斗。

在这段时间里,万海峰指挥的第24军炮兵运用了“快速、近距离、强力打击”的战术,成功消灭了大量敌军。

在1955年的军衔评定中,年仅35岁的万海峰凭借其卓越的贡献被授予了大校军衔。

【被粟裕破格提拔40年后终成上将】

在和平时期,万海峰得到了上级的器重,先后晋升为副军长和北京军区副司令员等要职。

在特定历史阶段告一段落后,万海峰受命担任成都军区政治委员一职。

1988年,中国人民解放军重新启用了军衔体系,万海峰在此次改革中被授予上将军衔。

1998年,万海峰正式结束了工作生涯,进入了退休状态。

万海峰在长达半个世纪的军旅生涯中,始终秉持着谦逊、踏实、勤奋好学的优良作风。面对各种挑战,他从不轻言放弃,而是积极开动脑筋,寻找应对之策。无论遇到多大的难题,他都能保持冷静,深入分析,努力探索解决问题的有效途径。这种持之以恒、善于思考的精神,成为他军旅生涯中最为突出的品质。

在万海峰晚年的回忆中,粟裕始终是他军事生涯中不可或缺的重要人物。每当谈及自己的军旅经历,他总会提起粟裕,并将其视为自己成长历程中的关键角色。万海峰对粟裕的敬佩与感激之情溢于言表,认为粟裕不仅是他军事上的导师,更是他人生道路上的指引者。粟裕的智慧与战略眼光,深深影响了万海峰的军事思维与决策能力,使他在后来的军事生涯中受益匪浅。可以说,粟裕在万海峰的心中占据着不可替代的地位,是他一生都无法忘怀的人物。

万海峰一直铭记着粟裕对他的提携之情。这份知遇之恩深深印刻在他的心中,成为他人生道路上重要的转折点。粟裕的赏识和重用,不仅改变了万海峰的命运轨迹,也为他日后的发展奠定了坚实基础。这种来自上级的信任和支持,在万海峰心中留下了不可磨灭的印记,成为他不断前进的动力源泉。

2017年,新四军研究会主办了一场活动,以纪念粟裕大将诞辰110周年。

时年97岁的万海峰坚持要参与。

在纪念活动中,万海峰谈及已故的粟裕将军时充满敬意。他动情地表示:"在粟裕大将诞辰110周年之际,我对他充满思念与缅怀......"