在美国的历史教科书中,中国是啥样的?

我国的中学历史课本大致分为两个版块,一个是必修,讲述古今中外的主要事件,一个是选修,针对选择历史学科的学生,进一步讲解国内外的各方面历史。

但要知道我国有着五千年甚至更久远的文明传承,浓缩到几本薄薄的历史中,也只是讲述一个大概。

那么很多人好奇,美国只有两百多年的历史,在美国的历史教科书上,又是如何介绍中国的呢?

其实美国历史教科书中只有寥寥二十页篇幅讲述中国的历史。

不过有意思的是,美国教科书中,在中国历史部分,精选了我国六位历史人物。

他们的事迹不仅在我国家喻户晓,更在大洋彼岸的课堂上,成为美国学生了解中国的一扇窗口。

我国数千年文明里,诞生了无数的伟大人物,那么美国究竟选择的哪六位呢?为何会选择这六位人物?会不会有点少呢?让我们一起来看看。

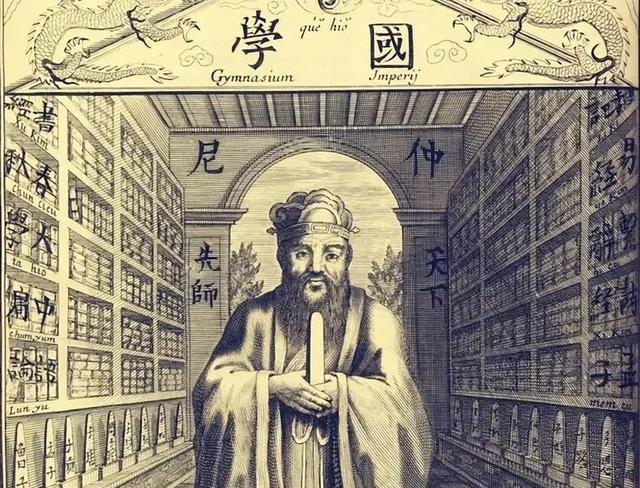

第一位:至圣先师——孔子

春秋末年,礼崩乐坏之际,一位名叫孔丘的鲁国人横空出世。他周游列国,传播教义,开创了影响中国两千多年的儒家学说。

在美国的历史教科书中,孔子被誉为东方的苏格拉底,其地位不亚于西方的亚里士多德。

孔子的一生充满传奇色彩,他出身并不显赫,却凭借自身的努力和智慧,成为当时最受欢迎的老师之一。他游说诸侯,希望能够实现自己的理想,但最终未能如愿,然而正是这种坎坷的经历,让孔子的思想更加成熟和深刻。

美国历史教科书中的孔子形象,不仅是一位伟大的教育家,更是一位影响深远的思想家。

有趣的是,在美国最高法院的门楣上,竟然雕刻着孔子的肖像,与摩西、所罗门等西方圣贤并列,这充分体现了美国对儒家思想的重视和尊重。

虽然美国学生可能无法像中国学生那样深入理解儒家思想的精髓,但通过教科书的介绍,他们也能感受到孔子思想的博大精深。

孔子的智慧跨越了时空的界限,在异国他乡的课堂上,依然散发着耀眼的光芒。

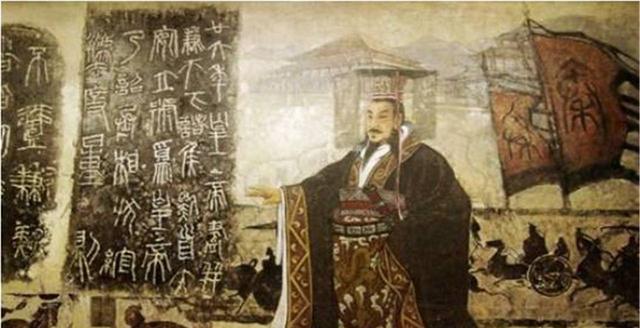

第二位:一统六国,奠定华夏基础——秦始皇

公元前221年,秦王嬴政统一六国,建立了中国历史上第一个中央集权的统一帝国。

在美国历史教科书中,秦始皇被描绘成一位雄才大略的君主,他的成就被认为超越了凯撒、亚历山大和拿破仑等西方英雄。

秦始皇的一生充满传奇色彩。他13岁即位,22岁亲政,39岁统一中国。在短短的一生中,他完成了前人难以想象的伟业。统一六国后,秦始皇推行了一系列重大改革,为中国的历史发展奠定了基础。

秦始皇统一文字,创立小篆,这一举措大大促进了全国的文化交流。

他还统一了货币、度量衡,这不仅便利了商业往来,也加强了中央对地方的控制。秦始皇废除了分封制,实行郡县制,这一制度一直延续到清朝末年,对中国的体制产生了深远影响。

美国教科书特别强调秦始皇修建长城的壮举,虽然长城早在春秋战国时期就已开始修建,但秦始皇将这些分散的城墙连接起来,形成了一道横贯东西的巨大防线。

这不仅体现了秦朝强大的国力,也使得长城成为世界八大奇迹之一,我国的文化象征。

不过,秦始皇实行的严刑峻法,焚书坑儒,这些残酷政策虽然在短期内强化了统治,但也埋下了秦朝速亡的隐患。美国教科书对此也有所提及,让学生们了解到历史人物的复杂性。

秦始皇的功过是非,至今仍是历史学家争论的话题。

但不可否认的是,他建立的制度和文化政策,为中国后世的发展奠定了基础。

在美国学生的眼中,秦始皇是一位充满争议但又不可或缺的历史人物,他的故事让他们对中国古代文明产生了浓厚的兴趣。

第三位:千古一帝——汉武帝

公元前140年,年仅16岁的刘彻登基,成为汉朝的第七位皇帝。在他长达54年的统治期间,汉朝达到了空前的强盛,疆域扩展到了400多万平方公里。

汉武帝最为人称道的是他对匈奴的征战,当时的匈奴常常骚扰中原地区,威胁汉朝的统治。

汉武帝派遣卫青、霍去病等名将出击漠北,大破匈奴。这场战争不仅巩固了汉朝的北部边疆,还迫使匈奴西迁,间接影响了欧亚大陆的人口迁移,甚至影响到了罗马帝国的命运。

然而,汉武帝不仅是一位善战的君主,他在文化方面的贡献同样令人瞩目。

汉武帝还大力发展科技和文化事业,他设立了太学,培养人才;派遣张骞出使西域,开辟了著名的丝绸之路;还推行了盐铁官营等经济政策,增加了国家财政收入。

第四位:盛世之主——唐太宗

在对外关系方面,唐太宗采取了开放包容的政策。他恢复了丝绸之路的贸易,促进了中国与西域各国的经济文化交流。唐太宗时期,长安城成为了世界文化的中心,各国使节、商人、学者云集于此,呈现出一片繁荣景象。

唐太宗时期,诗歌、音乐、绘画等艺术形式蓬勃发展,为盛唐文化的繁荣奠定了基础。

在美国学生的眼中,唐太宗是一位既有雄才大略,又有开明胸襟的君主,他的故事不仅展现了中国古代的繁荣盛世,也体现了中华文明的包容开放。

唐太宗的治国智慧,即使在今天,仍然具有深远的启示意义。

第五位:华夏第一女帝——武则天

武则天是中国历史上唯一的女皇帝,或许这也是美国历史教科书记载她的关键原因,在美国教科书中,武则天被描绘为一位不亚于任何男性统治者的帝王。

在她掌权之前,女性参政议政几乎是不可想象的,更不用说登上皇位。然而,武则天凭借其过人的智慧和手腕,打破了这一传统观念的桎梏,改写了历史的走向。

武则天原名武曌,生于公元624年,早年被选入唐太宗后宫,赐名为“武媚娘”。由于聪慧机敏,她迅速得到太宗的青睐。

唐太宗逝世后,她根据当时宫廷制度,入感业寺为尼。然而,命运之神似乎格外眷顾这位不甘平凡的女性。

唐高宗李治即位后,武则天抓住机会,重回皇宫,并逐渐获得了李治的宠爱和信任,最终在公元690年称帝,建立了武周王朝。

在位期间,武则天废除了以往以门第论高低的制度,改为以才学选官,这一举措不仅打破了旧贵族的垄断,还促使了一批才学兼优的官员进入朝廷。

此外,武则天还设立了铜匦,广开言路,鼓励臣民进谏。同时通过武力扩张,征服了吐蕃、契丹等少数民族,另一方面维持唐朝与周边国家的和平共处。在她一系列政策下,唐朝的疆域得以扩大,国力达到了新的巅峰。

武则天主张尊崇佛教,在位期间建造了众多佛寺,并且倡导佛教文化的传播,以及文学艺术也得到了极大的发展,尤其是在她的推动下,唐诗进入了一个新的繁荣时期。

第六位:比哥伦布更伟大的航海家——郑和

郑和,明朝时期著名的航海家,他的七次下西洋壮举在中国乃至世界的航海史上都占有重要地位。

美国历史教科书中高度评价了郑和的航海成就,认为他是人类历史上最伟大的航海家之一。

郑和并非出身于富裕之家,年幼时便经历了家破人亡的悲惨遭遇。被明军俘虏后,年仅11岁的他被阉割送入宫中,成为燕王朱棣的一名侍卫。

在朱棣身边,郑和凭借自己的忠诚和才能,逐渐得到了赏识和重用。朱棣发动“靖难之役”夺取皇位后,郑和因功被提拔,掌管皇家舰队。

永乐三年,明成祖朱棣为发展海外贸易,宣扬国威,派遣郑和率领一支庞大的舰队,开始了他史诗般的航海之旅。

这支舰队规模之大,装备之精良,远超当时欧洲的航海家哥伦布、麦哲伦等人。

数百艘巨舰,承载着数万名船员、士兵、工匠、医生等各行各业的人才,浩浩荡荡地从江苏刘家港出发,开始了第一次下西洋的旅程……

郑和的七次航行不仅远达太平洋和印度洋,还访问了三十多个国家和地区。他在航行过程中不仅开辟了新的航路,还通过和平外交手段与当地国家建立了良好的关系。

美国历史书中特别强调,郑和与欧洲的航海家不同,他并没有将新发现的土地进行殖民化,而是通过和平的方式促进了各国之间的贸易和文化交流。

郑和的航海壮举不仅为中国的海洋探索事业做出了巨大的贡献,也为世界航海史增添了光辉的一页。

美国历史书中将郑和描述为“和平外交的海上先驱”,认为他比哥伦布更具远见卓识,他的航海壮举不仅代表了中国的海洋实力,也展现了中华文明的宽广胸怀。

总结

从孔子的儒家思想,到秦始皇的统一大业;从汉武帝的开疆拓土,到唐太宗的盛世之治,这些璀璨的历史篇章,在美国的历史教科书中熠熠生辉。

虽然篇幅有限,但每一位历史人物的故事背后,都蕴含着丰富的细节和深刻的历史意义。

这些故事不仅是中国历史的缩影,更为理解世界历史提供了独特的视角。通过这些历史巨擘的事迹,美国学生得以窥见中国古代文明的辉煌与魅力,感受东西方文化的碰撞与交融。